Erstellt am: 23. 1. 2011 - 16:24 Uhr

Fiebertraum eines Bürokraten

Pro/contra „Black Swan“

- Fiebertraum eines Bürokraten: „Black Swan“ ist das Paradebeispiel eines Designerfilms, findet Markus Keuschnigg

- Entgrenzte Schwanengesänge: Christian Fuchs findet den Film herrlich gruselig

Manchmal hat man das Gefühl, man ist in einer Parallelwelt zu Hause. Abgesetzt von den meisten anderen um einen herum, sieht und fühlt man nicht, was die anderen sehen und fühlen. Als ich bei den vergangenen Filmfestspielen von Venedig nach der ersten Pressevorführung des Eröffnungsfilms Black Swan verärgert aus dem Saal trete, begegne ich einem Defilee von Kollegen, die mit offenem Mund, offenbar in ihren Grundfesten erschüttert, von dannen ziehen. In den Monaten danach versuche ich immer wieder in Gesprächen aus den Leuten heraus zu kitzeln, was es denn jetzt genau gewesen ist, dass sie so erschüttert hat – vor allem, da mich in Darren Aronofksys jüngstem Film so gar nichts anrührt. Aber ich erhalte keine befriedigende Antwort, man murmelt von Atmosphäre, unerträglich intensiver Stimmung, tatsächlich alles Dinge, die ich in diesem Film, der gerne „High Camp“ wäre, aber doch nur „High Concept“ ist, schmerzlich vermisst habe.

Requiem

Bevor jetzt die ersten schreien: ich habe eine Vergangenheit mit Darren Aronofsky. Tatsächlich beeindruckt mich sein Requiem for a Dream (2000) als Jugendlicher derart, dass ich mir nicht nur die DVD aus Großbritannien schicken lasse (damals noch ein recht teures Unterfangen, reserviert alleinig für die preziösesten Filmpreziosen), sondern sie auch jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, zeige. Mit kindlicher Neugierde blicke ich dann immer wieder um die Ecke, will sehen wie die Nichtsahnenden reagieren, auf Ellen Burstyns hoheitliche Leistung, auf den ungnädigen Schnittrhythmus und Clint Mansells treibenden Score. Die meisten sind geplättet, so wie ich geplättet war. Damals - wir reden von den frühen 2000ern, ich werde gerade vom Teen zum Twen - bin ich Fan dieses Regisseurs; ich halte ihn für einen Grenzbegabten.

Artisan Entertainment

Wir alle wissen: Zeiten verändern dich. Zum ersten Mal klarer gesehen habe ich Darren Aronofsky und seine inszenatorischen Stilmittel nach The Fountain (2004). Eine Arschgeburt von einem größenwahnsinnigen Film, zeitlich und inhaltlich vollkommen zerfleddert, das Werk eines reinen Ideenfilmers, der keine Geschichten mehr erzählen kann oder will, der Filme macht, um ein Argument zu beweisen, um an einem Endpunkt anzukommen. Damals fällt mir auch zum ersten Mal auf, dass jeder Film dieses Regisseurs gleich funktioniert: ein perfektioniertes Kommando über die diversen Stil- und Verfremdungsmittel des Kinos, Schnitt, Musik, Fotografie, überschminkt vielleicht zeitweise, dass diese Arbeiten nichts mehr zu sagen haben. Sie sind Art Déco, Gebrauchskunst, schnittfertig gemacht wie die Extrawurst an der Budel.

Körperkult

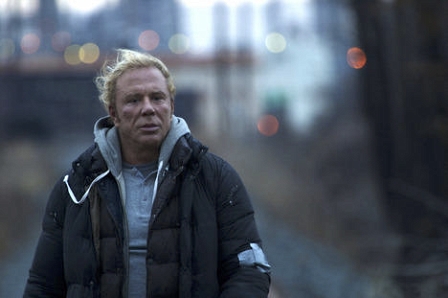

Und jetzt heißt es wieder: The Wrestler (2008)! Tatsächlich schöpfe ich mit diesem Film wieder Hoffnung für Aronofsky. Der Maschinencharakter seiner früheren Arbeiten, der auch eine ideologisch abscheuliche Geschmacksnote absondert, weil er eine Körperverwertungsmaschine betreibt und seine Figuren reinwirft in diesen ungnädigen Fleischwolf, der scheint sich in den Hintergrund zurückgezogen zu haben. Immer noch kann Aronofsky nicht anders, immer noch schleppt er Figuren durch den Kakao, wie den pornosüchtigen Sicherheitsbeamten, den er für einen schnellen Lacher abwatscht, aber Mickey Rourke sorgt endlich, endlich für jenen Humanismus, der all seinen früheren Filmen gefehlt hat. Und der Regisseur gesteht ihn ihm auch zu: die Inszenierung nimmt sich vergleichsweise dezent aus, er gibt seinen Figuren Luft zum Atmen, sie können sich entwickeln. Zum ersten Mal empfinde ich etwas Menschliches in einem Aronofsky-Film.

Kinowelt

Keine Geschichten mehr

Und jetzt das. Ein Rücksturz in die Eitelkeit. Ein Film wie ein Appleprodukt: wie gemacht für eine Gesellschaft, in der zuerst mal alles schick aussehen muss. Wenn es dann noch was kann, eh super. Wenn nicht, auch nicht schlimm. „Black Swan“ erzählt von einer strebsamen Ballett-Tänzerin aus einer Arbeiterklassefamilie, eine vordergründig reine junge Frau, makellos leistungsorientiert. Als sie dann durch den Ausfall einer Kollegin die Gelegenheit erhält, die Schwanenkönigin in einer modernen Interpretation von Tschaikowskys „Schwanensee“ zu spielen, stürzt sie in einen Fächer aus Psychopathologien (Paranoia, Wahnvorstellungen, what else?), der sie vom weißen in einen schwarzen Schwan verwandelt. Oha: also, jeder Mensch hat eine gute und eine schlechte Seite. In jedem steckt das Potenzial zum Wahnsinn. Echt jetzt?

Gut, die Geschichte ist so einfach und vorhersehbar und stumpfsinnig, dass ich schon nach zehn Minuten überlege, was Aronofsky sonst noch damit macht. Denn das kann es doch nicht gewesen sein, oder? Doch. Das war’s schon. Eine Groschenromangeschichte, wie ich sie eigentlich mag. Hier ist das Campe, ist das Billige allerdings reine Koketterie: aus der angenehm blöden Prämisse will der Herr Regisseur eine gewaltige, ja gar existenzielle Geschichte bauen. Und das macht er mit der bedeutsamen Schwere, derer sich heutzutage alle jene Filmemacher bedienen, die sonst nichts zu erzählen haben. Als würde er sich schämen für die primitiven Mechaniken von „Black Swan“, zieht er diesem Tiefkühl-Hendl von einem Film ein Millionen-Dollar-teures Federkleid über, in der Hoffnung, dann wird das schon durchgehen als Prestigeproduktion. Nichts ist abstoßender, als wenn man seine Wurzeln verschweigt. Der Stoff hätte einen feinen, kleinen Horrorschocker hergegeben. Aufgeblasen zur Award-Nutte kann er gar nichts. Das billige Parfüm verunmöglicht Anmut.

20th Century Fox

Keine Gefühle mehr

Tatsächlich funktioniert Natalie „do the method acting“ Portman gut als Prima Ballerina. Mila Kunis ist fast noch besser als BFF /worst bitch ever, mit dieser Melange aus Raubtier-Sexualität und kindlicher Unschuld. Vincent Cassel hat schon Mühen, seiner blöden Figur des eitlen Ballett-Regisseurs noch Nuancen abzugewinnen. Barbara Hershey gelingt das leider nicht. Die große Herbe des amerikanischen Kinos köchelt in Ellen Burstyn-Gedenkhaltung als grotesk überzogene Version einer Peitschen schwingenden Horrormutter vor sich hin; ihre Auftritte sind die mitunter peinlichsten im gesamten Film. Als sie ihrem Kind einen Kuchen bäckt, die ihn aber nicht essen will, sie das Backwerk schließlich wutentbrannt in die Mülltonne zu werfen droht, da kann ich mich nicht mehr halten und muss laut loslachen. Meinen die das wirklich ernst? Soll ich mich da jetzt bewegt fühlen? So im Sinne von: wow, ist das intensiv? Ähnlich bescheuert ist nur mehr die Sequenz, in der die selbst gemalten Bilder in Portmans Mädchenzimmer (!) zu Fratzen werden.

„Black Swan“ auf Grund seiner schicken Oberflächen und der angekratzten Psychologisierung der Figuren in Verbindung mit leicht surrealen Bildern (come on, hat niemand Shutter Island gesehen?) in Verbindung zu setzen mit Arbeiten von Roman Polanski oder, Himmel hilf!, David Cronenberg, ist ein Missverständnis. Nichts, aber auch gar nichts hat dieses prätentiöse, bis zur Unkenntlichkeit aufgeblasene und überbedeutete Kleinkunstspiel zu tun mit Filmen, die sich in die Innenwelten ihrer Protagonisten stürzen. In keinem Moment erreicht „Black Swan“ die Intensität von Ekel oder Le Locataire, ganz einfach da diese beiden Filme inszenatorisch und erzählerisch wagemutig sind, und sich hinter ihren Aufhängungen ganze Abgründe öffnen. Polanski ist als Regisseur ein Mensch, seine Inszenierungen sind menschlich, er selbst nimmt sich aus der Gleichung nicht aus, spielt sogar einmal selbst die Hauptrolle.

_body.jpg)

20th Century Fox

Keine Geduld mehr

Bei Aronofsky gibt es keine Hintergründe, da gibt es ja nicht einmal Figuren, bloß Funktionen in einer mathematischen Gleichung, die er so abwandelt, dass am Ende das Ergebnis stimmt. Mit der Wollust, dem Wahnsinn, dem Exzess anderer Filme kann „Black Swan“ nicht mithalten. Aber, ich verstehe schon, dass dieser Film in diese Zeit passt. Er spricht für eine ganze Generation von Filmemachern, die nur mehr Ideen servieren, aber keine Geschichten mehr erzählen können. Das einzige, was an Inception und den meisten anderen Arbeiten von Christopher Nolan begeistert, ist die Struktur, ist die Umsetzung von einzelnen Ideen. Gefühlt wird dabei nichts mehr, es regiert die Überwältigung. Wie bei Aronofsky.

Eigentlich bin ich ganz glücklich in meiner Parallelwelt. Irgendwie habe ich Angst vor diesem unpersönlichen Kino, das so ungeschickt und unglaubwürdig hantiert mit Leidenschaften und Obsessionen, dabei selbst aber überhaupt nicht leidenschaftlich oder obsessiv ist. Aronofsky ist ein Spießer, seine Arbeiten sind die Fieberträume eines Bürokraten.