Erstellt am: 10. 5. 2016 - 14:07 Uhr

Sallie tut es immer noch

In der Praxis eines Arztes und Flüchtlingshelfers auf der griechischen Insel Samos sehe ich Sallie das erste Mal. Eine elegante ältere Dame sitzt vor mir, ihre Augen blitzen voller Humor und Lebenslust. Wir beginnen uns zu unterhalten, ich erfahre, dass sie aus den USA stammt und als freiwillige Helferin nach Samos gekommen ist. Ihre Worte strotzen vor Energie, kein Wunder eigentlich, schließlich ist Sallie Latch gerade einmal jugendliche 83 Jahre alt.

Tanja Boukal

Wir unterhalten uns über die Situation der Flüchtlinge im Camp von Samos und über die Zukunft, die sie erwartet. Sallie selbst darf das Lager nicht mehr betreten, erzählt sie. Sie wurde von der Camp-Leitung hinausgeworfen, nachdem sie heimlich Interviews mit Flüchtlingen gemacht hatte. Sallie sagt, dass ihr Alter hier aber oft ein Vorteil ist: "Polizisten schauen nicht so sehr auf eine ältere Dame mit weißen Haaren", erklärt sie mit einem Grinsen im Gesicht.

Sallie erzählt, warum sie nach Samos gekommen ist: "Ich habe im Fernsehen die Bilder der toten Kinder an der Küste gesehen. Ein Freund von mir meinte, wie erschütternd es wäre, dass es hier so wenig Hilfe gäbe. Ich dachte mir, dann helfe eben ich!" Sallie ist allerdings enttäuscht von vielen jüngeren Freiwilligen: "Sie stehen immer und sortieren Kleidung. Aber das reicht doch nicht, wir müssen uns politisch organisieren!"

Als wir dann über die Lage im Nahen und Mittleren Osten diskutieren, beginnt Sallie herzhaft über den Imperialismus und die Politik der USA zu fluchen. In den nächsten Tagen haben Sallie, meine Kollegin und ich uns mehrmals getroffen, stundenlang miteinander diskutiert und sehr, sehr viel gelacht.

Früh mit Ausgrenzungen konfronitiert

Sallie wurde 1933 geboren, mitten in der großen Depression. An den Zweiten Weltkrieg kann sie sich noch gut erinnern: "Ich bin in Cleveland aufgewachsen. Aus Angst vor Bombern mussten wir immer alles verdunkeln. Das machte mir als Kind ziemlich viel Angst."

Sallie Latch

Sallies Eltern stammen aus der Ukraine und Rumänien. Der Vater arbeitete zuerst als Polsterer, die Mutter war Hausfrau. Beide Elternteile hatten einen jüdischen Hintergrund und kamen rund um den Ersten Weltkrieg in die USA. Die Religion spielte zu Hause allerdings nie eine Rolle, die Eltern und der Rest der Familie waren kommunistisch, zwei Onkel politisch auch sehr aktiv. Der erste Wohnsitz der Familie in den USA war die East Side in New York: "Ich kann mich gut erinnern, dass die Hauseigentümer am Abend oft einfach die Möbel auf die Straße stellten, wenn jemand die Miete nicht bezahlen konnte. Das machte uns enorme Angst."

Sallies Eltern übersiedelten bald nach Cleveland und dann weiter nach Kalifornien. Dort begannen sie mit einer Hühnerzucht. Das war allerdings keine freiwillige Entscheidung, viele Kommunisten standen auf den schwarzen Listen der Unternehmer und fanden einfach keinen Arbeitsplatz mehr.

Sallie selbst durfte übrigens später genau wegen des vorherrschenden Anti-Kommunismus auf die Uni. Die USA waren so schockiert über den Vorsprung der Sowjetunion in der Weltraumtechnik, dass verstärkt Stipendien für die Uni zur Verfügung gestellt wurden. Bleiben durfte Sallie dann aber nicht auf der Universität. "Ich hätte unterschreiben müssen, dass ich die USA und den Patriotismus unterstütze. Das kam aber nicht in Frage."

Der Zweite Weltkrieg brachte für Sallie das Bewusstsein, irgendwie anders zu sein: "Ich hörte meine Eltern flüstern, dass die Juden in die Lager gebracht wurden. Wir Kinder sollten das nicht hören. Am Verhalten meiner Eltern merkte ich aber, dass es um etwas sehr Ernstes ging." Sallie selbst spürte ebenfalls immer wieder in ihrem Leben antisemitische Vorurteile: "Als wir damals in den Süden übersiedelten, blieben wir an einer Tankstelle stehen. Ich erinnere mich noch gut an das Schild mit der Aufschrift 'No niggers, No dogs, No jews'."

"Noch absurder war aber wohl ein persönliches Erlebnis. Ich muss sieben Jahre alt gewesen sein, da kam ein Junge aus der Nachbarschaft zu mir und sagte, ich hätte Jesus getötet. Ich war äußerst verstört, ich wusste nicht einmal, wer dieser Jesus überhaupt ist." Sallie rannte zu ihrer Mutter nach Hause, diese beruhigte und erklärte, dass der Mann bereits seit 2000 Jahren tot sei. "Ich war wirklich ziemlich erleichtert, als ich das hörte", sagt Sallie und lacht.

Sallie Latch

Herkunft als Verpflichtung

Gleichzeitig betrachtet Sallie ihre Herkunft bis heute auch als Verpflichtung: "Ich schäme mich dafür, was Israel in Palästina tut. Ich bin total gegen die Besetzung und die israelische Politik, diese Leute müssen boykottiert werden." Sallie sieht das auch im Kontext der Vorurteile gegenüber Juden und Jüdinnen: "Die israelische Regierung spielt mit dem Antisemitismus und benützt ihn, um die Besatzung zu legitimieren. Das halte ich für völlig indiskutabel."

Auch ihre jetzige Arbeit auf Samos steht für Sallie in Zusammenhang mit ihren eigenen Erfahrungen: "Viele Menschen mussten in den 1930ern aus Europa flüchten, viele andere haben es nicht geschafft und wurden ermordet. Damals wie heute waren es unschuldige Menschen. Da müssen wir doch unsere Stimme erheben!"

Erstmals politisch aktiv wurde Sallie in den 1950ern für die Rechte der schwarzen Bevölkerung. "Bei mir im Ort war beispielsweise nur eine schwarze Familie erlaubt. Damals war ich das erste Mal auf Demonstrationen, wir mussten doch etwas gegen den Rassismus tun!" Sie fieberte mit der Bürgerrechtsbewegung mit und unterstützte später auch die bewaffneten Aktionen der Black Panther Party: "Schwarze, die sich wehren, das war großartig!"

Als 1965 die Polizei im Stadtteil Watts von Los Angeles einen Aufstand der schwarzen Bevölkerung brutal niederschlug und 34 Menschen starben, war Sallie vor Ort: "Ich bin kurz nach dem Aufstand nach Watts gefahren, das gesamte Viertel war niedergebrannt. Die Gegend war ein Trümmerfeld, mitten in den USA. Ich bin in Tränen ausgebrochen." Ein einschneidendes Erlebnis war für Sallie auch die Ermordung von Martin Luther King und Malcolm X. "Ich erinnere mich noch wie heute an den Tag, an dem King ermordet wurde. Es war niederschmetternd. Ich traf zufällig eine schwarze Freundin von mir, sie war so wütend, dass sie nicht mit mir sprechen wollte. Das war wirklich schmerzhaft."

Sallie engagierte sich damals auf vielen Ebenen, neben der Bürgerrechtsbewegung waren für sie auch Arbeiterkämpfe sehr wichtig: "In Kalifornien unterstützten wir etwa die Streiks der mexikanischen Farm-Arbeiter in den Weinfabriken. Die Arbeitsbedingungen dort waren völlig indiskutabel." Für Sallie war das aber nur Ausdruck eines System-Versagens: "Für mich ist klar, dass die Arbeiter die Produktionsmittel besitzen müssen. Kapitalismus funktioniert einfach nicht, das wird doch jeden Tag global aufs Neue sichtbar", sagt sie bestimmt. Sie formuliert auch ihren Traum: "Wir brauchen echte Demokratie, globale Solidarität und eine faire Verteilung der Ressourcen auf diesem Planeten."

Sallie Latch

Irgendwann in ihrer Jugend besuchte Sallie im Rahmen eines Austauschprogramms auch Wien, wann genau, weiß sie nicht mehr. Eigentlich kein Wunder, bis heute hat Sallie knapp 100 Länder besucht: "Ich war sehr abenteuerlustig und bin damals ein paar Wochen in Wien geblieben. Es gab keine Hotels, wenig zu essen und niemand sprach Englisch. Ich lernte dann glücklicherweise einen Schwarzen kennen, der in Wien lebte und mit dem ich mich unterhalten konnte." Diese Begegnung hatte aber wenig Zukunft: "Er hat sich verliebt und wollte gleich heiraten. Es war eben eine andere Zeit." "Ihr hattet also nichts miteinander?" "Das habe ich nicht gesagt", sagt Sallie und lacht verschmitzt.

Kulturelle Revolution

Sallie genoss die gesamte kulturelle Revolution der 1960er Jahre außerordentlich: "Es war eine Revolution. Vor allem die Geburtenkontrolle war unglaublich wichtig. Es war eine riesige Befreiung, dass wir Frauen nicht mehr permanent Gefahr liefen, nach dem Sex allein mit einem Kind dazustehen."

Sallie kam etwas später als die meisten auf die Uni, sie war bereits Anfang 30. Das kam ihr allerdings sehr entgegen, denn bis heute steht sie auf jüngere Männer: "Ich hatte damals einen Freund, er war acht Jahre jünger. Wir waren einige Jahre zusammen." Als ich sie frage, ob die sexuelle Revolution damit an ihr vorbeigegangen wäre, ist ihre Reaktion verwundert: "Natürlich hatte ich daneben Affären. Das war ja keine große Sache." Sallie genoss auch die Musik der sechziger Jahre außerordentlich, Drogen hingegen hatten sie nie interessiert: "Gekifft haben wir selbstverständlich alle, aber das andere Zeug habe ich nie angerührt."

Politisch bestimmend war für sie in dieser Zeit der Krieg in Vietnam: "Ich war fast die ganze Zeit auf der Straße. Das Elend dieses Krieges hat mich entsetzt, ich erinnere mich an die Bilder der Bomben und der Toten." Sallie begann immer stärker, auch selbst politische Aktionen zu organisieren: "Es gab natürlich viele Anknüpfungspunkte zur politischen Bewegung. Ganz in der Nähe war etwa die Uni von Kalifornien in Berkeley. Das war das Zentrum der radikalen Linken, es gab sogar den Spitznamen Volksrepublik Berkeley."

Als der Vietnam-Krieg schließlich 1975 mit dem Sieg des Vietcong zu Ende ging, war Sallie außerordentlich glücklich: "Was waren das für großartige Bilder im Fernsehen! Ich fühlte mich fabelhaft, als die USA endlich den Krieg verloren!" Sallie selbst sah diese Bilder in Malaysia, wo sie zu diesem Zeitpunkt lebte und arbeitete.

In Malaysia hatte sie sich, wie könnte es anders sein, einen 16 Jahre jüngeren Mann geangelt und war mit ihm einige Jahre zusammen. Sie schwärmt und meint, er hätte ausgesehen wie der Schauspieler Omar Sharif. Heute ist ihr damaliger Freund einer der reichsten Männer des Landes. "Das wäre wohl auf Dauer politisch nicht gut gegangen", meint sie lachend.

Die Lage in Vietnam beschäftigt Sallie bis heute und sie engagiert sich in der Unterstützung der Opfer des Krieges: "Das Giftgas aus dem Krieg betrifft sogar noch die dritte Generation. Die Menschen leiden und sie werden immer weiter leiden." Gemeinsam mit ehemaligen US-Soldaten sammelt sie bis heute Spenden für vietnamesische Kriegs-Opfer.

In den 1980ern war Sallie mit der Pflege ihrer kranken Mutter beschäftigt: "Ich habe fünf Jahre mit meiner Mutter im Heim gelebt und dort gesehen, was private Gesundheits-Versorgung konkret bedeutet. Die Leute dort waren nur am Profit interessiert und nicht an den Patienten." Sallie versuchte dann, selber ein gemeinnütziges Pflegeheim aufzubauen: "Wir hatten schon einen sehr hohen Betrag zusammen, aber dann hat ein Mann das Geld veruntreut. Das war unglaublich viel vergeudete Energie - zehn Jahre Arbeit."

Bald danach übersiedelte Sallie für einige Jahre nach China: "Das war wirklich erschreckend. Im Fernsehen zeigten sie Erschießungen, überall auf der Straße hingen Listen von Namen mit Leuten die erschossen wurden. Es waren vor allem arme Leute und Obdachlose. Wir mussten sehr vorsichtig sein und wurden dauernd überwacht." Für Sallie war aber ohnehin klar, dass Kommunismus für sie Befreiung bedeutet und damit der Stalinismus nie eine Alternative sein würde.

Tanja Boukal

Sallie reiste sehr viel im Land herum, in West-China traf sie den allerletzten Nachkommen einer kleinen jüdischen Gemeinde. "Er hatte ein Mao-Gewand an und im Zimmer eine Kiste mit Mazze." Die Gemeinde war wohl im Zuge des Handels einer Seidenstraße entstanden: "Wir verdammten Juden sind wirklich überall", meint sie lachend.

9/11 und Bush

9/11 erlebte Sallie in Venedig. "Was für ein dummer Arsch dieser George Bush war", sagt sie. "Ich meine, was haben wir erwartet nach all den Kriegen. Politiker sagen im TV, wir können nicht verstehen, warum jemand uns nicht mag. Macht ihr Witze? Der US-Imperialismus tötet jeden Tag Menschen!" 2005 übersiedelte Sallie nach Mexiko, wo sie bis heute lebt und politisch aktiv ist: "Das hatte natürlich auch mit der US-Politik zu tun, ich wollte in diesem Land einfach nicht mehr leben."

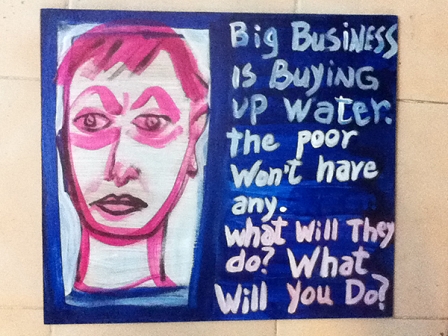

In den letzten Jahren begann Sallie auch zu malen. Für sie ist ihre Kunst auch ein Ausdrucksmittel für ihre politischen Überzeugungen. "Ich war sehr beeindruckt, als ich hörte, dass Noam Chomsky eines meiner Bilder im Büro hängen hat. Wir trafen uns dann und diskutierten miteinander. Er sagte, er hätte eigentlich keine Hoffnung mehr auf eine positive Zukunft. Als ich ihn fragte, warum er dann aktiv sei, zuckte er die Achseln und meinte, was er denn sonst tun solle." Sallie selbst sieht diese Verpflichtung ebenfalls: "Wir können doch nicht nur herum sitzen und Bingo spielen oder uns in Altersheimen wegsperren lassen. Wir haben Zeit und wir haben Erfahrung, das sollten wir nutzen."

Genau deshalb ist Sallie auch nach Samos gekommen: "Ich möchte nicht hilflos sein, ich möchte aktiv bleiben und politische Veränderungen unterstützen. Genau deshalb bin ich hier." Als ich sie frage, was sie sich von der Zukunft wünscht, antwortet sie: "Wir brauchen eine globale Revolution, das ist doch klar, oder?" Sallies Augen beginnen zu glänzen.