Erstellt am: 24. 1. 2016 - 18:00 Uhr

Die versteckte Gefahr im Staatsschutzgesetz

- Metternich 2.0: Christoph Weiss über das geplante Staatsschutzgesetz

Am Mittwoch wird das neue Staaatsschutzgesetz aller Voraussicht nach im Nationalrat verabschiedet. Wie umstritten es ist, zeigt sich daran, dass Grüne und FPÖ, Journalisten- und Rechtanwaltsverbände bereits Klagen angekündigt haben. Dabei sind auch die Kritiker grundsätzlich darin einig, dass weite Teile dieses Gesetzesvorhabens durchaus notwendig sind.

Seit den Anschlägen von Paris wird auch der Öffentlichkeit langsam klar, dass es nicht an Daten mangelt, sondern dass deren Austausch auf EU-Ebene nicht funktioniert. Gerade die heftig kritisierte Ersetzung eines Gerichts durch einen internen Rechtsschutzbeauftragten könnte den Datenaustausch in beide Richtungen stark verbessern. Die versteckte Gefahr dabei ist, dass im Rahmen des Staatsschutzgesetzes wahrscheinlich weit mehr Daten von Unbescholtenen als von Verdächtigen erfasst werden. Der Gesetzestext definiert nicht, welche Daten weitergegeben werden dürfen.

staatsschutz.at, Karola Riegler

Mehr Daten durch weniger Rechtsstaat

Wie aktuell geleakte Dokumente des Ministerrats zeigen, kann von einem systematischen EU-weiten Datenaustausch zu terroristischen Straftätern noch überhaupt keine Rede sein. Mehrere besonders gefährdete Staaten liefern zuwenig, lückenhafte oder gar keine Daten in die EU-Systeme.

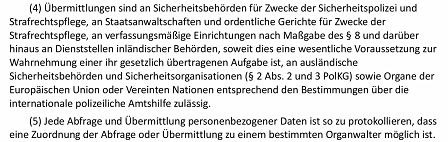

Da beim Staatsschutzgesetz eben kein ordentliches Gericht mit den Ermittlungen beschäftigt wird, verbleiben die Datensätze im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Paradoxerweise könnte Österreich durch diese partielle Ausschaltung des Rechtsstaats in Zukunft tendenziell mehr, höherwertige und zeitnähere Datensätze etwa über reisende Terrorverdächtige erhalten.

Der Grund dafür sind 28 unterschiedliche nationale Regelungen für Datentransfers, wobei diese Auflagen durch direkte Involvierung militärischer Geheimdienste in einigen Migliedsstaaten noch verschärft werden. Die Zusage, dass nach Österreich übermittelte Daten dann ausschließlich in der Datenbank der adressierten Behörde landen - in diesem Fall in der "Gefährderdatenbank" des BVT - ist sozusagen die Mindestvoraussetzung dafür, dass Transfers hochwertiger und zeitnaher Datensätze aus anderen EU-Staaten überhaupt möglich werden. (Details siehe weiter unten).

Gefährdete "Gefährderdaten"

Vom BMJ könne "in Kürze nicht beurteilt werden" ob die aus Österreich weitergegebenen Daten zu terroristischen Fällen vollständig seien, denn "dazu bedürfte es umfangreicher Erhebungen"hieß es im Februar 2015 auf Anfrage von ORF.at aus dem Bundesminsterium für Justiz in Wien.

Was dann allerdings aus Österreich über die "Gefährderdatenk" erhoben und anderen Behörden in Europa übermittelt wird, ist die eigentliche Crux am Staatschutzgesetz. Das ist auch der Grund, warum Journalisten- und Anwaltsverbände auf die Barrikaden gehen. Ihr von der Verfassung garantiertes Berufsgeheimnis liege damit in den Händen dreier "Pensionisten", wie es der Präsident der österreichischen Rechtsanwaltskammer, Rupert Wolff, ausdrückte. Mindestens einer der drei - Rechtsschutzbeauftragter und zwei Stellvertreter - muss über zehn Jahre richterlicher Berufspraxis verfügen, einer über eine entsprechende Ausbildung. Das als "Richtersenat" zu bezeichnen ist eine Irreführung der Öffentlichkeit.

STAATSSCHUTZ.at, Bianca Traxler

Es ist ausdrücklich vorgesehen, dass auch alle Kontakte potenzieller "Gefährder" erfasst und dauerhaft gespeichert werden. Dazu kommt, dass auch eine ganze Reihe weitaus niederschwelliger Delikte, die mit Terrorismus nichts zu tun haben, ebenfalls in dieser "Gefährderdatenbank" landen. Wie oder ob der Rechtsschutzbeauftragte und seine Stellvertreter in die Weitergabe der Daten überhaupt eingebunden sind, ist in der vorliegenden Fassung des Staatsschutzgesetzes nicht geregelt. So ist auch völlig ungeklärt, welche Daten aus dieser "Gefährderdatenbank" dann etwa an ausländische Geheimdienste weitergegeben werden dürfen und welche nicht.

Was alles erfasst wird

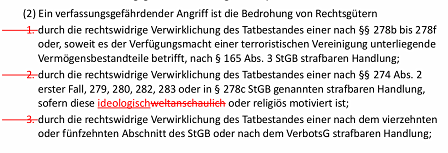

Die Definition eines "verfassungsgefährdenden Angriffs" ist jedenfalls derart breit gefasst, dass dies passieren wird.

Ohne Gerichtsauftrag und ohne Vorliegen einer konkreten Straftat kann nicht nur bei Terrorismusverdacht ermittelt werden, denn gleich darunter werden im Text auch andere strafbare Handlungen aufgeführt, die einen Eintrag als "Gefährder" zur Folge haben. "Sieht man sich die in § 6 Absatz 2 Zeile 2 des Staatsschutzgesetzes aufgezählten niederschwelligen Delikte an, dann ist völlig klar, dass in der neuen BVT-Datenbank neben Terrorverdächtigen auch ganz andere Personen landen", sagte Alex Czadilek vom "AK Vorrat Österreich" zu ORF.at. Die Bürgerrechtsorganisation "AK Vorrat" hatte bereits die Vorratsdatenspeicherung vor dem Europäischen Gerichtshof zu Fall gebracht.

Public Domain

Die Liste beginne schon bei "der Aufforderung zu einer mit Strafe bedrohten Handlung bzw Gutheißung einer solchen nach § 282 im Strafgesetzbuch" sofern diese Aufforderung "ideologisch motiviert sei". Dazu kämen noch weitere Delikte wie etwa "schwere Nötigung" (§ 282) oder die in § 278c gelisteten Straftaten wie schwere Nötigung, qualifizierte gefährliche Drohung oder schwere Körperverletzung. Eine Kausalverbindung zu terroristischen Straftaten wird im derzeit vorliegenden Text nicht vorausgesetzt" , so Czadilek weiter: "Und ideologisch motiviert handeln auch Personen, die mit Terrorismus nichts zu tun haben, das beste Bespiel dafür sind Umwelt- oder Tierschützer."

Reminiszenzen an den "Tierschützerprozess"

Die obzitierten, im Staatsschutzgesetz gelisteten Delikte waren - neben "Bildung einer kriminellen Vereinigung" - auch Gegenstand der Anklage im sogenannten Tierschützerprozess in Wiener Neustadt. Der hatte 2011 mit für Justiz und Polizei blamablen, rechtskräftigen Freisprüchen für alle Angeklagten geendet. Das hinderte das BVT jedoch nicht daran, in den Verfassungsschutzberichten auch danach "militante Tierschützer" sozusagen als "Feinde der Republik" zu listen. Bereits 2010 war der Leiter der Sonderkommission, die diesen "Fall" 2009 ins Rollen gebracht und den Ruf Österreichs als Rechtsstaat in Folge international erheblich kompromittiert hatte, zum Leiter des BVT Wien berufen worden. Auch der leitende Staatsanwalt, der für dieses juristische Desaster verantwortlich war, wurde danach zum Oberstaatsanwalt befördert.

Public Domain

Daten des BVT für BND und GCHQ

Auch die EU-Agentur für Netzwerksicherheit ENISA muss für ihre Analysen von "Cyber"-Angriffen auf Medienberichte zurückgreifen, Daten aus den Mitgliedsstaaten erhielt auch die ENISA bis Anfang 2015 nicht.

Der Hauptgrund, warum die Datenweitergabe europäischer Polizeibehörden noch immer völlig im Argen liegt, liegt in der jeweiligen nationalen Zuständigkeit für innere Sicherheit. Da es in 28 Mitgliedsstaaten 28 unterschiedliche gesetzliche Regelungen, Verordnungen und Dienstanweisungen für die Polizeibehörden gibt, ist ein systematischer, zeitnaher Datenaustausch über Terrorverdächtige derzeit europaweit gar nicht möglich. Viele, vor allem kleinere Staaten sind an die entsprechenden Systeme von Eurojust, Europol noch nicht einmal angeschlossen.

Verschärft wird diese Problem noch durch einen gewaltigen strukturellen Unterschied innerhalb Europas, denn in Großbritannien, den Niederlanden und anderen Staaten sind die Militärgeheimdienste mit den Polizeibehörden mehr oder weniger stark verknüpft. So ist zum Beispiel eine Spezialeinheit des britischen Militärgeheimdienstes GCHQ an allen elektronischen Überwachungen federführend beteiligt, in den Niederlanden wird die elektronische Überwachung von Telefonnetzen und dem Internet von der Geheimdienstplattform PIDS ("Platform Interceptie, Decryptie en Signalanalyse") koordiniert.

"Compartmented Information"

Weil es für die Geheimdienste schon gar keine europäischen Regelungen und völlig unterschiedliche Geheimhaltungsstufen gibt, wird die gezielte Weitergabe handfester Informationen noch erheblich erschwert. Als Quasi-Mindeststandards haben sich bis jetzt zwei in etwa vergleichbare Geheimhaltungsstufen eingebürgert. Zum einen ist das "vertraulich" auch "limite" oder "klassifiziert", auch für die zweite, höhere Geheimhaltungsstufe gibt es keinen einheitlichen Begriff. Am ehesten trifft der vom Klassifikationsschema der NSA abgeleitete Begriff "Compartmented Information" auf diesen Sachverhalt zu.

In der Regel sind das qualitativ höherwertige, weil detaillierte Datensätze mit genauen Namen, Orten, Zeiten und Umständen, die in dieser Form nicht einfach an andere staatliche Stellen und schon gar nicht ins Ausland weitergegeben werden dürfen. Genau solche Daten aber braucht es für effizientes Vorgehen gegen Terroristen wie jene in Frankreich. Deren furchtbarer "Erfolg" war einzig und allein darauf zurückzuführen, dass Polizei und Geheimdienste zweier EU-Nachbarstaaten, die obendrein auch NATO-Mitglieder sind, von einer keineswegs besonders raffinierten Truppe junger Terroristen zweimal hintereinander durch einfache Grenzübertritte ausgetrickst wurden.

Statt Festnahmen haltlose Gerüchte

Als Reaktion auf die Pariser Attentate im Jänner 2015 wurden nicht etwa Belgien und Frankreich zur intensiveren Zusammenarbeit verpflichtet, sondern die Vorratsdatenspeicherung aller Flugbewegungen samt Charterflügen privater Reiseveranstalter, um "jegliche Schlupflöcher zu vermeiden" kehrte ins EU-Parlament zurück

Behörden und Politik in Frankreich und Belgien griffen danach zur üblichen Masche und lancierten gezielt Gerüchte über Verschlüsselungsprogramme, die von den Terroristen angeblich benutzt worden sein könnten. Wie immer titelten Boulevard und die meisten eingesessenen Breitenmedien dann in die Richtung "Terroristen verschlüsseln, Polizei hilflos" auch wenn es überhaupt keine Indizien dafür gab. Dies ist das seit Jahren gängigste Ablenkungsmanöver der Behörden in solchen Fällen, das stets mit Forderungen nach neuen Befugnissen einhergeht, die mit gespenstischer Regelmäßigkeit umgesetzt werden. Nur wenige Wochen nach den Attentaten auf "Charlie Hebdo" fand sich erstmals eine Mehrheit für davor bereits zweimal gescheiterte Vorratsdatenspeicherung von Flugpassagierdaten. Flüge hatten bei diesen Attentaten so gut wie keine Rolle gespielt.

Ausblick zum Höchstgericht

Diese ideologisch-politisch motivierte Vorgangsweise der Behörden ist auch in Österreich der Grund, warum das Staatsschutzgesetz auf so breites Misstrauen in der Zivilgesellschaft trifft. Wenn so offen versucht wird, in einem durchaus notwendigen Gesetz sachfremde, rein politische Agenden durchzuschmuggeln - wie die letzlich verworfenen Landesämter für Verfassungsschutz - und neue Befugnisse für die Behörden festzuschreiben, die sie immer schon haben wollten, dann ist das nicht verwunderlich. Was die Zivilgesellschaft angeht, die all diese im Staatschutzgesetz vorgesehenen Maßnahmen bezahlen wird, so sind laut einer Reihe von Juristen die Chancen hoch, auch dieses Gesetz vor dem Höchstgericht zu Fall zu bringen.