Erstellt am: 17. 1. 2016 - 19:00 Uhr

Showdown zum Investorenschutz in Brüssel

Am Dienstag stimmt der Handelsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel über eine Resolution zum geplanten Freihandelsabkommen TISA ab. Das Ergebnis ist zwar nicht bindend, dient aber dazu, die "Roten Linien" des Parlaments schon jetzt festzulegen, das ausverhandelte Abkommmen wird schließlich zuletzt dort abgestimmt. Beim bereits ausverhandelten Abkommen CETA mit Kanada wird in Brüssel gerade an der "Feineinstellung" des Kapitels zum Investorenschutz (ISDS) gearbeitet. Die CETA-Abstimmung soll noch vor dem Sommer über die Bühne gehen.

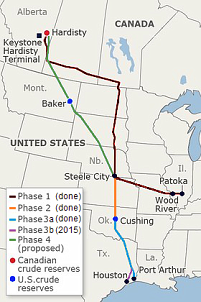

Seit einer Woche läuft in den USA die mit 15 Milliarden Dollar Streitwert höchstdotierte Klage in der Geschichte der Investorenschutzabkommen überhaupt. Geklagt hatte der Rohstoffkonzern TransCanada, nachdem US-Präsident Barack Obama das heftig umstrittene Keystone-XL-Projekt im November eingestellt hatte. Die Pipeline sollte direkt durch das größte Trinkwasserreservoir der USA verlaufen und dabei drei große Flüsse überqueren.

CC BY 2.0, flickr.com, User: Howl Arts Collective; Dru Oja Jay, Dominion

"Willkürlich, unfaire Behandlung"

Gegen Österreich läuft seit Juli 2015 eine mit 200 Millionen Dollar dotierte Klage der maltesischen Briefkastenfirma B.V. Belegging-Maatschappij Far East vor dem ICSID-Schiedsgericht wegen angeblicher Wertschädigung der Meinl Bank, deren Eigentümer die Firma ist.

Beim Internationalen Center für Streitschlichtung (ICSID) der Weltbank ist dieses mit Abstand größte Verfahren in der Geschichte bis jetzt noch nicht gelistet, da die tatsächliche Einreichung samt Bearbeitung durch das ICSID-Personal in der Regel mehrere Wochen dauert. Die meisten, bisherigen Schadenssummen bewegten sich eher im unteren dreistelligen Millionenbereich. Die Klage von Pipelinebetreiber TransCanada wurde beim ICSID unter dem Regelwerk des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA eingereicht.

TransCanada bezeichnete den Baustopp als "willkürlich und ungerechtfertigt" und berief sich sich dabei auf das NAFTA-Kapitel 11, das ausländischen Investoren "faire Behandlung" in der jeweiligen Gesetzgebung garantieren soll. NAFTA ist das nordamerikanische Pendant zum TTIP-Abkommen zwischen Europa und den USA, die Verhandlungen dazu gehen im Februar in die nächste Runde.

CC BY-SA 3.0 Wikimedia mecleee

TransCanada vice versa

Mit TransCanada klagt zur Abwechslung einmal ein kanadisches Unternehmen die Vereinigten Staaten, denn bis jetzt hatten vor allem Rohstoffkonzerne aus den USA die Kanadier unter dem Abkommen verklagt. Im Frühjahr 2014 hatte ein ICSID-Schiedsgericht die kanadische Regierung zur Zahlung von 300 Millionen Dollar verurteilt, weil Kanada sich 2002 geweigert hatte, einen neuen Abbaustandort auf Nova Scotia zu genehmigen.

Der geplante Großsteinbruch des US-Bergbaukonzerns Bilcon samt Hafenterminal zum Abtransport von Basalt per Schiff sollte mitten in einem Naturschutzgebiet mit zahlreichen gefährdeten Arten errichtet werden. Die Proteste der lokalen, großteils indigenen Bevölkerung und der Fischindustrie kamen in dem Verfahren überhaupt nicht zur Sprache, da sie im NAFTA-Vertrag nicht als zu berücksichtigender Faktor vorgesehen waren. Die Verurteilung Kanadas war ein direktes Resultat davon.

Neben Kanada war auch Argentinien 2015 zu einer Rekordsstrafe verurteilt worden. Dort hatte man die in den 90er Jahren völlig missglückte Privatisierung der Wasserversorgung rückgängig gemacht.

Klagechancen über Durchschnitt

Die Keystone XL sollte von den Teersand-Abbaugebieten in Kanada quer durch die USA bis zu den großen Raffinerien rund um Houston laufen. Mit knapp einem Meter Innenquerschnitt war sie auf weitaus höhere Durchflüsse angelegt, als eine ältere Pipeline derselben Firma, die etwas weiter westlich ebenso in Nord-Südrichtung quer durch die USA verläuft. Wie dieses Verfahren ausgehen könnte, ist angesichts der vielen NAFTA-Präzedenzfälle völlig offen, auch wenn die USA in bisher dreizehn angestrengten Verfahren bis jetzt noch nie verurteilt worden waren. Fünf weitere Verfahren gegen die USA sind noch anhängig. Wie eine erst im Jänner erschiene Studie zeigt, fällt der Fall Keystone XL in jene Kategorie von ISDS-Verfahren, bei denen die Chancen der klagenden Partei überdurchnittlich hoch sind.

Osgoode Law School

Kleinere Firmen, Ideologie

Im November wurde das neue TTIP-Kapitel zum Prinzip der "Nachhaltigkeit" im Welthandel vorgestellt. Das Wort "Klimawandel" ist nicht enthalten.

Zu diesen Verfahren, die Fixbestandteil aller aktuellen Freihandelsabkommen und zum Gutteil für die heftige Opposition dagegen verantwortlich sind, gab es bis jetzt kaum unabhängige Untersuchungen. Die Proponenten der Freihanbdelsabkommen beriefen sich darauf, dass gerade die ISDS-Klauseln auch kleineren Firmen Möglichkeiten eröffneten, sich gegen ungerechtfertigte Behandlung im Ausland zur Wehr zu setzen. Besonders in Europa mit seiner kleinteiligen Unternehmensstruktur kommt diese Argumentation, dass Freihandelsabkommen sich ganz besonders günstig auf kleine und mittlere Unternehmungen auswirken würde, gern zur Anwendung.

Im September hatte die EU-Kommission ihre Pläne für die Reform des Investorenschutzes in TTIP & Co vorgestellt. Europas Großindustrie sorgte sich öffentlich um Kleinbetriebe.

Echte Belege dafür gibt es keine, die Erfahrungen aus dem NAFTA-Abkommen zwischen Kanada, den USA und Mexiko, das bereits seit 1995 in Kraft ist, zeigen nur, dass in den USA hundertaussende Arbeitsplätze verloren gingen. Hier setzt eine zu Jahresbeginn erschienene Studie der Osgoode Hall Law School an der Universität York (Kanada) an, zumal die aktuellen Handelsabkommen CETA, TPP und TTIP, die als "vorteilhaft für kleine und mittlere Unternehmen angepriesen werden", die "Rolle von Investorschutzverfahren stark ausweiten" würden.

Osgoode Law School

Großkonzerne mit großen Chancen

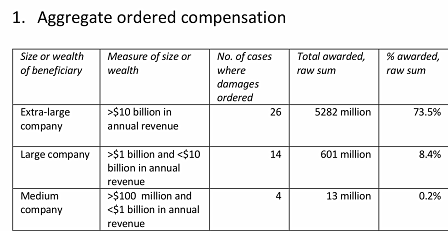

Als Grundlage wurden "alle bekannten ISDS-Verfahren bis zum Frühjahr 2015" herangezogen, untersucht wurde, wie sich die dabei verhängten Strafgelder auf die Gewinnergruppen dieser Verfahren verteilen. Dabei wurde das vorhandene Zahlenmaterial - es stammt in erster Linie von der Weltbank selbst, wo die Daten der Verfahren systematisch gesammelt werden - nach mehreren Kriterien heruntergebrochen. und verschiedene Rechnungen angestellt. Die Zahlen sind also nicht absolut zu nehmen, da es international keine verbindlichen Kriterien gibt.

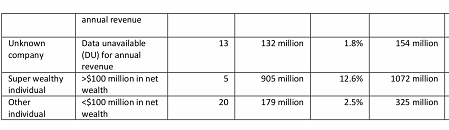

Die Ergebnisse bestätigen in allen Fällen die bisher kaum je durch systematisch ermittelte Zahlen oder größere Untersuchungen unterfütterte Argumentation der ISDS-Kritiker. Es ist tatsächlich so, dass Großkonzerne - vor allem solche mit mehr als 10 Milliarden Dollar Jahresumsatz - überproportional hohe Anteile an der aggregierten Gesamtsumme von Strafgeldern insgesamt lukrierten. Als zweite Gruppe von Gewinnern konnten superreiche Privatpersonen mit mindestens 100 Millionen Dollar Vermögen ausgemacht werden.

Osgoode Law School

Das CETA-Abkommen geriet erst nach fünf Jahren Verhandlungszeit in den Fokus der Öffentlichkeit.

Parallel dazu hatte die EU-Kommission im Herbst 2014 die vernichtenden Resultate ihrer Konsultation zum Investorenschutz präsentiert.

Zusammen haben diese beiden Gruppen - je nach Auswertung - zwischen 80 und 94,5 Prozent aller weltweit seit 50 Jahren verhängten Strafgelder in Summe abkassiert. Auch die Wahrscheinlichkeit, ein solches Verfahren gegen einen Nationalstaat zu gewinnen, steigt mit der Größe des klagenden Unternehmens überproportional. So lag die Erfolgsrate in ISDS-Verfahren von Großkonzernen mit mehr als 10 Milliarden Dollar Umsatz bei 70 Prozent, während sie bei allen anderen Klägern deutlich unter 50 Prozent betrug.

Wie der Showdown in Brüssel weitgeht

CETA ist zwar seit einem halben Jahr ausverhandelt, für die Vorlage im EU-Parlament waren umfangreiche rechtliche Prüfungen nötig, die nunmehr fast abgeschlossen sind. Der tatsächliche offene Punkt ist jedoch das Investorenschutzkapitel, das sich nun offiziell in der Phase der "Feineinstellung" befindet. Das Abkommen war 2009 noch unter den alten Prämissen des Investorenschutzes gestartet, als der 2014 ins Zentrum der weltweiten Kritik geriet, waren die Verhandlungen bereits sehr weit fortgeschritten.

Handelskommissarin Cecilia Malmström und die gesamte EU-Kommission hatten ja auf die extreme Ablehnung solcher Investorenschutzverfahren, deren Existenz vor 2013 kaum einer breiteren Öffentlichkєit bekannt war, heftig zurückrudern müssen. Der aktuellle Vorschlag ist die Einrichtung einer internationalen Schlichtungsstelle für solche Verfahren, die mit einem fixen Kontingent ehemaliger Richter besetzt ist. Ob sich die USA darauf einlassen, ist mehr als fraglich, ebenso wie das Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Verfahren um die Legitimität des Freihandelsabkommens der EU mit Singapur, das den Ausgang dieses Showdowns maßgeblich bestimmen wird.