Erstellt am: 11. 1. 2016 - 15:28 Uhr

Ich bin ein schwarzer Stern

David Bowie aktuell auf fm4.orf.at:

- Der "Blackstar", der vom Himmel fiel: Martin Pieper über das Album "Blackstar"

- Reaktionen auf das Ableben von David Bowie

- Five quintessential songs: Martin Blumenau über David Bowie

- Dunkles Leuchten am Firmament: Philipp L'heritier über David Bowies "Blackstar"

- Helden für einen Tag: Christian Lehner über die Album-Releaseparty in Berlin

David Bowie ist seit heute ein schwarzer Stern.

Gestern, noch in der alten Welt, der mit David Bowie, hatte ich Christian Lehners Geschichte von seinem eh erwarteten Nicht-Erscheinen zur Listening Session in den Hansa-Studios gelesen. Dazu das jetzt so doppelt ominöse Bild der leeren Bühne mit dem Slogan "David Bowie Is Making Himself Up", entlehnt aus der Ausstellung "David Bowie Is" im Londoner V&A Museum vor zwei Jahren, die damals nicht nur mich sondern auch ihr Subjekt schwer enttäuscht haben soll.

So hatte man sich jedenfalls Bowies Fernbleiben von ihrer öffentlichen Erstbegehung erklärt. Jetzt sieht es so aus, als hätte er uns damals schon Gelegenheit gegeben, das Leben mit seinem Nachlass und seinem Mythos in seiner Abwesenheit zu proben.

Und man fragt sich, ob die Dinge, die da zu sehen waren, vor allem aber das, was ausgelassen wurde – der unschätzbare Beitrag des Mick Ronson, die vielschichtige Beziehung mit Angie, das Berlin-Erkunden mit Martin Kippenberger –, wie ich damals mutmaßte, Teil einer revisionistischen Selbstzensur waren oder nicht eher das genaue Gegenteil: Eine frühe Akzeptanz der Tatsache, dass das eigene Leben jetzt endgültig von den Deuterinnen und Deutern, und nicht mehr ihm selbst kuratiert werden würde.

Heute dann bin ich erwacht zum unvermeidlichen Rauschen der Plattitüden. Die Sonne war gerade erst aufgegangen, und alle hatten schon ihren Teil gesagt, der Premierminister und der Erzbischof von Canterbury. Und sie spielten Medley um Medley und sagten gar nichts in vielen, vielen Worten.

Auch der Oppositionsführer wurde auf ihn angesprochen: "Ich muss bei Bowie immer an 'Life on Mars' denken", sagte Corbyn, "What a guy.“

Es tat weh.

Und doch fühlt sich der Satz "David Bowie is dead“ aus dem Mund des Nachrichtensprechers, so oft man ihn auch hört, zwangsläufig wie eine Performance an.

Man kann sich selbst für die Banalität dieser Beobachtung hassen, aber sie drängst sich auf, beileibe nicht nur mir, denn da kamen sie schon hereingerollt, die Tweets und SMS über Bowies Tod als seine letzte, finale Neuerfindung.

Die zu Tode zitierte "Reinvention“ als Prinzip des Pop, verkörpert in einer Person, die in ihrer Wahrnehmung so sehr unter dem Klischee verschwand, dass die nacktesten, gänzlich unkodierten Bekenntnisse oft unbemerkt durchrutschten.

Pop-Archivar und Freund Ric, weit entfernt da drüben in Wien, machte mich heute morgen im ersten Schock aufmerksam auf "Slip Away“, den unverblümt sentimentalen, wunderschönen Song über das Sterben alter Freunde auf "Heathen“ (2002). "Keep your head warm“, riet der Text, halt deinen Kopf warm, pass auf dich auf. Die Dummheiten der Jugend lassen sich nicht mehr ungeschehen machen, und was bleibt, ist das wachsende Bewusstsein der eigenen Vergänglichkeit, reflektiert im Vergehen der anderen.

Per Email schickte mir Ric danach seine Bootlegs von Bowies Covers des Jacques Brel-via-Scott Walker-Songs "My Death“.

My death waits

To allow my friends

A few good times before it ends

Let's drink to that

And the passing time

Er hat gewartet, der Tod, eine Platte noch für seine Freundinnen und Freunde zum gemeinsam darauf Trinken.

Dass ich selber im Gegensatz zum Beispiel zu Martin Pieper davon nicht ganz so begeistert war, ändert rein gar nichts am Wesentlichen: Tröstlich für ihn und uns alle, dass Bowie das Erscheinen des Albums noch erlebt hat.

Ich sage mir das selber vor und gehe die Stiegen hinauf, die Tochter umarmen und ihr, die einst mit sechs oder sieben oder acht verkündete, sie sei jetzt David Bowie-Fan, so sanft wie möglich beibringen, was passiert ist.

Sie ist traurig aber einstweilen gefasst. Wir erinnern uns gemeinsam an Cal, den Klassenkollegen des Bruders, und wie der vor ein paar Jahren als furchtloser 11-jähriger mit der Gitarre in der Hand auf der Bühne des Schul-Festsaals stand und in prä-stimmbrüchigem Sopran "Ziggy Stardust“ sang.

Ein mich damals zu Tränen rührendes Beispiel für die Generationen überdauernde, vielleicht wichtigste Funktion David Bowies als der Typ, der seit den frühen 1970ern all den girls and boys with the mousy hair, die spüren, dass sie anders sind als die groben Cavemen, die auf dem Dancefloor kämpfen, die Lizenz zum Glauben an das Leben auf dem Mars gibt.

Jene androgynen, von der Bedrohung der Skinheads an der Ecke unerschrockenen Bowie Kids in Loon Pants, aus denen sich später die Belegschaft des Punk rekrutieren würde; wiedererkennbar in allen, die seither dieselben Songs von Neuem entdeckt haben.

Der erste Song, an den die Tochter selber denken muss, als sie mich fragt, was ich heute abend in meiner Sendung spielen werde, ist aber interessanterweise The London Boys. Das kaum verborgene Selbstporträt des jungen David Jones als Kind der Suburbs, geboren im rauen Brixton, aufgewachsen in der gepflegten Pendlerheimat Bromley im Süden der Stadt, das vor der drohenden Elektriker-Lehre in die semi-kriminelle, von Drogen befeuerte Mod-Szene des West End flüchtet.

"You take the pills too much / You don't give a damn about the job you've got / So long as you are with the London Boys.“

Deram

Das war mindestens so viel Beobachtung wie Beschreibung seiner eigenen Laufbahn als Begründer der Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men, getrieben vom Wunsch, Popstar zu werden, aber zunächst – die entscheidenden paar Jahre jünger als seine Idole – immer einen Schritt hintendrein: Mit den Konrads, dann den King Bees, dann The Lower Third.

"My head's bowed in shame / It seems I've blackened the family name“, sang er Anfang 1966 am Übergang zu einer neuen Ära, auf seiner letzten Single mit The Lower Third und der ersten als David Bowie statt Davy Jones. Es ist eine Schande für die Familie, aber er kann nicht anders als an sich selbst denken. "It's too late now / I wish I was a child again, I wish I was secure again.“

Alles kommt in diesem Song "Can't Help Thinking About Me“ (1966) vor, das ganze Drama, das Morrissey später in "London“ nachspielen sollte, der Sog der Metropole, die Freundin am Bahnsteig, der Narziss, der weiter muss. Und "The London Boys“, erschienen am Ende desselben Jahres, war bereits die Abrechnung mit dem naiven, früheren Ich.

Als er Ende der Sechziger bei Lindsay Kemp Tanz studierte (und nicht nur das) hatte Bowie bereits einen ganzen Zyklus der Desillusionierung hinter sich, von der grausam unveröffentlicht gebliebenen New York-Sehnsucht eines frühen Velvet Underground-Covers mit The Riot Squad bis hin zum desperaten Auftritt als Sänger der fiktiven Band LUV in einer Eiswerbung.

Kein Wunder, dass er bereits vor Ziggy verstanden hatte, dass die Wahl der Methodik, das Product Design des Pop, mindestens genauso wichtig war wie sein Handwerk als Songwriter. Eine Erkenntnis, die es ihm ermöglichte, sich später in Berlin (Low/Heroes/Lodger) auf Brian Eno und Peter Schmidts kontra-intuitive Oblique Strategies einzulassen, während seine Zeitgenossen im Zweifelsfall immer den Weg zurück zur Blues-Skala wählten (nicht dass Bowie diesen Weg nicht auch gegangen wäre, siehe Diamond Dogs).

Ich gehe mit diesem Gedanken also wieder in die Küche hinunter und höre, wie Radio 4 wieder mit der schon letzte Woche interviewten Mary Finnigan spricht.

Ihre Stimme zittert, sie kann kaum ihre Tränen unterdrücken. Finnigan war 1969, als Bowie pleite und von der Musikindustrie fallen gelassen wieder nach Suburbia zurückgekehrt war, seine Vermieterin und seine Liebhaberin (eine von vielen aller Geschlechter, wie sie erst später herausfand) gewesen, als er bei ihr zuhause "Space Oddity“ schrieb und ihr Wohnzimmer zum Heimstudio umfunktionierte.

Sie schwärmt wieder von seinem Charisma, von seiner Großzügigkeit und seinem altruistischen Aktivismus bei der Begründung des Beckenham Arts Lab und vergisst auch nicht, mit schuldbewusstem Knoten im Hals, am Schluss ihr gerade erschienenes Buch "Psychedelic Suburbia: David Bowie and the Beckenham Arts Lab“ zu erwähnen.

Und ich erinnere mich an Finnigans früheres Interview ein paar Tage zuvor, als sie von dem Festival in Beckenham erzählte, das Bowie als Memory of a Free Festival zu einem seiner besten und erfolglosesten Songs verarbeitete (zu diesem Zeitpunkt bereits produziert von Tony Visconti und umgeben von den späteren Spiders from Mars Woody Woodmansey und Mick Ronson bzw. seinem späteren Glam-Rivalen Marc Bolan).

Beim tatsächlichen Festival, erzählte Finnigan, hätten alle Spaß gehabt, alle außer Bowie selbst, vor Trauer erstarrt, weil kurz davor sein geliebter Vater gestorben war.

"Sun machine is coming down / and we're gonna have a party“

So gänzlich anders klang diese Erinnerung dann auf Platte.

Vielleicht die Geburt des David Bowie als ewig Unantastbarer.

"I can't give everything away“, wie er auf dem letzten Song seines letzten Albums "Blackstar“ sang.

Das heißt sowohl "Ich kann nicht alles verschenken“ als auch "Ich kann nicht alles verraten.“

Krebs soll David Bowie gehabt haben. 18 Monate lang hat er dagegen angekämpft. Man kann gar nicht anders, als im Kopf die Überschlagsrechnung machen: War "The Next Day" doch – entgegen Tony Viscontis damaliger Beschwörungen von Bowies Fitness – 2013 eigentlich schon als der Abschied gedacht gewesen, als der seine fragile, nostalgische erste Single-Auskopplung "Where Are We Now" sich zunächst anfühlte?

Und "Blackstar“ mit seinen zwei älteren, und insgesamt nur sieben Songs bloß ein rasch noch vor dem Ende nachgeworfenes Nachwort?

In "Dollar Days“, meinem liebsten Song auf "Blackstar“ kommt Bowie schon ziemlich nah daran heran, eine Abrechnung zu erteilen: "If I'll never see the English evergreens I run into / It's nothing to me“ (überall steht: "I'm running to“, aber ich höre "run into“, also dass er den englischen Evergreens, den ungerecht unverwüstlichen Musikbusiness-Kumpels über den Weg läuft, die ihm ein schleimerisches "Hi David, great to see you!“ entgegen rufen).

Das Radio in meiner Küche labert indessen weiter. Jetzt ist Midge Ure dran und referiert über die Tage der New Romantics: Wie Bowie an der Wende zu den Achtzigern auf Majestätsbesuch in den Club for Heroes kam, wo die baldigen Popstars der kommenden Epoche sich augenblicklich von arroganten Poseur_innen zu aufgeregt gackernden Fans verwandelt hätten. Bowie dagegen sei ganz cool geblieben.

Aber wenn Bowies Begegnung mit Steve Strange und den Blitz Kids in Ashes to Ashes den Weg aus der Post-Punk-Dekonstruktion in Richtung eines neuen Pop-Glamours wies, dann war seine Erhebung zum Ideal - samt postmoderner "Major Tom“-Selbstreferenz – damals auch eine spürbare Bedrohung seiner eigenen kreativen Freiheit.

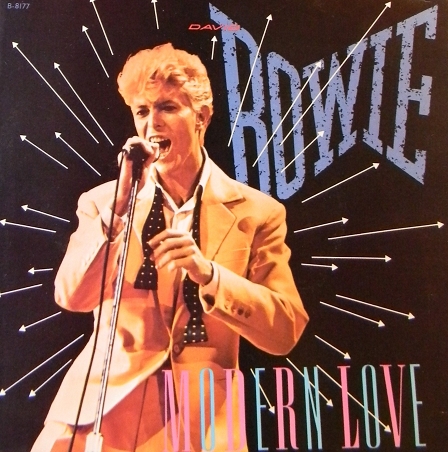

Hier mengen sich meine eigenen Jugenderinnerungen ein und zerstören jeden Rest von Urteilsfähigkeit. "Let's Dance“ war 1983 das erste Bowie-Album, das ich mir als Neuerscheinung kaufte. Ich konnte damals und auch heute nicht mit seinem Verkacheltes-Klo-Eighties-Rock-Sound warm werden, aber ich war besessen von Modern Love mit seinem schamlos ausgeliehenen Motown-Beat und diesen herrlich klebrigen Saxophon-Riffs (hasste ich nicht Saxophone? Was war mit mir los?).

EMI

Bowie war einer der wenigen Männer, die selbst in Bundfaltenhosen noch schlank und elegant aussehen konnten, aber seine blonde Fönfrisur, seine ganze neue Persona als Mainstream-Megastar, bedeuteten selbst für mich Dreizehnjährigen eine spürbare Normalisierung Bowies, seine Abkehr von der Sonderstellung als Kreatur aus einer anderen Welt.

Es gibt ein schönes Zitat dazu, das damals allerdings bereits vier Jahre alt gewesen wäre, aus Chris Hodenfields faszinierendem, 1979 im Rolling Stone erschienenem Reisebericht Bad Boys in Berlin:

"I just wanted to not be caught up in that web and end up as the eternal alien. Playing the role of the alien on the road for a couple of years was fun, but there's that ominous thing when people start taking your life apart.“

Bowie spricht darin unter anderem auch über die Musik von Kurt Weill und Lotte Lenya und deren Kultivierung der "Kakophonie, die den Intellekt anspricht.“

Und das ist vielleicht die beste Erklärung für David Bowies Sonderstatus, als Botschafter der Weirdness, d.h. als der, der im Mainstream stehend von Zeit zu Zeit bewusst (aber auch nie zu weit) das Fenster zu einem Anderen da draußen öffnete, das dem größten Teil seiner Fans sonst nie untergekommen wäre, siehe etwa das Rudolf Schwarzkogler und Hermann Nitsch referenzierende Video zu Heart's Filthy Lesson.

Bowie hatte damals mit Eno die Outsider-Künstler_innen in Gugging besucht.

Was mich wiederum unweigerlich an jene andere Geschichte erinnert, als Bowie in den frühen Neunzigern ebenfalls auf Vermittlung Enos, in diesem Fall als Gast André Hellers, zu Inspirationszwecken in Österreich war.

Heller erzählt (wesentlich besser als ich), wie Bowie sich wünschte, im Oberen Belvedere die Schieles anzusehen. Als eine Verehrerin ihn dort um ein Autogramm bat, weigerte sich Bowie standhaft und beharrte über alle Grenzen des Peinlichen hinaus darauf, nicht Bowie, sondern nur ein Doppelgänger zu sein.

Ich hab ihn selbst nie getroffen und würde sein Werk auch sicher nicht am Grad seiner menschlichen Wärme messen, muss aber zugeben, diese nicht gerade großzügige Anekdote hat, als ich sie hörte, mein Bild von ihm nicht vorteilhaft verfärbt.

Genauso wie das vielsagende Augenrollen und Stöhnen Damon Albarns, als ich ihn einmal in den Neunzigern fragte, wie seine Begegnung mit dem Thin White Duke verlaufen sei.

Ganz anders und wesentlich herzerwärmender las sich dagegen die heutige Statusmeldung von Paul Thomson, dem Schlagzeuger von Franz Ferdinand, der unter seinem Pseudonym auf FB heute Folgendes schrieb, dem man schließlich nichts mehr hinzuzufügen braucht:

“Had the pleasure of meeting him a few times. First time was when we played Roseland in NY, I was shirtless eating my dinner and trying to act natural even though my heart was racing. He was like, dead normal, smiling and self effacing, especially when he did the most abysmal impression of an American that sounded like a prohibition era gangster. Turns out it was supposed to be Courtney from the Dandy Warhols and we were supposed to get that.

Still, it was nice to see a genuine hero do a really shit impersonation. ?It was also very weird to see him before a show, studying our set list ("ooh I like that one"), NO PRESSURE.

Ever since I first became aware of music, through my Dad's records collection to yesterday, the last record I listened to before waking this morning was 'Blackstar', Bowie has been ever present. With a legacy like his, I suppose he always will be.”