Erstellt am: 14. 12. 2015 - 19:00 Uhr

EU-weites Spin-Doctoring der Politik um Datenschutz

Am Dienstag werden voraussichtlich die letzten Triloge zur Datenschutzgrundverordnung abgehalten, davon geht nicht nur der Berichterstatter Jan Albrecht (Grüne) aus. Einige umstrittene Punkte, wie das Strafmaß bei schweren Verstößen waren bis zuletzt zwar noch offen, aus Brüssel kamen zuletzt Signale, dass einige Extrempositionen des Ministerrats in den Trilog-Verhandlungen zurückgestutzt worden waren. Für einen Abschluss der Verhandlungen noch vor Weihnachten sprіcht, dass die Abstimmung im federführenden Innenausschuss des Parlaments (LIBE) bereits für Donnerstag angesetzt ist.

Das problemlose Passieren der Richtlinie zur Überwachung von Flugpassagierdaten im Innenaussschuss mit den Stimmen der beiden großen Fraktionen am Donnerstag legt Absprachen nahe, die offenbar alle EU-Vorhaben zur Datenspeicherung betreffen. Das hat zuletzt nicht nur in Brüssel, sondern vor allem in Deutschland abenteuerliche Argumente von Vertretern beider Großparteien zum Umgang mit Daten gezeitigt, für die "faktenwidrig" noch die schmeichelhafteste Bezeichnung ist. Hier sind ѕie wichtigsten davon im Faktencheck von ORF.at.

Aktuell dazu in ORF.at

EU- Ombudsfrau Emily O'Reilly hat eine Konsultation zu diesen Trilog-Verfahren gestattet, die immer mehr in die Kritik geraten sind. Mehr als 90 Prozent aller Gesetzesverfahren laufen mittlerweile über dieses abgekürzte Verfahren, das völlig intransparent in kleinem Kreis abgewickelt wird

Vorratsdaten und Terrorismus in Paris

Am Freitag war der deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) erneut einschlägig aufgefallen, als er die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland mit den Anschlägen in Paris verknüpfte. Für Gabriel bestand diesbezüglich besonders großer Erklärungsbedarf, zumal die SPD als stärkste Kraft der Sozialdemokraten in Europa ihre ursprüngliche Positionen in allen Datenschutzfragen so revidiert hatte, dass sie von den Konservativen hier kaum noch zu unterscheiden sind. Gabriel hatte die Vorratsdatenspeicherung sinngemäß als unverzichtbare Methode zur Aufklärung der Anschläge in Paris bezeichnet und betonte, dass mit ihrer Wiedereinführung nun auch Deutschland sicherer sei.

APA/dpa/Nigel Treblin

Der Fakten-Check dazu

Frankreich hat seine bereits lange davor bestehende Vorratsdatenspeicherung 2011 auf die Speicherung von Passwörtern und Kontoverbindungen ausgeweitet, des weiteren erhielten die französischen Geheimdienste 2015 umfassende neue Vollmachten zum Zugriff in den Netzen. Die Pariser Attentäter hatten - wie davor bei Charlie Hebdo - vor allem mündlich und mit gewöhnlichen Handys kommuniziert. Sämtliche Metadaten dazu waren auf französische und belgische Mobilfunkunternehmen verteilt zurück bis Ende 2014 vorratsgespeichert, die meisten der Terroristen waren davor bereits als Extremisten aufgefallen, einige davon befanden sich sogar auf den "No-Fly-Lists" des US-Ministeriums für Heimatschutz.

Der große Flugdatenschwindel

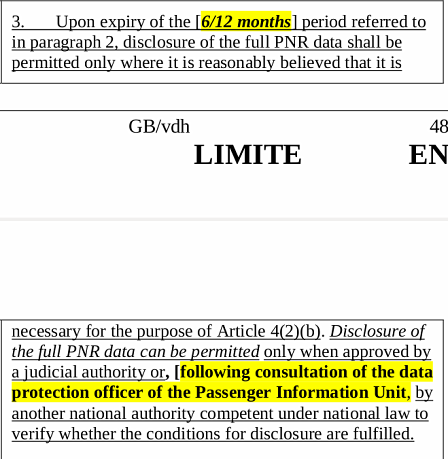

Im "Kompromiss" zur Passagierdatenerfassung wird wie beim österreichischen Staatsschutzgesetz die Gerichtsbarkeit systematisch umgangen, in beiden Fällen ist Datenaustausch mit Geheimdiensten der Grund

Ebenfalls in einem der wegen ihrer völligen Intransparenz umstrittenen Triloge wurde in Folge der Attacken von Paris die EU-weite Passagierdatenerfassung durchgedrückt. Die Daten aus dieser von Frankreich, Großbritannien und mehreren anderen EU-Staaten national bereits weitgehend umgesetzten Regelung zur Überwachung des Flugverkehrs hatte zur Verhinderung der Massaker von Paris zwar ebensowenig beigetragen wie die Vorratsdatenspeicherung. Dennoch wurde sie nach Abschluss der Trilog-Verhandlungen als wichtige Maßnahme zur Bekämpfung des Terrorismus verkauft und von Nachrichtenagenturen und damit den meisten Breitenmedien völlig unhinterfragt übernommen, ebenso der begleitende Spin.

Dabei war es längst nicht das erste Mal, denn seit dem von den USA erzwungenen Abschluss der ersten PNR-Verträge, greifen die Kommissionsvertreter stets zu ein- und demselben Trick, auf den Nachrichtenagenturen und Breitenmedien so regelmäßig hineinfallen, dass sich das Beiwort "bereitwillig" geradezu aufdrängt. Um nämlich von der Tatsache abzulenken, dass sämtliche Daten mindestens fünf Jahre gespeichert werden, was allen legistischen Geboten der Verhältnismäßigkeit widerspricht, wird von Konservativen und Sozialdemokraten eine Art von "Kabuki"-Theater um die "Maskierung" dieser Daten aufgeführt.

Public Domain

Bereits 2011 wurde der Schwindel um die "Maskierung" der PNR-Daten für die bisher unverschämteste Verdrehung der Tatsachen benutzt. Die EU-Kommission sprach von der kürzesten Speicherdauer eines PNR-Abkommens, tatsächlich hatten die USA mit 15 Jahren die längste Speicherdauer aller PNR-Abkommen durchgesetzt.

Daten-"Maskeraden" im Faktencheck

Ein halbes Jahr nach Erfassung der Flugpassagierdaten werden Namen und Adressen der jeweiligen Personen für die gerade diensthabenden Beamten ausgeblendet, der Datensatz selbst bleibt aber vollständig erhalten. Tatsächlich werden hier überhaupt keine Daten aus dem System unzugänglich gemacht oder gar entfernt, die "Maskierung" sorgt nur dafür, dass die unteren Chargen der Beamtenschaft nicht einfach auf eigene Faust jederzeit die gesamte Historie abrufen können. Es handelt sich also um eine bloße Dienstvorschrift, die mit Datenschutzgesetzen nichts zu tun hat.

Sobald der betreffende Passagier das nächste Mal ein Flugzeug benützt, sind sämtliche davor "maskierten" Daten wieder im neuen PNR-Datensatz im Klartext enthalten. Will man sie schon früher haben, dann genügt eine Nachricht des Diensthabenden an einen Vorgesetzten, wer derlei wie viele Breitenmedien als "anonymisiert" bezeichnet, betreibt schlicht Desinformation. Der Ausgang dieser Datenmaskerade ist wie das japanische Kabuki-Theater absolut berechenbar, es dient nur dazu, die zur Verabschiedung benötigten Sozialdemokraten an Bord zu holen, die dann behaupten können, sie hätten für mehr Datenschutz gesorgt.

Brandreden zu "Datenreichtum"

Zum Endspurt um die Datenschutzgrundverordnung wurde von der konservativen Seite im November plötzlich der Begriff "Datenreichtum" massiv forciert, auch hier gingen die wichtigsten Impulse dafür von Deutschland aus. Von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bis zu EU-Digitalkommissar Günther Oettinger hieß es inhaltlich plötzlich unisono, die Europäer sollten sich doch nicht so zieren und diese neuen Datengaben des technischen Fortschritts annehmen.

Martin Kraft/no copyright

Der EU-Abgeordnete Axel Voss (EVP) hielt dazu eine Brandrede im EU-Parlament gegen den Datenschutz an sich, da der "völliger Quatsch" und nur eine Bremse für "digitale Wirtschaft" sei. Europa solle sich vielmehr auf seinen "Datenreichtum" besinnen. Wie immer, wenn konservative Parlamentarier zu derlei Umgangssprachlichkeiten greifen, Neusprech wie "Datenreichtum" und künstliche Erregung damit kombinieren, dann bringen Faktenchecks mit schnöder Regelmäßigkeit zu Tage, welche Absichten tatsächlich dahinter stecken.

Der Faktencheck

Der ehemalige oberste deutsche Datenschützer Peter Schaar merkte dazu als erster an, dass hier offenbar seitens der Konservativen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung angeschafft werden sollte. "Informationelle Selbstimmung" bedeutet, dass der Eigentümer der Daten selbst bestimmen kann, welche seiner personenbezogenen Daten an wen weitergegeben werden, die Konsequenz daraus ist "Datensparsamkeit", wenn öffentliche Stellen solche personenbezogenen Daten erheben. Deshalb ist Datensparsamkeit auch einer der wichtigsten Grundsätze, die sämtlichen nationalen Datenschutzgesetzen Europas seit mehr als 20 Jahren zugrunde liegen.

Finale der Datenschutzverordnung

Details werden zwar erst nach den Trilogen am Dienstag bekanntgegeben, aber es sieht danach aus, dass der "Datenreichtum"-Spin wenigstens vorerst an die Wand gefahren ist. Laut Albrecht wird der grundlegende Begriff der "Datensparsamkeit" auch weiterhin gültig sein und auch andere Vorhaben aus selbsternannten "wirtschaftsfreundlichen" Kreisen erwiesen sich trotz großen Drucks der Industrie letztlich als nicht durchsetzbar. Mit einer Zustimmung des Benutzers zu einer bestimmten Datenverarbeitung, sollten gleich alle anderen und zukünftigen Verwendungen der Datensätze - zum Beispiel deren Verkauf - automatisch inkludiert sein.

Darf Facebook Userdaten von Irland in die USA weiterleiten? Nein, sagt der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs. Im Interview erklärt Max Schrems was dieses Gutachten bedeutet.

Daraus wird in dieser Form wohl nichts, auch wenn die genaue Formulierung dieses Punkt noch ebenso offen ist wie die Sanktionen gegen schwere Verstöße. Die Version des Ministerrats zeigt dabei erneut, wie ernst man die Bekenntnisse dieses Gremiums zur Wichtigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen Europas nehmen sollte. Nach Willen des Ministerrats sollten die Strafen bei schweren und wiederholten Verstößen gegen europäische Datenschutzgesetze bei zwei Prozent des Umsatzes liegen, aber mit einer Million Euro gedeckelt sein, einer Summe, die für Facebook und Google ein besseres Trinkgeld ist.

Was jetzt schon feststeht ist, dass vor allem Irland aber auch andere europäische Staaten ihre bisherige Praxis des Datenschutzdumpings so nicht fortführen können. Neben dem Angebot zur (legalen) Steuerhinterziehung hatte Irland auf eine bewusst laxe und schlampige Umsetzung der EU-Richtlinie von 1995 samt einer untätigen Datenschutzbehörde gesetzt, um ausländische Konzerne ins Land zu holen. Die neue Regelung ist nun keine iunterpretierbare Richtlinie mehr, sondern eine Verordnung, die wörtlich umzusetzen ist.