Erstellt am: 3. 12. 2015 - 15:51 Uhr

Flugdaten-Kompromiss des EU-Ministerrats geleakt

Die EU-Richtlinie zur Vorratsspeicherung von Flugpassagierdaten (PNR) ist laut Berichterstatter Timothy Kirkhope (Rechtskonservative, ECR) auf dem Weg, noch heuer fertig zu werden. Der am Dienstag von der britischen Bürgerrechtsorganisation Statewatch geleakte "Kompromiss", den Kirkhope mit dem Ministerrat ausgehandelt hat, zeigt allerdings, dass es gerade bei den umstrittensten Fragen aktuell keine Einigung im Rat gibt. Das 85 Seiten umfassende Dokument ist mit 30. November datiert.

Offen bleibt dabei nicht nur, ob und wieweit innereuropäische Flugbewegungen ebenfalls erfasst werden sollten, die Speicherdauer für die Datensätze ist ebenso umstritten wie der Deliktekatalog, die Datenschutzbestimmungen und neue Speicherpflichten für Reisebüros und Charterfirmen. Besonders aufschlussreich an diesem "Kompromiss" sind die aktuellen Streichungen von Passagen des Parlaments. Wie im österreichischen Staatsschutzgesetz wird die ordentliche Gerichtsbarkeit hier systematisch ausgeschlossen, das ist kein Zufall, sondern hat seinen guten Grund.

Public Domain

Die Schutzbeauftragten

Das österreichische Staatsschutzgesetz ist nur eines aus einer Welle von Überwachungsgesetzen, die fast gleichzeitig in England, Frankreich und Deutschland in den Parlamenten durchgewinkt worden sind.

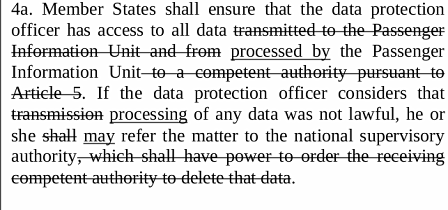

Laut derzeitigem Stand, den der EU-Abgeordnete und PNR-Befürworter Kirkhope da mit den PNR-Iniatoren im Ministerrat ausgehandelt hat - erst danach kommt die PNR-Novelle wieder ins EU-Parlament - übernimmt ein "Datenschutzbeauftragter" im jeweiligen nationalen "Passenger Information Unit" (PIU) eine ähnliche Rolle, wie sie für den Rechtsschutzbeauftragten im österreichischen Staatsschutzgesetz vorgesehen ist.

Für die PIU-Datensammlung sind Beamte - einer davon ist der Datenschutzbeauftragte - abgestellt, die für Speicherung, Pflege und Vorhaltung der Daten zuständig sind. Laut vorliegendem Text haben diese Beamten auf die Datenflüsse selbst keinen Einfluss, sie treten erst auf den Plan, wenn diese Daten verarbeitet ("processed") werden: "Datenerfassung" wurde ganz konsequent durch "Verarbeitung" ersetzt.

Public Domain

EuGH-Urteil zu Vorratsdaten gestrichen

Das erscheint nur wіe vordergründige Wortklauberei, tatsächlich versuchen die Regierungen der großen EU-Staaten - vor allem Konservative aber auch Sozialdemokraten - den Vorgang der flächendeckenden Erfassung und Sammlung dieser personenbezogenen Daten in allen zugehörigen Bestimmungen herauszuhalten. Das Abzapfen und Sammeln dieser Daten wird daher als gegebene Tatsache angesehen, die keiner näheren Erläuterung bedarf, um jede Diskussion darüber hintan zu halten.

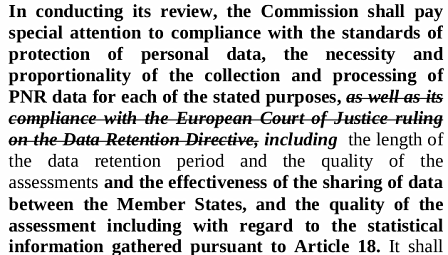

Genau diese anlasslose Erfassung und Speicherung der Daten unbescholtener Bürger - und nicht erst deren Verarbeitung - war für den Europäischen Gerichtshof (EuGH) ausschlaggebend gewesen, um die Vorratsdatenspeicherung EU-weit rückwirkend zu anullieren. Folgerichtig wurde in diesem "Kompromiss" für eine PNR-Richtlinie zur Vorratsspeicherung von Flugpassagierdaten der einzige, darin noch enthaltenen Verweis auf das vernichtende EUGH-Urteil zur Vorratsspeicherung von Daten aus den Telefonienetzen eliminiert (Artikel 17, Absatz 2).

Public Domain

Unmaskierte Ausweitung

Nachdem der EuGH die Vorratsdatenspeicherung im April 2014 gekippt hatte, war der Verfassungsgerichtshof in Wien als erstes nationales Höchstgericht am Zug

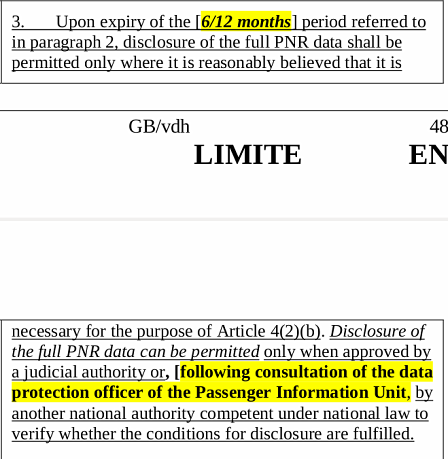

Konsequenterweise ist auch die im Text des Parlaments bisher enthaltene, allgemeine Benachrichtigungspflicht an die betroffenen Passagiere über die von ihnen erhobenen Daten im vorliegenden "Kompromiss" gestrichen und durch "to be discussed" ersetzt (Kapitel 6, Artikel 4a). Desgleichen wurde im Kapitel 9, Artikel 5 aus den ursprünglich vorgesehenen 30 Tagen, nach denen die Daten nur noch "maskiert" gespeichert werden, ein Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten, sämtliche Beschränkungen für Zugriffe auf diese als "geschützt markierten" Datensätze wurden ebenfalls gestrichen.

Tatsächlich "geschützt" sind diese Daten dabei ohnehein nicht, Namen, Adressen und Konten werden bloß nicht sofort angezeigt, sind aber über eine Ordnungszahl damit verknüpft, also nur einen Klick in der Datenbank entfernt. Nach dieser "Maskierungsperiode" müssen Vollzugriffe auf die gesammelten Datensätze von einem "Rechtsorgan" ("judicial authority") oder nach Konsultation mit dem PIU-Datenschutzbeauftragten an ein "anderes, zuständiges nationales Organ" zur Überprüfung weitergeleitet werden.

Public Domain

Man hat hier also eine "Kann"-Bestimmung für jene EU-Staaten geschaffen, die ihre nationale Gerichtsbarkeit so umgehen wollen. In Österreich hatten zuletzt die Berufsverbände der Rechtsanwälte und der Richter gegen den De-Facto-Ausschluss der Gerichtsbarkeit aus dem neuen Staatsschutzgesetz protestiert und rechtliche Schritte in den Raum gestellt, sollte das Gesetz 2016 in dieser Form in Kraft treten.

Geheimdienste und Gerichte

Dass die ordentliche Gerichtsbarkeit von all diesen neuen Datenerhebungen ausgeschlossen werden soll, hat keine zeitlich-organisatorischen Gründe, auch wenn die gern von interessierter Seite ins Feld geführt werden. Vielmehr betreffen sie den Datenaustausch mit Geheimdiensten. Sind auf der Empfängerseite ordentliche Gerichte maßgeblich mit eingebunden, dann findet in der Regel überhaupt kein Datentransfer statt. Eine solche Datenweitergabe verstieße nämlich gegen die Dienstvorschriften des liefernden Geheimdienstes - das trifft auf alle Dienste zu - wenn diese Daten für ein öffentliches Gerichtsverfahren herangezogen würden.

EU-Kommission, Ministerrat und das konservative Lager im EU-Parlament brachten

die vom EuGH annullierte Vorratsdatenspeicherung direkt nach dem Anschlag auf "Charlie Hebdo" im Jänner 2015 wieder aufs Tapet.

Wie bei praktisch allen großen Terroranschlägen der letzten 15 Jahre waren die Attentäter bereits davor Geheimdiensten oder Polizei einschlägig aufgefallen. Sowohl bei den Anschlägen auf Charlie Hebdo, dem Anlassfall für die Wiederbelebung der Passagierdatenspeicherung, wie bei den aktuellen Morden im Bataclan-Theater waren die Täter längst davor als Extremisten bzw. als bereits verurteilte Straftäter den Geheimdiensten vor Ort aber auch international bekannt. Umso unverständlicher ist es, dass derselbe Drahtzieher - mit ein- und derselben Zelle großteils bekannter Extremisten belgischer und französischer Nationalität - nur Monate nach den Anschlägen auf die Karikaturisten von Charlie Hebdo ein noch viel ärgeres Massaker in Paris anrichten konnte.

Europäische Union, 2014 – EP

Datenbanken "harmonisieren und systematisieren"

Im Propagandawirbel rund um schon wieder verschärfte Überwachungsbefugnisse und noch mehr Daten ging die einzige Meldung über eine geplante, operativ sinnvolle Maßnahme sang- und klanglos unter. Wie das Nachrichtenportal Euractiv berichtete, vereinbarten Frankreichs Regierungschef Manuel Valls und sein belgischer Amtskollege Charles Michel am Rande der UN-Klimakonferenz am Dienstag eine Initiative zum Datenaustausch der Geheimdienste. Im Rahmen der "Neuner-Initiative" sollen die Dienste aus Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien, Großbritannien, den Niederlanden, Spanien, Irland und Schweden ihre Datenbanken mit "islamistischen Gefährdern harmonisieren und systematisieren."

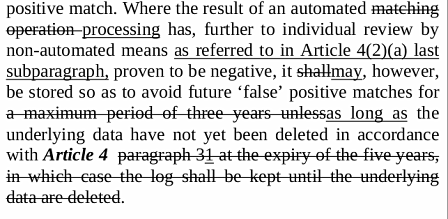

Das gesamte Dilemma der Totalerfassung aller Datensätze bringt der letzte Abschnitt des Kapitels 9 der PNR-Richtlinie auf den Punkt. Wenn ein automatischer Treffer in den Passagierdaten angezeigt wird, eine manuelle Überprüfung des Falls jedoch ergibt, dass die überprüfte Person nicht die gesuchte ist, dann können die Daten dieser unbeteiligten Person weiterhin "unmaskiert" im System gespeichert werden, damit sich solche "falschen Treffer" in Zukunft nicht wiederholen, heißt es da.

Public Domain

Terroristen und Produktpiraten

Das ist ein vergleichbares Dilemma wie bei der Vorratsdatenspeicherung und allen anderen totalitären Verfahren. Die Daten Unbeteiligter müssen zwangsläufig mitgespeichert werden, um einen noch höheren Schaden für die Grundrechte dieser Unbeteiligten zu vermeiden. Im Fall der Vorratsdatenspeicherung sind Ausnahmen für Anwälte, Geistliche, Journalisten und andere Berufsgeheimnisträger strukturell unmöglich. Die einzige, technisch machbare Alternative wäre nämlich dann, eine laufend aktualisierte Datenbank mit allen Berufsgeheimnisträgern anzulegen, die mit den Vorratsdaten abgeglichen wird.

Wie bei allen auf Totalität abzielenden Speicherungsvorhaben gehört die Delikthöhe, ab der die Daten herangezogen werden, auch jetzt zu den umstrittensten Punkten. Der gleichfalls geleakte Annex II zum PNR-"Kompromiss" listet die Delikte, für die diese Vorratsdaten aus dem Flugverkehr verwendet werden können. Neben Terror, Mord und Vergewaltigung, "Kinderpornographie", Waffen- und Organhandel finden sich da auch "Produktpiraterie" und "Computerverbrechen".