Erstellt am: 12. 11. 2015 - 18:00 Uhr

Wie "fair" geht Smartphone?

2010 wurde Fairphone mit dem Ziel gegründet, ein "ethisches Telefon" herzustellen, also ein Telefon, bei dem niemand ausgebeutet wird und bei dem so viele Standards wie möglich eingehalten werden sollen.

Die erste Version kam 2013 auf den Markt. Das Fairphone 1 wurde noch nicht selbst designt, sondern war ein Lizenzmodell , bei dem "reverse engineering" betrieben wurde. Die Lieferkette wurde analysiert und bei heiklen Fertigungsschritten versuchte man, fairere Bedingungen zu schaffen.

Schon zu Beginn zeigten sich besonders zwei Dinge: Die Nachfrage nach dem Fairphone war groß, aber mindestens genauso groß war die Kritik: Das Telefon unterscheide sich kaum von einem herkömmlichen Smartphone, nur ein Bruchteil der Rohstoffe stammte letztendlich aus "konfliktfreier" Produktion, und "konfliktfrei" sei keinesfalls mit "fair" gleichzusetzen, waren einige der Kritikpunkte. Drei Jahre später gibt es nur kleine Änderungen.

Fairphone

Konfliktfrei vs. Fair

Die Krux liegt weiterhin bei den Metallen, die in einem solchen Smartphone stecken. Mehr als 30 Metalle und Mineralien werden für ein Smartphone benötigt und diese stammen nicht selten aus Regionen, in denen Konflikte herrschen. Zum Beispiel aus der seit Jahren krisengebeutelten Demokratischen Republik Kongo. Daher fällt oft der Vorwurf, dass der Abbau der notwendigen Materialien nicht der regionalen Wirtschaft hilft, sondern Milizen in Konfliktregionen finanziert.

Das Fairphone 2 zwei kann bereits auf der Herstellerseite vorbestellt werden.

Geliefert wird

ab Jänner 2016.

Wie bereits bei der ersten Version versucht Fairphone nun erneut, bei den Metallen einen anderen Kurs als die Big-Player-Konkurrenz einzuschlagen. Bei Apple, Samsung und Co. herrscht in diesem Bereich nämlich alles andere als Transparenz.

"Wir haben uns auf die wichtigsten Metalle konzentriert: Zinn, Tantal, Gold und Wolfram. Beim ersten Fairphone waren es nur zwei Metalle. Jetzt versuchen wir auch bei Gold und Wolfram 'konfliktfreies' Material zu verwenden", sagt Bas van Abel, CEO von Fairphone im Gespräch mit FM4. Beim Gold für die Leiterplatten arbeite man daran "fair trade"- und "fair mined"-Gold zu verwenden. Hinter der Produktion der Leiterplatten steht ein österreichischer Zulieferer, der in China produzieren lässt.

Van Abel verteidigt die internationale Arbeitsteilung: "Produktion findet eben in China statt und im Kongo gibt es eben gewisse Rohstoffe und die Minen. Das sind einfach die Länder wo die jeweilige Industrie tätig ist." Es sei falsch zu glauben, "dass es irgendwelche Probleme löst, wenn man sagt, dass man dort nicht mehr produziert", so van Abel.

Die Macher von Fairphone wissen, dass "konfliktfrei" wenig über Fairness und Arbeitsbedingungen aussagt. Van Abel möchte auch auf diesem Gebiet weitere Verbesserungen durchsetzen. "In der Endfertigung", erklärt der CEO "haben wir einen Sozialfonds und zahlen Mitarbeitern Prämien in Form von höherem Gehalt oder Sozialleistungen aus." Außerdem hat Fairphone bereits beim ersten Modell angekündigt, Recyclingprojekte zu unterstützen. In Ghana wurde dieses Versprechen nun eingelöst: Fairphone lässt gewisse Komponenten alter Mobiltelefone ausbauen und recyceln.

Fairphone

Fair zerlegbar

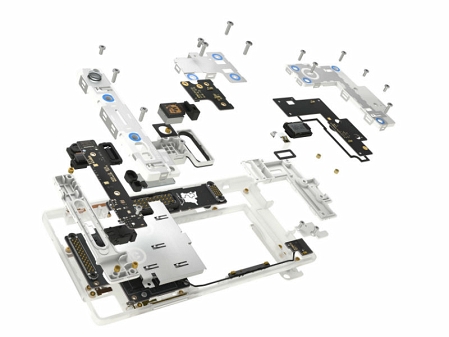

Es gibt einen Punkt, bei dem das Fairphone seinem Namen gerecht wird. Das Smartphone ist modular aufgebaut. Sprich: Es kann vom Endbenutzer in seine Einzelteile zerlegt werden, um Reparaturen vorzunehmen.

Dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Telefons, was CEO van Abel auch wichtig ist: "Eine doppelte Lebensdauer bedeutet einerseits, dass weniger Smartphones hergestellt werden müssen. Andererseits zeigt es den Kunden auch, was in einem solchen Gerät steckt." Der Kunde stelle so eine ganz andere Verbindung zum Produkt her und schätze es mehr. In Zeiten von geplanter Obsoleszenz und kompliziert verbauter Hardware mit Sollbruchstellen ist das tatsächlich "fair".

Der Preis von etwas mehr als 500 Euro ist zwar in Anbetracht der Bemühungen hinter dem Projekt gerechtfertigt. Zahlungsschwächere Konsumenten werden höchstwahrscheinlich weiterhin auf billigere und "unfairere" Produkte zurückgreifen. Van Abel merkt jedoch an, dass das Smartphone bei einigen Netzbetreibern mit Tarifen günstiger verfügbar sein wird. Somit bleibt das Fairphone 2, anders als sein Vorgänger, vielleicht doch nicht nur ein Nischenprodukt für bewusstere Konsumenten.