Erstellt am: 20. 10. 2015 - 13:22 Uhr

"I'm the fucking poster girl for feminism"

Zugegeben, das erste, was ich rund um „Reckless“, die Memoiren der Chrissie Hynde, bewusst wahrgenommen hatte, war die Kontroverse: In einem Interview mit der Sunday Times (Paywall) habe sie gesagt, Frauen, die in der Unterwäsche auf die Straße laufen, seien selber schuld, wenn ihnen was zustößt. Oder so ähnlich. Die Weitergabe der Weitergabe eben.

Nicht dass uns das heutzutage dran hindert, noch ein bisschen Eigensenf beizumischen.

Die Frontfrau der Pretenders, ein Relikt aus einer anderen Welt, war beim Victim-Blaming ertappt worden, und dazu kursierte in den tiefer gehenden Blogs noch ein Ausschnitt aus ihrem Buch: Die Stelle, wo sie beschreibt, wie sie in den 1970ern in den USA von einer Biker-Gang sexuell missbraucht wurde, und dann trocken feststellt, dass sie selbst die Verantwortung dafür übernimmt.

Es dauerte nicht lang, bis auf meiner Timeline jenes Bild aus der „Sex“-Boutique von Vivienne Westwood und Malcolm McLaren aus dem Jahre 1975 auftauchte, wo Chrissie Hynde neben der legendären Jordan und Westwood selbst den nackten Hintern der Kamera entgegenstreckt. Ein Beweis ihrer Heuchlerei, wie ein vorgeblich feministisch bewegter Twitterant auf meiner Timeline meinte.

So schnell kann's gehen, und das Blaming für Victim Blaming wird unversehens selbst zum Victim Blaming.

Man muss vorsichtig sein beim Bewerten von Büchern, die man nicht ganz gelesen hat, dachte ich mir.

Und noch vorsichtiger darin, anderen Leuten vorzuschreiben, wie sie zu sexuellem Missbrauch stehen, den sie selbst erlitten haben. Zum Beispiel, wenn sie es vorziehen, sich selbst nicht als Opfer zu sehen. Eigentlich eine Sache des Anstands.

Vor allem aber erinnerte die beschriebene Episode natürlich an „Tattooed Love Boys“, einen Song aus dem ersten Pretenders-Album aus dem Jahr 1980, in dem genau so eine Geschichte schockierend graphisch geschildert wird, ehe Hynde in der letzten Strophe gewalttätige Rache übt und den tätowierten Loveboy reif für den Schönheitschirurgen macht.

In keinem der aufgeregten Blogs zu dem Thema hatte ich eine Referenz auf diesen Song gelesen, was den Schluss nahelegte, dass diese Leute nicht wahnsinnig viel von Hyndes Werk wussten oder wissen wollten. Auch keine gute Voraussetzung.

Ich ließ diese Dinge also kommentarlos vorbei ziehen (auch eine Möglichkeit manchmal) und dachte nicht mehr dran, bis das Angebot kam, Chrissie Hynde für ein deutsches Magazin zu interviewen. Schließlich soll „Reckless“ demnächst in der deutschen Übersetzung erscheinen.

Ich sagte natürlich zu, kaufte das Buch und konnte es prompt nicht mehr weglegen: Von den üblicherweise eher trägen Passagen über Eltern und Kindheit – in diesem Fall eine wirklich spannende Geschichte über die Reifenindustrie-Hauptstadt Akron, Ohio, und die Zerstörung ihres urbanen Kerns in den 1960ern durch den Vormarsch der Stadtautobahnen – bis zum schnellen Ruhm der Pretenders, der im frühen Drogentod von Gitarrist James Honeyman Scott (1982) und Bassist Pete Farndon (1983) seine ernüchternde Konsequenz fand.

Dazwischen liegen unter anderem die Drogenabenteuer des implodierenden Hippie-Zeitalters, inklusive eines Augenzeugenberichts von den Kent State Shootings im Jahr 1970, Hyndes Emigration ins gelobte Land des Pop Großbritannien gegen Mitte der Siebziger, ihre vorübergehende Anti-Karriere als Kritikerin beim NME und ihre intime Innenansicht der sich damals gerade formierenden Londoner Punk-Szene.

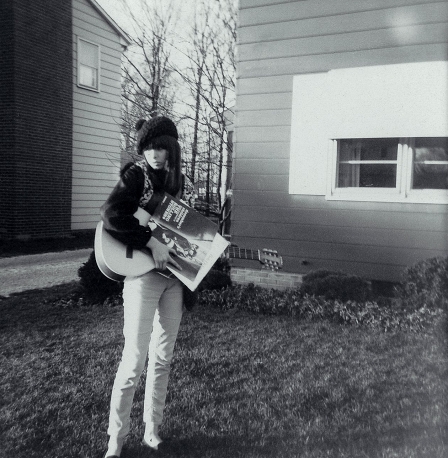

Chrissie Hynde

Ein insofern besonders interessanter Aspekt, als ich neulich die Erzählung derselben Geschichte aus anderer Perspektive im Buch „Clothes Clothes Clothes. Music Music Music. Boys Boys Boys.“ von Viv Albertine von den Slits gelesen und selbige dazu interviewt hatte - mit einigen sich überschneidenden Neben- und Hauptdarsteller_innen von Westwood und McLaren via Thunders, Vicious, Rotten, Jones, Strummer und Jones bis zu den Erinnerungen der Autorinnen an einander.

(Keine der beiden hat übrigens das Buch der jeweils anderen gelesen, Hynde hat bei Albertine nur reingeschaut, Albertine war bei Hyndes Buchpräsentation, liest aber aus Prinzip nichts, wo sie selber drin vorkommt.)

Hynde lobt in ihrem Buch die Slits, aber als spätere absolutistische Leaderin einer Männer-Band ist ihre Sicht auf die Rolle von Frauen in der damaligen Musikszene eine grundlegend andere.

Ihr Zugang war eben nicht der Versuch, eine von allen männlichen Stereotypen und Gesten losgelöste, weibliche Version der Gitarrenband zu entwickeln, sondern die Vision einer Rockmusik, in der Hautfarben und Genitalien der Mitwirkenden grundsätzlich keine Rolle spielten – die Suche nach dem “colorless island“, das Charlie Mingus 1971 in seinen Memoiren Beneath the Underdog, einem für Hynde offenbar prägenden Buch, beschrieben hatte.

Dementsprechend anders auch ihre Erfahrungen innerhalb der musizierenden Männerwelt (interessant übrigens, dass sie als gänzlich Unbekannte ein Angebot von T-Rex-Manager Tony Seconda ausschlug, eine Solokarriere zu machen, weil sie darauf bestand, ihre eigene Band zu haben).

Random House

Entlang des Wegs kam ich natürlich auch an der umstrittenen Passage vorbei, und um jetzt selbst nicht genauso gefährlich zu verkürzen wie so viele andere zuvor, will ich es einmal dabei belassen zu sagen:

Eine einfache Geschichte ist das nicht, der Standpunkt der Autorin ist im Kontext nachvollziehbar und entschuldigt die Täter nicht.

An dem Tag, als ich Chrissie Hynde schließlich in ihrer Wahlheimatstadt London traf, hatte NPR ein Interview mit ihr ausgestrahlt, das Berichten zufolge in einem Wutausbruch der Interviewten geendet hatte.

Ich war also auf Schwieriges gefasst, und ja, der Anfang des Gesprächs war auch ein bisschen ein Spielchen – mit mir in der Rolle des mutmaßlichen professionellen Arschlochs/Würstchens, das sich erst als was anderes, erduldbar Besseres erweisen muss.

Aber wie so oft zeigte sich, dass alles gut wird, sobald eine Autorin merkt, dass man das Buch, über das man spricht, gelesen hat und man ihr ungefähr so viel Respekt entgegen bringt wie Leuten, mit denen man ohne Aufnahmegerät dazwischen konversiert.

Als ich gegen Schluss eines einstündigen Gesprächs auch noch auf die obige Kontroverse zu sprechen kam, schleuderte mir die vorgebliche Nicht-Feministin und Frauenverräterin schließlich ein herzhaftes „I'm the fucking poster girl for feminism!“ ins Mikro.

Kein schlechter Moment.

Unbescheiden muss ich also sagen: Dieses Interview war nicht eines der schlechtesten, die in meinen Sendungen je zu hören waren, schon überhaupt zumal untermischt mit der passenden Musik von Johnny Thunders, Mitch Ryder & The Detroit Wheels (ihre wichtigste Band der Jugend), der Kinks (auch ihrer wichtigsten Band der Jugend, sie sollte ja später Ray Davies fast heiraten, ein Kind hatte sie jedenfalls mit ihm), der Stooges (schon überhaupt ihre wichtigste Band der Jugend), der Castaways, der Slits, nicht zu vergessen der frühen Pretenders (wie vielen Leuten ist eigentlich bewusst, dass Johnny Marr sich seinen Stil eins zu eins von Honeyman Scott borgte?).

So oder so ist das alles bis Ende der Woche hier anzuhören. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht mitteilen hier.