Erstellt am: 19. 9. 2015 - 11:46 Uhr

Wie fair soll's sein?

WearFair,

18. bis 20. September, Tabakfabrik, Linz

"Wer kann noch löten?“, fragt Stefan Schridde und damit bringt der deutsche Betriebswirt, Ex-Manager und Coach das Stichwort Nachhaltigkeit auf einen neuralgischen Punkt. Über die Hälfte im Publikum zeigt auf. Ja, die können alle löten. "Das ist Linz!", kommentiert Lukas Tagwerker, der die Podiumsdiskussionen am Freitag moderiert. Die WearFair in Linz ist nach eigenen Angaben hierzulande die größte Messe für fairen, ökologischen und nicht zuletzt nachhaltigen Lifestyle.

Stefan Schridde ist einer der Gäste der WearFair. Er hat die bürgerschaftliche Verbraucherschutzorganisation "Murks? Nein Danke!" gegründet. Und seit er das gleichnamige Buch geschrieben hat, war er auf ungezählten Veranstaltungen. Doch die WearFair beeindruckt ihn. "So groß, so viele unterschiedliche Angebote! Da sehen wir: Wir sind eine werdende Kreislaufgesellschaft. Es gibt hier so viele junge UnternehmerInnen, die anders produzieren", sagt Schridde.

Radio FM4

Was ist denn ein Murks?

Ein Murks ist etwas, das derart gebaut ist, dass es schnell kaputt gehen und zu Müll werden muss und man es nicht mehr als Rohstoff für etwas Anderes benutzen kann. "Wenn Produkte ins Regal gestellt werden, die unter sonst gleichen Kosten viel besser sein könnten, dann ist das Murks!", sagt Stefan Schridde. Es gibt den Begriff der geplanten Obsoleszenz. "Das fängt bei der Schuhsohle an, geht über die Textilien, die wir tragen, wo vorzeitig Risse und Löcher hineinkommen. Wir finden es bei Möbeln, wo sich der Bezug schneller abschubbert. Wir sehen das bei Elektroprodukten, in die nachweislich Zähler und unterdimensionierte Bauteile eingebaut wurden. Mittlerweile kriege ich schon Meldungen zu geplanter Obsoleszenz aus dem gewerblichen Bereich, wenn die Scheiben der Kupplung von einem Getriebe im Auto bewusst so gebaut werden, dass man seinen 400 Millionen Euro Umsatz nicht verliert", berichtet Schridde, dem es nicht nur ums Geld geht, sondern auch um den drohenden Engpass an Ressourcen. Sand etwa ist heute bereits knapp. Wälder werden illegal abgeholzt, um an den Sand zu kommen.

Schriddes Verein fordert eine Kennzeichnungspflicht. Produkte werden verklebt – das heißt, man kann sie nicht öffnen, um sie zu reparieren. "Ja hallo! Das muss doch draußen draufstehen! Das ist ein Einwegprodukt! Oder wenn in einem Produkt Akkus fest verbaut sind, muss ein Warnzeichen darauf hinweisen." Doch eigentlich müsse man solche Produkte verbieten. Daran arbeite man bei Murks auch schon. Ersatzteile müssten verfügbar sein. Reparaturen würden erschwert, das führt Schridde in seinem Buch aus.

Doch wie realistisch ist das in einer Gesellschaft, die auf Konsum und Wachstum ausgerichtet ist? "Das ist sehr realistisch. Wir hatten das alles ja: Früher war beim Fernseher ein Schaltplan mit drin. Heute nennen wir es Innovation, wenn wir das weglassen. Es gibt eine starke Bewegung von Menschen, die Dinge wieder selber reparieren wollen. Hier müssen von Herstellern geschaffene Barrieren zur Seite geräumt werden", antwortet Stefan Schridde. In einem atemlosen Tempo spricht Schridde von Haltbarkeit. Er handle als motivierter Vater und wolle eines Tages von seinen Enkelkindern einen Kuss auf die Wange bekommen und keinen Kinnhaken. "Ab 30 sollte man wissen, dass Dinge mehr wert sind als Geld."

Auf der WearFair in Linz begegnen BesucherInnen vielfach jenen GründerInnen, die andere Geschäftswege einschlagen. Hier kommen drei Beispiele:

Her mit den Mäusen

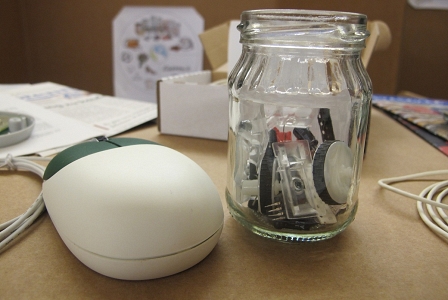

Anthonie Leistner vom Verein Nager IT bekommt für ein kleines Produkt zurecht viel Aufmerksamkeit. Seit 2012 kann Nager IT eine zu zwei Dritteln fair produzierte Computermaus verkaufen. Die Lieferkette ist transparent und die Arbeitsbedingungen gerecht. Wo das nicht möglich ist, produziert Nager IT selbst. Woher die Maus kommt? "Im Moment kommt sie aus Regensburg, dort wird die Leiterplatte gelötet, montiert und dort ist der Versand. Die Gehäuse für die zweite Edition werden in Hannover gespritzt und das Logo kommt aus Berlin", antwortet Leistner.

Radio FM4

Fünfzehn Wochenstunden investiert sie in Nager IT; die Ideenstifterin Susanne arbeitet nach wie vor in ihrem WG-Zimmer für die faire Computermaus. 5000 Stück sind bereits verkauft, Vorbestellungen für die zweite Edition werden derzeit entgegen genommen. "Wir haben so viel mit elektronischen Geräten zu tun, aber denken viel zu wenig darüber nach, wie die hergestellt werden", so Leistner.

Radio FM4

Keine Bretter vor dem Kopf, sondern unter den Füßen

Aus der Not eine Tugend gemacht und sich aus einem alten Snowboard ein Longboard gebaut haben Simone und ihre Freundinnen vor drei Jahren. "Wir haben gemerkt, das ist total weich", erzählt Simone, die nach dem Prinzip "Last Mile" von zuhause in die Arbeit skatet. Sie machten sich an die Produktentwicklung und wurden Gründerinnen. Jetzt werden die "Ruffboards" in Wien handgefertigt; im Team sind ehemalige Haftinsassen. Es ist auch ein Resozialisierungsprojekt. Simone tut sich leicht mit den Kollegen. Jedes Unternehmen könne ruhig ein wenig soziale Verantwortung tragen und es tue gut, etwas Gutes tun zu können.

Radio FM4

Mode und mehr

Nicht zuletzt finden BesucherInnen auf der WearFair sehr, sehr viel Mode. Alle AusstellerInnen teilen die Suche nach Kleidung, die unter möglichst gerechten Bedingungen produziert wurde und Qualität hat. Die BetreiberInnen der einzelnen, meist noch kleinen Labels versuchen, am globalen Markt faire Partner zu finden und mit Fabriken ins Geschäft zu kommen, die möglichst nicht auf einem anderen Kontinent stehen, um Transportwege zu vermeiden. Nicht jeder Einkäufer war schon in der Fabrik, um sich selbst ein Bild des Arbeitsalltags von NäherInnen zu machen. Doch manchmal ist das möglich. Unterwäsche wird in Kroatien genäht, Jeans und Herrenhosen in Portugal und in der Türkei. Die Baumwolle ist bio und fair produziert, das heißt auch die Färbung ist umweltschonend und unterliegt strengen Kriterien, erklärt Gerlinde Huber vom Bio-Stoffgeschäft Kraftstoff mit Nähladen in Wels.

Radio FM4

Long read: "The Myth of the Ethical Shopper" betrachtet das "gute Konsumieren" in Zeiten von Green Washing kritisch.

Biobaumwolle würde sehr viel Wasser in Anspruch nehmen und wäre doch nicht ganz das Ideale für viele Landschaften, äußern kritische Stimmen. "Biobaumwolle erfordert wasserintensiven Anbau, das stimmt. Aber sie hat eine Qualität, die schwer mit anderen Materialien vergleichbar ist. Wenn sie pestizidarm und in Fruchtfolge angebaut wird, bleiben die Nährwerte im Boden", weiß Huber. "Wenn die weitere Kette stimmt, dann steht sie im CO2-Fußabdruck in Relation mit dem wasserintensiven Anbau".

Alpaca Association Austria / Bratschitz

Die Biobaumwolle kommt aus Afrika und aus Indien. Regional bezieht Gerlinde Huber Leinen aus dem Mühlviertel, Cordstoffe aus Deutschland und Wolle aus Tirol. "Alles, was noch regional verfügbar ist, versuche ich, regional zu beziehen". Da kommen auch schon die Alpacas in Österreich ins Spiel. Aber noch von der Niedlichkeit dieser Tiere zu erzählen, führt jetzt zu weit. Die WearFair in Linz findet noch bis inklusive morgen Sonntag in der Tabakfabrik statt.