Erstellt am: 20. 5. 2015 - 19:10 Uhr

Das Match um das "Internet der Dinge"

Ab kommenden Montag steht Wien vier Tage lang im Zentrum eines Großprojekts der EU-Kommission namens Fi-Ware. Dieses mit 300 Millionen dotierte Forschungs- und Entwicklungsprojekt ist ein wichtiger technischer Baustein für die digitale Agenda der EU-Kommission. Fi-Ware ist ein quelloffenes und flexibles Cloud-System, für das schon eine Reihe normierter Schnittstellen vorliegt, an die beliebige Programme andocken können. Entwickelt wurde diese Cloud vor allem zur Verarbeitung von Daten aus dem "Internet der Dinge": Büro- und Gebäudesteuerungen, Produktionsanlagen, Telemedizin oder "Smart Cities" - vernetzte Städte.

Anfang April trafen die unabhängigen IoT-Entwickler Wiens im Rahmen des "World IoT Day" zu einem Hackathon zusammen. Neben der Software ist auch die Hardware fast aller Komponenten frei und kann deshalb beliebig verbaut werden.

Die eigentlichen Anwendungen für dieses ambitionierte Open-Source-Projekt sollen von kleinen und mittleren europäischen Firmen kommen - an die sich auch der Workshop richtet. Für sie sind 80 Millionen Direktförderung vorgesehen. Die großen Mitspieler des Projekts, Orange, Telefonica und mehrere andere große europäische Telekoms, halten sich dabei nobel im Hintergrund, stellen aber Entwicklungsteams zur Verfügung. Sie rechnen sich gute Chancen aus, den übermächtigen Internetkonzernen aus den USA endlich mit eigenen Services Paroli bieten zu können.

Public Domain

Netzneutralität und Strategie

Die von der Kommission vorangetriebene Abschaffung der Netzneutralität soll den Telekoms nämlich die Möglichkeit verschaffen, vor allem in die Mobilfunknetze einen eigenen Datenkanal einzuziehen. Diese "Managed Services", die nach Aussagen von EU-Kommissar Günther Oettinger etwa 20 Prozent des gesamten mobilen Datenvolumens in Anspruch nehmen sollen, sind für kritische Systeme vorgesehen.

Der Workshop in Wien ist praxisorientiert, neben allgemeinen Cloud-Anwendungen werden auch solche speziell zum Anschluss an die Welt der Dinge demonstriert.

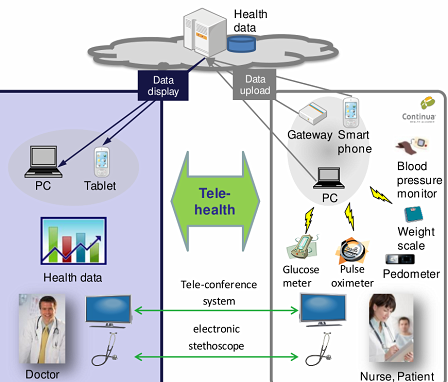

Darunter sind zum Beispiel Anwendungen aus dem engeren Gesundheitsbereich zu verstehen, etwa für Ferndiagnosen bei Pflegebedürftigen über Sensornetze vor Ort oder die Fernsteuerung von medizinischen Geräten. Dazu kommen Not- und Alarmsysteme und Kommunikationssysteme aller Art für Blaulichtorganisationen und behördliche Netze, sowie die steigende Datenflut aus allen möglichen Sensoren in vernetzten Autos. Insgesamt ist das ein riesiger, im Entstehen begriffener Markt, den die Internetkonzerne aus den USA nicht nur im Auge, sondern bereits angegriffen haben.

ITU

Apple, Google, Gegenspieler

Apple und Google dringen - nicht ganz überraschend - über Mobilgeräte in den Markt. Beide haben bereits Cloudplattformen für Systeme zur Haushaltssteuerung in Arbeit, dazu haben sich beide Allianzen von Partnerfirmen zugelegt. Der Launch der Google-Plattform soll noch im Monat Mai erfolgen, in den 18 Monaten davor hatte Google nacheinander sieben Firmen aus dem Bereichen Steuerung, Sensorik und Robotik aufgekauft. Mit den "Google Cars" hatte der Konzern ohnehin schon früh erkennen lassen, wohin die Reise gehen soll.

Die teuerste Akquisition bis jetzt war die 3,2 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Nest, dem US-Marktführer für Fernsteuerung von Thermostat-Systemen. Sie hat eine Übernahmewelle in diesen Marksegementen ausgelöst. Dazu sind die großen Player wie Intel, Microsoft, Samsung und andere eine wachsende, mittlerweile unübersichtliche Zahl an Allianzen und Sub-Partnerschaften eingegangen.

Offene Plattform, Allianzen

Ein offenes System wie Fi-Ware, das aber einheitlichen technischen Standards folgt, sodass sich der Begriff "Ökosystem" dafür eingebürgert hat und das von einer so breiten Allianz entwickelt wird, hat natürlich gute Chance, dem Angriff der US-Konzerne in diesem neuen Markt etwas entgegenzuhalten. So basiert Fi-Ware nicht zufällig auf "Open Stack", einer etablierten Cloud-Plattform, die mit den Amazon Cloud Services kompatibel ist. Dadurch lassen sich auch große Cloudanwendungen von einem System auf das andere migrieren, ohne dass alles von Grund auf neu konfiguriert werden muss.

Public Domain

Ursprünglich wurde "Open Stack" von der US-Cloud-Firma Rackspace zusammen mit der NASA entwickelt. Sehr bald stießen mit Intel, IBM, Oracle oder Red Hat die Branchengrößen dazu, als letzter großer Beitritt ist der von SAP 2014 zu vermelden. IBM und SAP sind auch bei Fi-Ware mit von der Partie, beides ist nicht wirklich überraschend. SAP als Weltmarktführer in Unternehmenssoftware hat logischerweise großes Interesse, in Zukunft auch die Maschinensteuerung zu übernehmen. IBM wiederum hat in keiner Allianz etwas zu gewinnen, der Apple oder Google angehören, denn beide Internetfirmen konkurrieren mit den Angeboten von IBM im Cloudbereich.

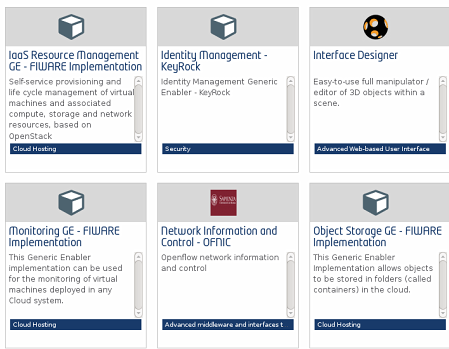

Der bisher vorliegende Katalog der Fi-Ware-Anwendungen sowie der Eventkalender

Die zwei Konzerne aus der Softwarewelt zeigen beim Fi-Ware Projekt ähnliche Zurückhaltung wie die großen Telekoms. Während die Webauftritte solcher Allianzen normalerweise mit Markenzeichen vollgepflastert sind, findet sich auf den verschiedenen Fi-Ware-Sites kaum ein Firmenlogo. Die großen Player sind zum Teil nur anhand der E-Mailadressen jener für Fi-Ware abgestellter Mitarbeiter zu erkennen, die für ein Projektmodul verantwortlich sind.

Wie die Fi-Ware-Cloud tickt

In "Cloudspeak"-Fachjargon ausgedrückt, besteht Fi-Ware aus einem vollständigen Stack für "Infrastructure as a Service", also virtuelle Maschinen und Speicherungsaufgaben. Dazu kommt "Software as a Service", eine Toolsammlung zum Bau von User-Interfaces, für 3D-Rendering und Augemented Reality, Benutzerverwaltung, Monitoring der virtuellen Maschinen usw.

Public Domain

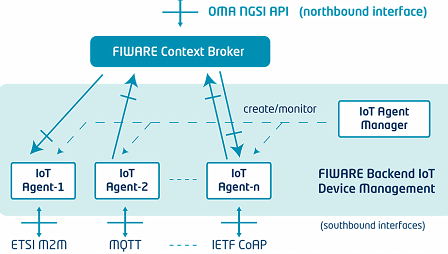

Dieses Software-Ökosystem besteht neben diesen erwähnten Services vor allem aus Schnittstellen und Verbindungsstücken, sogenannten "Middleware"-Anwendungen, die es ermöglichen, technisch nicht direkt kompatible Protokolle und Anwendungen zu verbinden. Ein solches ist z.B. das Modul "IoT Context Broker", über das sich sich Sensornetze ablesen und steuern lassen. Für die Kommunikation auf den letzten Metern stehen unter Fi-Ware dann mehrere, gängige Protokolle zur Verfügung. So beherrscht der "IoT Context Broker" ganz unterschiedliche Protokolle wie COAP oder ETSI M2M.

Im ETSI werden nicht nur die IoT-Standards für die Telekoms entwickelt, auch Schnittstellen zur Überwachung des IoT-Verkehrs nach Muster der Telefonie sind bereits angekündigt, weil das Paradigma der Überwachung für alle Telekom-Daten gilt.

Netzneutralität, GSM-Protokolle

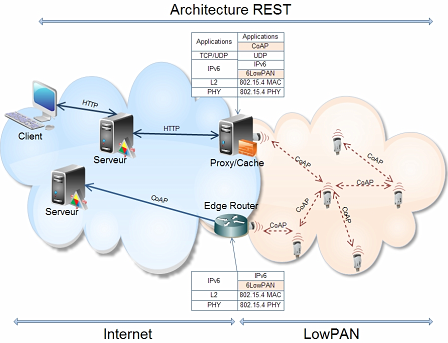

COAP stammt vom Internetstandardgremium IETF und ist mit HTTP kompatibel. Dadurch können die von den Sensoren gelieferten Werte direkt im Browser dargestellt werden. ETSI M2M ist wiederum ein völlig anderes Protokoll aus der Welt der Telekoms, das im European Telecom Standards Institute enwtickelt wird. Es gehört zur Protokollwelt der GSM-Familie und ist auf die Verarbeitung jener Daten zugeschnitten, die in Zukunft über die "Managed Services"-Kanäle der Mobilfunknetze daherkommen werden. Anders ausgedrückt ist dieser Kanal identisch mit der vielzitierten "Überholspur auf der Datenautobahn", welche die Telekoms ursprünglich - und gegen Aufpreis - auch für breitbandige Unterhaltungsdienste wie Videostreaming widmen wollten.

CC

Das Fi-Ware-Framework kann also auf einem länderübergreifenden Cloud-Verbund, der an ein Telekomnetz andockt, ebenso laufen, wie auf einer angemieten Mini-Cloud in einem lokalen Rechenzentrum für den Bedarf weit kleinerer Firmen. Das COAP-Protokoll wiederum wird von den unabhängigen Communities der IoT-Entwickler - Kleinfirmen, Akademia, und "Maker" genannte Hacker - rund um die Welt benutzt. Mit den gängigen Raspberry Pi als Mini-Server, Arduino-Microntrollern als Schaltelementen und einer schnell wachsenden Zahl von Sensoren lässt sich ein Netz zur Basissteuerung eines Haushalts zusammenstricken, das weniger als ein iPhone kostet.

Vorläufiges Fazit, Ausblick

Parallel zur Veranstaltung in Wien steigt ein zweitägiger, mit Preisen von insgesamt 20.000 Euro dotierter Hackathon des Fi-Ware-Projekts in Nizza zum Thema "Smart Citizens in Smart Cities". Allein im Mai fand ein Dutzend mehrtägiger Veranstaltungen dieses Kommissionsprojekt quer durch Europa statt, einige davon waren weniger der technischen Entwicklung als vielmehr Finanzierungsrunden für Start-Ups, denn Fi-Ware ist zugleich eine Art Inkubatorprojekt für neue europäische Unternehmen.

Wіe es im IoT-Bereich weiter geht, ist angesichts der Vielzahl möglicher Anwendungen und der unübersichtlichen Zahl von Allianzen außerhalb von Europa derzeit nicht einmal ungefähr zu extrapolieren. Fest steht bis jetzt nur, vom Volumen her ist es die größte Förderaktion für freie Software in Europa seit es freie Software gibt.