Erstellt am: 9. 4. 2015 - 18:55 Uhr

Wien als Hotspot für das "Internet der Dinge"

Rund um die Welt stand der Donnerstag im Zeichen des "Internets der Dinge" (IoT), so auch an der FH Technikum in Wien. Wie die IoT-Veranstaltung am Technikum wurden die Events von Forschern, Entwicklern und kleinen IoT-Unternehmen selbst organisiert. Auch wenn Internetkonzerne wie Google oder Apple, Іndustrie und Telekoms in diesen neuen Markt drängen, so fallen die Vernetzung und Steuerung von Wohnhäusern, Büros oder auch Produktionsanlagen keineswegs automatisch in die Domäne von Großkonzernen.

Der technische Rahmen für das Internet der Dinge ist nämlich so eingeschränkt, dass sich von der Hardware bis zu den Protokollen professionelle Industrieanwendungen von Bastelprojekten technisch nicht unterscheiden. Wie schon die Entwicklung im Cloud-Computіng gezeigt hat - dort regiert Linux als Betriebssystem - sind im Zeitalter immer umfassenderer Vernetzung freie "Open Source"-Anwendungen kommerziellen Softwarelösungen in jedem neuen Wachtumssektor überlegen. Dazu kommt im Fall von IoT, dass neben freier Software und offenen Protokollen auch die nötigte Hardware bereits seit Jahren und obendrein billig zur Verfügung steht.

Patentfreie Hardware

Im European Telecom Standards Institute werden hingegen IoT-Standards entwickelt, die darauf hinauslaufen, dass in möglichst vielen Komponenten SIM-Cards verbaut werden müssen.

Zur Software, deren Quellcode offen liegt, komme grundsätzlich nur freie Hardware zum Einsatz, sagte Harald Pichler, Vorstand des Forschungsvereins IoT Vienna, zu ORF.at. "Nur mit patentfreien Produkten ist es möglich, weltweit sehr schnell Projekte aufzuziehen. Und nur mit offenen Quellcodes lassen sich diese Projekte auch beliebig erweitern und modifizieren", so Pichler weiter. Damit eröffneten sich auch für kleine Unternehmen große Chancen im Internet der Dinge, denn in diesem neuen Wachstumssektor würden die Karten völlig neu gemischt.

CC - Harald Pichler

Für Cloud-Anwendungen, um die Datenmengen größerer IoT-Installationen etwa aus der Industrieproduktion zu verarbeiten, brauche es weder zwingend Services von Apple, Google oder Firmen aus dem Telekombereich, denn Cloud-Services seien mittlerweile überall billig zu haben, sagte Pichler: "Weiters braucht es dank des Internets auch nur wenig Kapital, um als Firma weltweit aufzutreten. Was wir als IoT Vienna hier dazu beitragen, ist, existierende Technologien zu modifizieren, aufzubereiten und offen zugänglich zu machen. Selbst erfunden haben wir das Wenigste davon."

Armseligkeit als IoT-Prinzip

Charakteristisch für das Internet der Dinge ist, dass für die gesamte Hardware an der Peripherie - Sensoren, Steuerung und Funk - völlig andere Gesetze gelten, als etwa in Rechenzentren herrschen, wo nur Rechenleistung und Speichergröße zählen. Bei der Steuerung von Sensornetzen aber geht es in erster Linie eben nicht um Leistung, sondern um extrem stromsparende Anwendungen, die aber ausreichen, um die nötigen Daten von winzigen Sensoren über Funk abzurufen, zu verarbeiten und weiterzuleiten.

Wie die Vielfalt der Vortragsthemen zeigt, ist die Entwicklung von IoT-Anwendungen in Österreich bereits in ein Stadium der Frühreife eingetreten. Das Gros der Vorträge behandelt nämlich bereits umgesetzte Projekte.

Sensoren befinden sich ja in der Regel dort, wo es keine Stromversorgung gibt und daher verfügen sie gerade einmal über Speicher- und Rechenkapazitäten von 16 KB RAM und 128 KB Flash (sic!). Im Internet der Dinge regiert primär das Armseligkeitsprinzip, bei mächtigen Industrienanwendungen mit tausenden Sensoren ist das an der Peripherie genauso wie bei einem privaten Bastelprojekt.

CC IoT Vienna

Linux für Arme

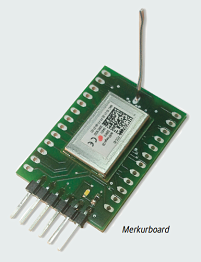

Die paar KB Flash und noch viel weniger KB RAM befinden sich auf der sogenannten "Merkur Card", das ist eine der wenigen Komponenten, die IoT Vienna selbst entwickeln und fertigen lassen musste. Dieses steckbare Kärtchen für den Funkverkehr lässt sich sowohl mit beliebigen Sensoren, als auch mit etwas rechenstärkeren Schalt- und Datensammelgeräten kombinieren. Für den Funkverkehr kommt eine Art WLAN für Arme zum Einsatz (siehe unten), die hauptsächlichen Elemente sind die seit Jahren in der "Maker"-Szene enorm beliebten, einfach programmierbaren Arduino Boards oder ähnliche Microcontroller, die unter dem Contiki-Betriebssystem laufen.

Neben den Arduinos läuft das IoT-Betriebssystem Contiki auch auf mehr als einem Dutzend anderer Mikrokontroller-Boards.

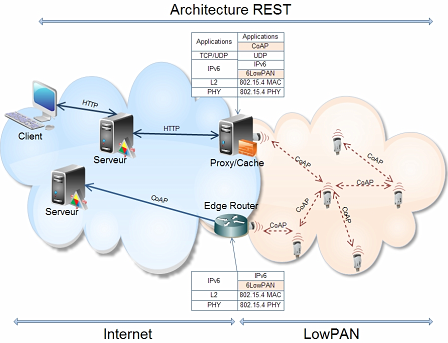

Das winzige Betriebssystem Contiki ist sozusagen das Linux für die vernetzte Dingewelt, die wegen der kümmerlichen Rechenleistungen ihrer Komponenten mit Linux, herkömmlichem WLAN (IEEE Norm 802.11) ebensowenig zurechtkommt, wie mit dem mächtigen TCP/IP-Basisprotokolls des Internets. Die Merkur Card ist deswegen für ein schlankeres Funkprotokoll ausgelegt (802. 15.4), weil TCP/IP wegen seines Datenvolumens eben keinen Zugang zur Welt der Dinge hat. Dabei handelt es sich um ein extrem abgeschlankes Protokoll namens 6LowPAN, das aber zu TCP/IP kompatibel ist. Auf der Anwendungsebene darüber wird im Reich der Sensoren auch nicht mit "HTTP" sondern mit dem dazu kompatiblen, ebenso schlanken CoAP-Protokoll kommuniziert.

CC

Mikrosekundenschlaf

Die Merkur Card hat also dieselbe Funktion wie früher WLAN-Karten und benutzt auch dasselbe Frequenzband im WLAN-Bereich bei 2,4 GHz, kann aber auch auf allen für Industrie, Forschung und gewidmeten Bändern funken (ISM 400 MHZ, 868 MHZ etc). Das Kärtchen sei ein wahrer Stromsparmeister, sagte Pichler zu ORF.at, mit zwei herkömmlichen 1,5-Volt-Batterien schaffe es bis zu 17 Monate im Vollbetrieb. Der Trick dabei ist, dass die Karte nur viermal fünf Mikrosekunden pro Sekunde aktiv ist und den großen Rest jeder Sekunde, nämlich 999.980 Mikrosekunden verschläft.

Mit diesem armseligen Rechenszenario werden jedoch direkte Zugriffe über PC und Browser auf die einzelnen Sensoren möglich, wenn der Browser über das CoAP-Plugin verfügt. Über Mikrokontroller an der Peripherie und einen Server oder Edge-Router lässt sich das ganze Set-Up auch noch steuern.

CC

Der beliebte Raspberry PI

Bei kleineren Anwendungen ist dieser Server einer der beliebten "Raspberry PI"-Minicomputer, der gerade groß genug ist, dass darauf ein schlankes Linux läuft. Der "Edge Router" in der Grafik, die nur eіnes von vielen möglichen Beispielen für ein einfaches IoT-Netzwerk zeigt, ist ein gewöhnlicher WLAN-Router, der über ein zusätzliches Funkmodul nach IEEE 802.15.4 für IoT verfügt. Dieselbe Funktion lässt sich mit einem Raspberry PI mit aufgesteckter Merkur Card oder einem USB-Funkstick umsetzen.

Das Akronym 6LoWPAN steht für "IPv6 over Low power Wireless Personal Area Network" vermittelt bereits einen Eindruck von Armseligkeit, das "Constrained Application Protocol" CoAP darüber ist schon vom Namen her "beschränkt".

Auch bei den Sensoren zeigt sich nach dem Boom der Smartphones, die mit Sensoren mittlerweile überreichlich ausgestattet sind, bereits eine fortgeschrittene Entwicklung, die sich in massenhafter Verfügbarkeit, großer Vielfalt und niedrigen Preisen manifestiert. "Auch hier verwenden wir patentfreie Hardware, wie sie etwa Seeedstudio anbietet", sagt Pichler, "inzwischen hat man eine richtige gute Auswahl auch zu erschwinglichen Preisen."

CC

Patentfreie Sensoren

Die kleinen Komponenten aus denen sich ein Internet der Dinge selbst zusammenstecken lässt und die große Vielfalt der Sensoren.

Von Co2-Sensoren, solchen für UV-Strahlung, Doppler-Radar, Wasserdurchlauf oder Stromfluss ist bei Seeedstudio inzwischen alles zwischen drei bis etwa 50 Dollar zu haben, auch die Arduino-Boards und Rasperry PIs kosten je nach Ausstattung rund um dieselbe Höchstmarke. Dabei handelt es sich um Einzelhandelspreise für Hardware zu experimentellen Zwecken. Ist eine funktionierende Probeinstallation damit einmal umgesetzt, lassen sich die Komponenten in größeren Serien weitaus billiger und platzsparender fertigen, wenn sie nicht ohnehin schon über den Großhandel zur Verfügung stehen.

Kluge Köpfe wandern aus

Neben monatlichen Austausch von Wissen stehen heuer noch zahlreiche andere IoT-Veranstaltungen auch in den Bundesländern auf dem Programm.

Die Vielzahl österreichischer Vortragender unter den internationalen Referenten am IoT Day Vienna zeigte, warum Österreich als einer der weltweiten Hotspots für die IoT-Entwicklung gilt. "Es gibt jede Menge kluger Köpfe hier", sagt Pichler "und ebensoviele kleine Unternehmen, die leider kaum jemand kennt." Ebenso sei es hierzulande gar nicht so schlecht um Forschungsgelder bestellt, "die reichen zwar aus, um Prototypen zu erstellen. Leider gibt es im Anschluss dann kein Risikokapital aus Österreich, um aus dem Prototypen eine Produktserie zu erstellen", klagt Pichler. Das habe bis jetzt zu einem Exodus der klugen Köpfe geführt, so Pichler abschließend, nach Berlin, nach London oder überhaupt in die USA.

Dem Internet der Dinge, das von den Sensoren und der gesamten Hardware über die Protokolle bis hin zu den Technikern, die es planen und entwickeln von den Komponenten her bereits fast komplett ist, fehlt hierzulande also nur noch ein einziges Element. Der "Missing Link" fehlt leider genau an jener Stelle, die über den Erfolg entscheidet: Ob nämlich aus einem IoT-Projekt auch ein IoT-Produkt wird, oder ob das Projekt in einem Bastelstadium verbleibt.