Erstellt am: 4. 12. 2014 - 03:29 Uhr

Ian McLagan (1945-2014)

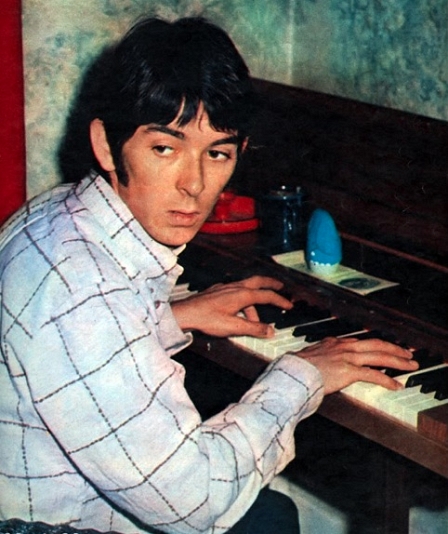

Seien wir ehrlich, Nachrufe, die von Herzen kommen, handeln immer von einem selber. So ist das, wenn einem jemand tatsächlich was bedeutet hat. Dementsprechend bringe ich es nicht übers Herz, hier einfach nur eine Lebensgeschichte von Ian McLagan runterzubeten, diesem Typen, der nach dem Krieg in Hounslow am dezidiert unromantischen Ende West-Londons aufwuchs, sich auf Raten erst eine Hohner-, dann eine echte Hammond-Orgel zulegte und 1965 vom halbkriminellen Impressario Don Arden als Ersatz für den Original-Organisten Jimmy Winston zur ultimativen East End-Pop-Band, den Small Faces geholt wurde.

public domain

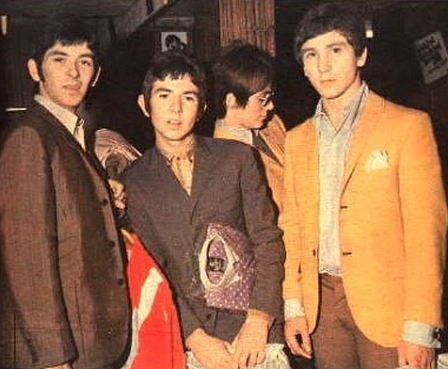

Der von McLagan selbst gern überlieferten Legende zufolge fühlten er, Ronnie Lane, Steve Marriott und Kenney Jones sich vom ersten Moment an, wo sie einander vorgestellt wurden, wie verlorene Brüder, die sich wiedergefunden hatten - sowohl wegen ihrer Körpergröße, die sie in Gesellschaft der aufstrebenden neuen Rockaristokratie wie eine Lausbubenbande aussehen ließ, als auch wegen ihrer gemeinsamen Verwurzelung in der Londoner Mod-Szene, die sich zu jenem Zeitpunkt gerade vom Untergrund- zum Massenphänomen gewandelt hatte.

Die puristische Geschichtsschreibung der Mod-Bewegung betrachtet diese Ära gern als den Anfang vom Ende, als die Konsumindustrie den Geist der Subkultur in einer grellen Flut aus Target-T-Shirts und Plastikmänteln erstickte. Aber die Small Faces hatten sichtlich großen Spaß dabei, ihre Beutezüge in der Boutique Lord John auf der Carnaby Street beim Management anschreiben zu lassen (soviel, wie Arden ihnen an Einnahmen vorenthielt, konnten sie dort gar nicht ausgeben) und zwischen ihren Gigs stoned und kichernd in ihrem gemieteten Haus in Pimlico auf dem Boden herumzukugeln. Don't Burst My Bubble eben.

Ihre Auslegung von Mod war nicht elitär, sondern unverschämter und furchtloser Pop. Sie sangen über ihren Dealer als besten Freund. „He's always there when I need some speed“ (Here Come The Nice). Sie gingen früher als irgendeine andere britische Charts-Band auf Tuchfühlung zum Funk (I Can't Dance With You) und zum Hard Rock (von Tin Soldier bis Song of a Baker), machten dabei aber nicht die geringsten Anstalten, sich selbst ernst zu nehmen.

Ian McLagans fette B3-Orgel, sein quirliges Wurlitzer-Piano und seine flinken Finger am Spinett verliehen ihrem Sound eine groovige Leichtfüßigkeit, die sie von den anderen weißen Rockbands rundherum augenblicklich unterschied.

public domain

Als ich vor einigen Jahren einmal mit Phill Brown, dem Mann, der 1968 ihr Konzeptalbum Ogdens' Nut Gone Flake aufnahm, über die Produktion dieses von der konventionellen Pop-Geschichtsschreibung ewig unterbewerteten psychedelischen Meisterwerks sprach, fragte ich ihn, wie zum Teufel er so scheinbar sinnlose, in ihrer Summe aber essentiell atmosphärische Sound-Effekte wie die Klospülung, das Vogelgezwitscher oder die Kirchenglocken auf bloß vier Spuren untergebracht hatte.

Im Gegensatz zu den Beatles, bei deren Sessions vor jedem Ping Pong-Vorgang (das Bouncen von drei Spuren auf eine Mono-Spur, wodurch wieder drei neue Spuren frei werden) das Ausgangsmaterial aufbewahrt wurde, machten sich die Small Faces rein gar nichts aus dem Freihalten von Hintertüren. Wenn bei einem Mixdown was daneben ging, kleisterte man eben noch was Neues drüber. Verspielte Ideen gab es immer genug.

Die verlorene Unschuld der Band symbolisiert ausgerechnet ihr größter Hit Lazy Sunday: Jene in herzig, cartooneskem Cockney vorgebrachte Geschichte eines Jugendlichen, der zuhause Parties feiern will aber dabei unvermeidlicherweise in Konflikt mit den Nachbarn gerät („they make it very clear, they've got no room for ravers“), brachte ihnen zwar viel Airplay ein, versperrte in der zunehmend snobistischen Rockwelt aber endgültig jede Aussicht auf ernsthafte Credibility. Und nichts war wichtiger für eine Gitarrenband, die die Endsechziger überleben wollte.

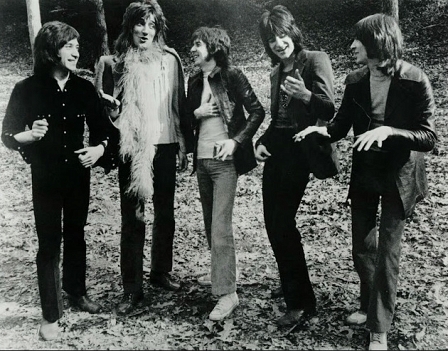

Die Small Faces mussten schließlich zerbröseln, und während Frontman Stevie Marriott sich zu Humble Pie absetzte, taten sich McLagan, Lane und Jones mit dem jungen Gitarristen Ronnie Wood und dem pfauenhaften Blue-Eyed-Soul-Sänger Rod Stewart zusammen.

The Faces, wie sie nun hießen, waren in ihrer Heimat wahre Volkshelden, erreichten aber nie dasselbe internationale Prestige wie die Solokarriere ihres Sängers, obwohl oder vielleicht gerade, weil sie ein mit dem Rockstar-Gehabe der Stones oder Led Zeppelins bewusst kontrastierendes, entschieden proletarisches Image verkörperten.

Bassist Ronnie Lane sang in Debris von seinem verarmten Vater, der am Sonntagmorgen auf dem Flohmarkt im Bombenloch nach Schnäppchen suchte, und Stewart vom Three-Button Hand-Me-Down-Sakko, das über die Generationen seinen Weg zu ihm gefunden hatte. Ian McLagans Klavierspiel stellte dabei nicht selten jene Verbindung von Woods räudiger, Blues-derivierter Slide-Gitarre zurück zur Music Hall-Tradition her, die die Faces zu einer derart spezifisch Londoner Band machte.

public domain

In der zweiten Hälfte der Siebziger tat sich McLagan mit Kim Moon, geb. Kerrigan, der Frau von Keith Moon zusammen. Moon beauftragte einen Gangster, McLagan die Finger brechen zu lassen, aber Pete Townshend zahlte jenem, als er von dem Plan erfuhr, das Doppelte dafür, McLagan in Ruhe zu lassen. Eine nette Geste, die McLagan bis zum Schluss nicht vergaß. Man kann ihm auch nachfühlen, dass er mit Kim schließlich nach Austin, Texas, zog, wo er sich in der örtlichen Szene heimisch machte. Immer ein arbeitender Musiker, aber nie ein richtiger Rockstar. Kim starb 2006 in Texas bei einem Autounfall – ein Schlag, den Ian wohl nie wirklich überwand.

Und damit komm ich zum angedrohten persönlichen Zugang: Man wird schnell ein Zyniker als Musikjournalist, man lernt diese Leute von Seiten kennen, die man besser nicht gesehen hätte, man lernt, dass die, die es geschafft haben, immer schon weniger die interessantesten Musiker_innen als die besten Selbstpromoter_innen waren.

Aber hin und wieder trifft man eben eine Ausnahme wie Ian McLagan und ist für die Dauer eines Interviews mit der Welt versöhnt.

Ich hatte McLagan das erste Mal 1998 als Keyboarder in der Band von Billy Bragg, den Blokes, im Forum in Kentish Town live erlebt. Ich stand oben auf dem Balkon und hatte den charakteristischen weißen Schopf von der Weite erspäht aber nicht ganz glauben können, dass da zwei Welten meiner jugendlichen Pop-Begeisterung so nahtlos ineinander übergingen.

Billy Bragg, der mir als Teenager durch die feindlichen Achtziger geholfen, und Ian McLagan, dessen Musik mir die Flucht in eine idealisierte Vergangenheit ermöglicht hatte, standen da gemeinsam auf derselben Bühne, miteinander musizierend. „Tank Park Salute“, der Tribut Billy Braggs an seinen verstorbenen Vater, getragen von Ian McLagans Klavier, bleibt einer der berührendsten Momente, die ich je erleben durfte. Und natürlich, wie überall wo Ian McLagan auftauchte, sang das Publikum spontan im Chor den Refrain von Itchycoo Park („It's all too beautiful“), sehr zum Ärgernis des kleinen Mannes hinter der großen Orgel.

„Die Sixties waren gar nicht so beautiful“, sagte McLagan, als ich ihn dann Ende 2000 endlich vor einem Auftritt mit seiner Bump Band in der Garderobe des Dingwalls in Camden zum Interview traf. Zu diesem Zeitpunkt hatte er gerade seine Memoiren „All The Rage“ herausgegeben, und ich hatte ihn im Filthy McNasty's gemeinsam mit Greil Marcus aus ihren jeweiligen Büchern lesen gesehen.

Ich muss den Interview-Mitschnitt erst wieder raussuchen (war das noch auf DAT oder schon MiniDisc?), aber ich erinnere mich an seinen übersprudelnden Enthusiasmus, an die neckisch liebevollen Seitenhiebe auf Rod Stewart und die weniger liebevollen auf Manager wie Don Arden und Andrew Loog Oldham, die sich an seinen Bands bereichert hatten, an seine Beschreibungen vom Unterschied zwischen dem Aufnehmen mit den Stones (McLagan spielte unter anderem auf „Miss You“) und den Faces („die Stones waren Tüftler, bei den Faces ging es uns dagegen um den flavour“) und seine Anekdoten vom Touren mit dem undurchdringlichen Bob Dylan.

Ian McLagan schrieb nur wenige Songs (zum Beispiel das wunderbare Up The Wooden Hills To Bedfordshire) und lebte sein Leben lang von Sessions, dementsprechend wurde er auch nie reich. Vielleicht blieb er ja deswegen so sympathisch. Sicher, sein Solo-Projekt, die Bump Band, war nie auch nur annähernd so aufregend wie seine früheren Bands, und es war eine völlig bescheuerte Idee, Jahre nach dem Tod Ronnie Lanes ausgerechnet mit Mick Hucknall als Sänger die Faces zu reformieren, also ging ich da auch nicht hin, aber wen kümmert das jetzt schon? Ian McLagan war bloß 69. Er starb nach einem Schlaganfall, nur einen Tag bevor er mit Nick Lowe auftreten hätte sollen, und es ist schade um ihn, sehr schade.