Erstellt am: 26. 6. 2014 - 13:42 Uhr

Österreich EU-Schlusslicht bei Datenschutzpraxis

Am Mittwoch wurde auf der Konferenz des von der EU geförderten Forschungsprojekts IRISS die Studie "Die Ausübung demokratischer Rechte unter Bedingungen der Überwachung" zum europäischen Datenschutz vorgestellt. Von den zehn europäischen Staaten, in denen die praktische Handhabung des Rechts auf Auskunft über die eigenen Daten untersucht wurde, schneidet Österreich besonders schlecht ab.

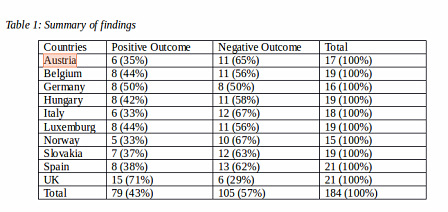

Mit nur etwas mehr als einem Drittel vollständig gesetzeskonform beantworteter Anträge auf Auskunft liegt Österreich noch deutlich unter dem ohnehin schwachen europäischen Schnitt von 44 Prozent. EU-weit ist das der vorletzte Platz knapp vor Italien. Überraschenderweise waren die Anfragen in Großbritannien mit 71 Prozent weitaus am erfolgreichsten, schon weit dahinter liegt Deutschland mit einer Erfolgsrate von etwa der Hälfte.

Aktuell dazu in ORF.at

In Österreich forderten die Journalistenverbände ihre Forderung nach Einführung eines Gesetzes zur Informationsfreiheit. Das in Verfassungsrang stehende Amtsgeheimnis solle abgeschafft werden.

"Dringender Handlungsbedarf"

Angesichts solcher Fehlschläge in der Umsetzung der EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 bestehe "für die Politik dringender Handlungsbedarf - sowohl im Rahmen der EU als auch auf nationaler Ebene", sagte Clive Norris, Professor für Rechtssoziologie an der Universität Sheffield und einer der beiden Autoren der Studie.

Bei Firmen wie Behörden müssten Datenschutzbeauftragte bestimmt werden, um dem Auskunftsrecht für Bürger nachzukommen. Dafür brauche es "geschultes Personal und klar definierte Abläufe", die Datenschutzbehörden müssten dafür mit den nötigen Ressourcen ausgestattet werden und über die nötige rechtliche Basis verfügen, um das Recht auch durchsetzen zu können.

CC IRISS

Ignoranz ohne Sanktionen

Europaweit werden zwar Verstöße gegen den Datenschutz selbst geahndet, Verstöße gegen das Auskunftsrecht haben allerdings mit Ausnahme von Luxemburg nirgendwo rechtliche Folgen. Datenverarbeiter könnten daher Anfragen dauerhaft ignorieren, ohne dass das rechtliche Konsequenzen für ѕie hätte, heißt es dazu in der Studie des IRISS-Projekts. Die seit fast 20 Jahren bestehende EU-Richtlinie wurde quer durch Europa offensichtlich jeweils so in nationales Recht umgesetzt, dass den Bürgern der Union keine Mittel zur Rechtsdurchsetzung zur Verfügung stehen, wenn dieses gesetzlich verbriefte Auskunftsrecht ignoriert wird.

"Das Recht auf Einsichtnahme in die eigenen Daten ist das zentrale Element des europäischen Datenschutzes und das wichtigste der vier Rechtsprinzipien - Zugang, Korrektur, Einspruch und Löschung." Die Ausübung aller anderen Rechte sei ohne das Wissen um die Existenz und den Umfang dieser Daten ja nicht möglich, heißt es einleitend zur Studie, in der von Videoüberwachungsanlagen, Kundenkartensystemen, behördlichen Datenverarbeitungen und Webshops insgesamt 327 Datenverarbeiter europaweit getestet wurden.

Suche nach Videoüberwachern

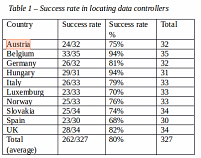

Das Recht, Auskünfte über die eigenen Daten einzuholen, die von Dritten verarbeitet werden, steht und fällt aber schon einmal damit, ob es gelingt, den Datenverarbeiter überhaupt ausfindig zu machen. In Österreich scheiterte ein Viertel der Versuche bereits an diesem Punkt, auch der EU-Schnitt ist mit 20 Prozent Fehlschlägen nicht entscheidend besser. Vor allem Überwachungskameras seien mangelhaft oder gar nicht beschildert, heißt es.

Im Falle Österreichs und dreier anderer Staaten konnte zum Beispiel keine einzige Anlage ausgemacht werden, die auch Kontaktdaten zum Betreiber enthielt. Die meisten der hierzulande untersuchten Kameraüberwachungssysteme waren zwar beschildert, die Hinweise allerdings so gestaltet, dass ihnen lediglich zu entnehmen war, dass hier überwacht werde, allerdings nicht von wem.

CC IRISS

Wo ist mein Video?

Doch auch wenn der Betreiber ermittelt werden konnte, war längst nicht garantiert, dass man damit auch an die gespeicherten Daten kam, gerade im Fall von Anfragen zu Videoaufzeichnungen wurde meist mit kuriosen Antworten reagiert.

Die Palette reichte von "das machen wir grundsätzlich niemals" über "Videomaterial darf nur an die Polizei herausgegeben werden" bis zu "das würde den Datenschutz anderer Personen verletzen". All das sei rechtlich natürlich nicht haltbar, merken die Studienautoren dazu an, ein gewöhnlicher Staatsbürger sei mangels des dafür nötigen "extensiven juristischen Wissens" damit jedoch völlig überfordert.

Schlusslicht Österreich

Auch in den Einzelkategorien dieser Untersuchung zum Umgang behördlicher wie kommerzieller Datenverarbeiter mit einem gesetzlich verbrieften Auskunftsrecht findet sich Österreich jeweils im hinteren Drittel. Der einzige positive Aspekt dabei ist, dass jene österreichischen Behörden und Unternehmen, die letztlich gesetzeskonform geantwortet hatten, auch den geringsten Aufwand für den Antragsteller verursachten. Mit einem Schnitt von 1,3 E-Mails pro erfolgreichem Antrag ist Österreich hier vor allen anderen Staaten. Das lässt auf einen sehr heterogenen Umgang mit dem Datenschutz schließen.

Das IRISS-Projekt steht unter der Leitung von Reinhard Kreissl, Professor am Institut für Kriminal- und Rechtssoziologie. Das Institut für Technikfolgenabschätzung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat an der Studie maßgeblich mitgewirkt.

Besonders bei den Fragen zur Weitergabe der Daten an Dritte hätten sich quer durch Europa ganz besonders viele Datenhalter "widerwillig gezeigt", heißt es in der Studie. Im Schnitt aller zehn untersuchten Staaten wurde mehr als die Hälfte der betreffenden Anträge unvollständig, mit allgemeinen Verweisen oder auch gar nicht beantwortet. In Österreich erfolgten in drei Viertel aller Fälle die Auskünfte über die Datenweitergabe nicht gesetzeskonform, damit landete man noch hinter Spanien (66 %), Italien (63) und Slowakei (61) in Europa auf dem letzten Platz.

Der unbekannte Verarbeitungszweck

Bei den Auskünften zu Art und Zweck der Verarbeitung herrscht offenbar eine noch restrіktivere Praxis. In 71 Prozent der Anfragen blieben die Datenverarbeiter eine Antwort schuldig. Auch hier liegt Österreich mit 78 Prozent Nichtauskünften unter dem Schnitt, dahinter rangieren nur noch Italien (81) sowie die Slowakei, wo man mit derlei Fragen offenbar überhaupt nichts anfangen kann (95). Auch hier handelte es sich oft nicht um mutwillige Verweigerung einer Antwort, vielmehr war das Personal in Firmen und Behörden oft einfach nicht über die Gesetzeslage informiert.

Das resultiert ganz klar aus der Umsetzung der Datenschutzrichtlinie in nationalen Gesetzen. Wie die Studie zeigt, ist dabei ein eindeutiger Trend erkennbar: Das essentielle Recht auf Auskunft über die eigenen Daten wird in der Praxis so gestaltet, dass möglichst gar nicht erst versucht wird, dieses Recht auch in Anspruch zu nehmen, deshalb sind Sanktionen auch gar nicht vorgesehen. Besonders deutlich zeigt sich die Tendenz, ein Recht zwar formal anzuerkennen, seine Durchsetzung aber möglichst zu erschweren, am Beispiel Österreichs.

Kein Datenschutzbeauftragter, keine Bestätigung

In Bremen und Hamburg sowie anderen deutschen Bundesländern existieren Gesetze zur Informationsfreiheit bereits an die zehn Jahre. Auskunftspflichten ѕtaatlicher Stellen gegenüber dem Bürger sind dort zum Teil bereits einklagbar.

Mit 56 Tagen hat Österreich europaweit nicht nur die mithin längste Frist zur Beantwortung von Datenschutzanfragen aufzuweisen, sondern auch zu jenen drei der zehn untersuchten Staaten, in denen es keine gesetzliche Verpflichtung für Datenverarbeiter gibt, einen Datenschutzbeauftragten zu ernennen.

Auch ist Österreich offenbar das einzige Land, in dem grundsätzlich keine Eingangsbestätigungen für Datenschutzanfragen ausgestellt werden. Der Antragsteller werde damit völlig im Unklaren gelassen, ob sein Antrag nun in Bearbeitung sei oder ignoriert werde, merken die Studienautoren dazu an. Ebenso schlecht ist es um den Erfolg von diesbezüglichen Beschwerden bei nationalen Datenschutzbehörden bestellt, auch hier findet sich Österreich weit hinten, Großbritannien hat auch darin die weitaus beste Bilanz aufzuweisen.

Gelebte Praxis in Großbritannien

Der britische "Freedom of Information Act" (Wikipedia)

Ganz offensichtlich ist die Auskunftspflicht des Staats gegenüber dem Bürger in Großbritannien gelebte Praxis, während es anderswo in der EU nicht einmal bekannt ist. Das britische Informationsfreiheitsgesetz, das diese Rechenschaftspflicht des Staates regelt, besteht seit dem Jahr 2000. Die Datenschutzagenden aber werden vom "Beauftragten für Informationsfreiheit" abgewickelt, der pro Jahr 120.000 Anfragen von Bürgern an den Staat zu bearbeiten hat.

In Österreich gibt es hingegen noch immer kein Transparenzgesetz, dafür aber ein Amtsgeheimnis, das in der Verfassung steht. Es bedurfte erst eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), dass die Datenschutzkommission aus dem Bundeskanzleramt gelöst und mit 1. Jänner in eine unabhängige und weisungsfreie Datenschutzbehörde umgewandelt wurde.