Erstellt am: 6. 2. 2014 - 14:48 Uhr

Die Weißen Ritter

Die Idee war nicht einmal auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern kam von der Redaktion der Berliner Zeitung. Aber ehrlich gesagt: Wenn man meinem 11-jährigen Ich gesagt hätte, ich würde es mir dereinst zweimal überlegen, einen Artikel (noch einen Artikel) über die Beatles zu schreiben, dann hätte dieses 11-jährige Ich seinem undankbaren dereinstigen Gegenstück aber ordentlich die Meinung gesagt.

Mit dieser Schelte im Ohr machte das Gegenstück sich also vor zweieinhalb oder drei Wochen an die Sache und schrieb die angefragte Abhandlung über 50 Jahre „British Invasion“, jenes heute fast nicht mehr vorstellbare Phänomen der temporären Übernahme der Pop-Charts der größten Weltmacht der Musikindustrie durch britisches Importgut – irritierenderweise beim Eintreffen der vierköpfigen Vorhut am 7. Februar 1964 von Anchorman Walter Cronkite mit eben diesem doch eher depperten, metaphorisch mangelhaften Titel bedacht (er, der immerhin selbst 20 Jahre davor als junger Kriegsreporter bei Bombardements deutscher Städte mitgeflogen war, sprach im gleichen Satz auch vom „D-Day“, ohne zu erklären, von welchen Pop-Nazis die Beatles sein Land zu befreien gekommen waren).

Nur um die historische Perspektive herzustellen: Die britische Kolonie Kenya hatte gerade nach der blutigen Niederschlagung des Mau Mau-Aufstands die Unabhängigkeit erlangt, der britische Teil von Zimbabwe war noch Southern Rhodesia, Malaysia hatte sich neuerdings erst aus ehemaligen britischen Herrschaftsgebieten zusammengesetzt, und zwischen 1957 und 1961 hatten die Briten im Oman, in Jordanien und Kuwait bewaffnet interveniert.

1963/64 ist das britische Empire also in seinen letzten Zügen, während im Kino der als ewig Durchreisender entschieden postkoloniale Cartoon-Chauvinist James Bond im Auftrag seiner Majestät einen sowjetischen Überfall auf ein Zigeuner-Lager in der Türkei zurückschlägt und zur Belohnung aussuchen darf, welche Frau den Häuptling der Sippe heiraten wird („From Russia With Love“).

Die Landung der Beatles in New York passt zu dieser Zerrissenheit zwischen alter und neuer Welt. Einerseits ist sie ein großer Schritt in Richtung kultureller Globalisierung, andererseits in ihrer avancierten Düsenzeitalter-Mechanik auch analoge Prä-Historie; eine Geschichte aus einer Zeit, als zur interkontinentalen Verbreitung von Popmusik Platten, Tonbänder und schließlich vier junge Männer in Maßanzügen mit Gitarrenkoffern im Gepäck physisch über den Atlantik fliegen mussten.

Und das fand ich dann eben doch interessant genug für meinen Artikel.

1) Der Mythos der Weißen Ritter, die kamen, den Blues zu retten

Abgesehen davon erspähte ich die Gelegenheit, endlich loszuwerden, was ich sonst immer dem Fernseher entgegen brülle, wenn der Sender BBC4 eine seiner grundsätzlich eh herrlichen Pop-History-Dokus spielt. Als Fugenkitt zur Assemblage des großartigen Archivmaterials fungieren in diesem Format nämlich selbstgefällige Soundbites von Musiker_innen und Chronist_innen. Eine derer unermüdlichst widergekäuten Plattitüden ist die heroische Sage vom Kreuzzug der weißen Ritter Albions – diesmal in Richtung Sonnenuntergang –, die mit ihrem britischen Sinn für das Gute und Rechte die musikalische Bigotterie Amerikas tilgen.

Das ist natürlich völliger Unfug und wollte von einem sendungsbewussten Selbstüberschätzer an einem Schreibtisch in Canterbury umfassend widerlegt werden.

Wie abzusehen, verzettelte ich mich dabei hoffnungslos in Details und kam vom Hundertsten ins Tausendste, selbst noch in meinem eine Stunde nach Deadline an die Zeitung geschickten, knapp an den Rand zur Unlesbarkeit komprimierten Destillat. Als die zweite, überarbeitete Version dann am Dienstag vor zwei Wochen erschien, kam obiger Grundgedanke dank des Redakteurs wohlwollender Hand trotzdem schön zur Geltung – samt Beweisgegenständen wie...

...den Byrds (der zwölfsaitige Rickenbacker-Sound, den sie sich von den Beatles borgten, kam nicht aus Liverpool, sondern aus einer innovativen Gitarrenfabrik in Kalifornien)

...Buffalo Springfield (der Song „Mr Soul“ von Neil Youngs Band kopierte in seinem „Satisfaction“-Zitat genau genommen nicht den britischen Sound der Stones, sondern jenen des state-of-the-art RCA-Studio in Hollywood samt Haus-Arrangeur Jack Nitzsche, in das Stones-Manager und Phil Spector-Fan Andrew Loog Oldham seine Band geschickt hatte).

Ich lade also ein, diesem Link zu meinem Artikel zu folgen, bevor ich hier den Luxus der Bloggerei nützend ein paar zurecht aus dem Redigat gekippte Thesen ausbreite, um die es mir dann doch leid getan hat.

Als weiteres Musikbeispiel hätte da etwa noch ein Verweis auf Alex Chiltons Proto-Soul-Pop-Band The Box Tops dazu gehört, gegründet als die Devilles im Jahr 1963, also noch vor Ankunft der Beatles: ein Haufen weißer, von der örtlichen Soul-Szene rund um die Stax Studios begeisterter Teenager aus Memphis.

Wie ich gerade merke, habe ich in meinem Nachruf auf Chilton vor 1420 Tagen schon einmal versucht, anhand der Box Tops das alles andere als eindeutige Import-Export-Verhältnis zwischen Britannien und den USA in den Sechzigern zu beschreiben.

Dem wäre hinzuzufügen, dass Schlüsselsongs dieser Band wie „Cry Like A Baby“ oder „Soul Deep“ aus der Feder des Soul-Sängers, Produzenten und Sessionmusikers Dan Penn stammten. Und der war seinerseits nur ein Beispiel einer ganzen Reihe von Weißbroten (siehe Chips Moman oder die Stax-Hausband-Mitglieder Donald Dunn und Steve Cropper), die das im Zuge der Bürgerrechtsbewegung als Soundtrack des schwarzen Amerika identifizierte Genre Soul von Anfang an entscheidend miterfanden und mitprägten.

2) Als James Brown auf dem Gipfel der British Invasion die Stones demütigte

In Großbritannien dagegen gab es jenseits der Jazz-Welt erst gegen Ende der Siebziger im Zuge der Two-Tone-Bewegung ein gemeinsames Musikmachen über Hautfarbengrenzen hinweg (von den Equals als einsamer Ausnahme einmal abgesehen, und nein, britische Backing Bands für US-Blues- und Soul-Helden auf Tour zähl ich hier nicht mit). Das soll die Realität der Rassentrennung in den Südstaaten der USA nicht verharmlosen, aber der Punkt ist: Die Briten hatten diesen Leuten sicher nichts Neues über Rhythm & Blues zu erzählen.

Also erzählten sie ihnen stattdessen was Altes. Die Stones fädelten Howlin' Wolf's Auftritt in der US-Fernseh-Show „Shindig“ ein (als Bedingung für ihre eigene Teilnahme), und Leute wie Muddy Waters und Bo Diddley erreichten im Gefolge der British Invasion zum ersten Mal den weißen amerikanischen Mainstream. Im Kontext der afro-amerikanischen R&B-Szene waren diese Künstler aber wandelnde Museumsstücke, verglichen etwa mit James Brown, der die Stones selbst bei der "TAMI-Show" im Dezember 1964 ziemlich alt aussehen ließ.

Das Publikum des Blues-Revivals war jedenfalls weiß. Und die zelebrierte Schwerfälligkeit des Hard Rock, in die es mündete, repräsentiert das regressive Paradoxon im Kern der British Invasion.

Nach Adaption der Gockel-Gesten des Blues (minus dessen Humor) etablierte die British Invasion den Archetyp der männlichen, weißen Rock-Band als dominantes Modell. Die Teenie-Pop-Landschaft Amerikas war zuvor weitgehend von schwarzen Girl Groups beherrscht gewesen (deren Songs die Beatles ironischerweise coverten, von „Chains“ von den Cookies bis zu „Please Mr Postman“ von den Marvelettes).

Um auf das Beispiel Alex Chiltons zurückzukommen: Nicht zufällig war seine auf die Box Tops folgende, fantastische Rockband Big Star so entschieden anglophil. Dementsprechend wenig wusste das Soul-Label Stax Records Anfang der Siebziger als Vertrieb mit Big Stars Platten anzufangen.

3) It's art

Positiv gesehen bestand die wertvollste Lektion, die Amerika – bis hin zu Bob Dylan – in den Sechzigern von der British Invasion mitnahm, gerade im Gegenteil der von der Weiße-Ritter-Sage behaupteten Bekehrung der USA zu den R&B-Wurzeln des Rock'n'Roll – und zwar darin, dass man sich mittels der Selbsterfindungstaktiken des Pop über genau diese Roots hinwegsetzen kann, die einen an die Heimaterde fesseln.

Das hatten ein Lennon, Richards, Townshend oder Davies, also die wichtigen Köpfe der Invasion-Bands, an ihren rückblickend paradiesisch anmutenden, britischen Art Schools gelernt. Teenager_innen wurden dort ganz pragmatisch sowohl in Kunstgeschichte, Kunsttheorie und Semiotik als auch in Werbegrafik und Schildermalerei unterrichtet. Kein Wunder also, dass deren Abgänger_innen ihr Pop Art-Verständnis problemlos in Art Pop umzumünzen verstanden (ich bremse mich ein, bevor ich mich allzu sehr wiederhole).

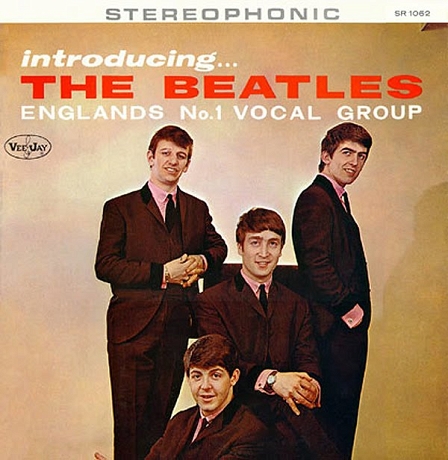

Vee-Jay

Wir sprechen dabei wohlgemerkt von Pop, nicht von dessen Marketing. Promotion-technisch gesehen war der Beginn der British Invasion nämlich weniger eine Pionierleistung als eine Serie schlimmer Unfälle mit glücklichem Ausgang.

4) Der Mythos vom perfekten Coup

Dem vor allem von Paul McCartney gern gepflegten Mythos zufolge war es die kluge Taktik der Beatles, in den USA erst mit „I Want To Hold Your Hand“ einen Nummer Eins-Hit zu landen, ehe sie selber rüber flogen. Tatsächlich hatte ihr Manager Epstein seinen Deal mit dem Talk-Show-Kaiser Ed Sullivan über drei Auftritte in dessen Fernsehshow – zum Diskontpreis eines Drittels der gängigen Gage – schon am 12. November 1963 eingefädelt, als die Beatles noch nicht einmal am Veröffentlichungsplan des mit der britischen EMI assoziierten US-Labels Capitol Records standen.

Die ersten drei US-Singles der Beatles („Please Please Me“, „From Me To You“, „Love Me Do“) waren im Verlauf des Jahres 1963 erfolglos auf dem Label Vee-Jay erschienen (das dann im Strudel der Ereignisse am 10.1.1964 noch vor Capitol seine eigene Version der Debüt-LP “Introducing the Beatles“ auf den Markt warf).

Ein interessantes Detail: Vee-Jay war ein von einem afroamerikanischen Ehepaar (Vivian Carter und James C. Bracken) geführtes Label, das unter anderem Platten von Blues-Größen wie Jimmy Reed, John Lee Hooker, Memphis Slim und Elmore James veröffentlicht hatte. In diesem Fall importierte also das schwarze Amerika die Musik weißer Briten, nicht umgekehrt.

Bezeichnenderweise war es erst der kommende Talk-Show-Auftritt, nicht der musikalische Output der Beatles, der Capitol schließlich nach langem Zögern vom kommerziellen Wert der Beatles überzeugte und eine 40.000 Dollar schwere Werbekampagne in Gang setzte.

John F. Kennedy hatte zum Zeitpunkt des Sullivan-Deals übrigens noch zehn Tage zu leben. Soviel nebenbei auch zur gern verbreiteten These, die British Invasion sei das Produkt des dringenden Ablenkungsbedürfnisses einer trauernden Nation gewesen.

„Komm gib mir deine Hand“, wie der weltverändernde Hit-Song prä-Pop-Globalisierung bzw. zwei Jahre vor der Circus-Krone-Blitztournee (wieder eine Kriegsvokabel, wenngleich unbeabsichtigt) in Österreich, Deutschland und der Schweiz hieß, erreichte überhaupt nur deshalb rechtzeitig vor der physischen Ankunft der Beatles die Nummer eins der US-Charts, weil Capitol Records den Release der Single unfreiwillig nach vorne verschieben musste.

Die Anwälte des Labels waren daran gescheitert, den Washingtoner DJ Carroll James vom Radio-Einsatz seiner britischen Pressung von “I Want To Hold Your Hand“ abzuhalten. James hatte die Platte auf Wunsch einer 15-jährigen Hörerin einfliegen lassen. Er verschickte sogar eigenmächtig Bandkopien des Songs an Sender in anderen Bundesstaaten. Ein Lo-Tech-Leak sozusagen.

Das vorzeitige Airplay erzwang eine Verlegung des Verkaufsstarts auf den Tag nach Weihnachten – eigentlich das traditionell schlechteste Datum des Jahres, abgesehen von den aufgefrischten Taschengeldvorräten der Teenager_innen.

Der Katastrophen damit noch lange nicht genug: Als die BBC auch noch hinter Brian Epsteins Rücken Ausschnitte des Beatles-Auftritts bei der Londoner Royal Variety Show an das NBC-Netzwerk verkaufte, wäre der alles entscheidende CBS-Deal mit der Ed Sullivan Show beinahe geplatzt. Im Endeffekt schürte der Vorgriff aber bloß noch die Erwartungen.

Ja selbst der größte Fehler in Epsteins Karriere erwies sich in diesem Fall als produktiv: 1963 hatte der überforderte Manager die Merchandise-Lizenz der Beatles gegen läppische 10 (statt der üblichen 75) Prozent einem gar nicht sonderlich seriösen Geschäftsmann namens Nicky Byrne überlassen. Dessen bald nach New York übersiedelte Firma Seltaeb versprach nun per Radiodurchsage Gratis-T-Shirts für alle Fans, die die Band vom neu-umbenannten JFK Airport abholten (manchen Quellen zufolge bekam man zum T-Shirt sogar noch einen Dollar drauf). Zwei Exemplare davon sind im Foto zu sehen, das die Berliner Zeitung als Illustration meines Artikelchens verwendet hat.

Die Beatles sollten zwar ein Vermögen in Merchandise-Einnahmen an Seltaeb verlieren, aber dafür lieferten ihnen bei ihrer Landung 3000 Teenager_innen (an einem Schultag!) eine unbezahlbare Kulisse.

Nur anderthalb Jahre, nachdem die Beatles dort ihre charmante Version der Goon Show abzogen, sollte ein Zollbeamter desselben New Yorker Flughafens Ray Davies von den Kinks mit den Worten „Bist du ein Beatle oder ein Mädchen?“ begrüßen. „Mein Bruder und ich, wir sind beide Mädchen“, antwortete Davies und verzögerte mit diesem Scherz die Einreise seiner Band um einige Stunden. Der Spaß hatte bereits sein Ende. 1965 bereute das rechtschaffene Amerika der Zollbeamten längst seine naive Offenheit gegenüber dem im Gefolge der Beatles über den Atlantik gekommenen, die amerikanische Jugend korrumpierenden Strom britischer Buben-Banden mit verdächtig weibischem Haar und schlechten Zähnen.

Trotzdem, das Narrativ des angloamerikanischen Ping Pong hatte sich erfolgreich etabliert und sollte in Hinkunft den Rest der Welt zum popkulturellen Nebenschauplatz degradieren. Daran hat sich auch nach 50 Jahren trotz K-Pop, Euro-Techno und Afro-Beat nichts geändert (siehe als jüngstes Paradebeispiel Bob Stanleys zutiefst anglozentrisches, rundum begeistert als definitive Popgeschichte aufgenommenes Buch „Yeah Yeah Yeah – The Story of Modern Pop“).

Vor der Landung der Beatles am 7. Februar 1964 war das alles nicht so klar. Rock'n'Roll war ein amerikanisches Phänomen mit lokalen Übersetzungen in ganz West-Europa gewesen, und der Schlager bediente sich überall am exotischen Zutatenkabinett ethnischer Würzen. Die „British Invasion“ schuf also nicht nur einen internationalen Markt für Pop, sie homogenisierte auch sein Sortiment. So wie Globalisierung das immer tut.

Und das wollte ich zu ihrem 50. Jahrestag einfach noch schnell loswerden.