Erstellt am: 30. 11. 2013 - 11:21 Uhr

Vergessen, entdeckt, vergessen, entdeckt.

Die verkürzte Vorgeschichte hört sich nicht viel anders an als andere Wiederentdeckungen verlorener Helden der Popgeschichte vergangener Jahre, siehe etwa Damon, wie neulich in FM4 Heartbeat zu hören und von Trishes hier beschrieben, Rodriguez oder Bill Fay, die alle lange Zeit keine Ahnung davon hatten, wie populär ihr verschollenes Schaffen über die Jahrzehnte in der Sammlerszene geworden war.

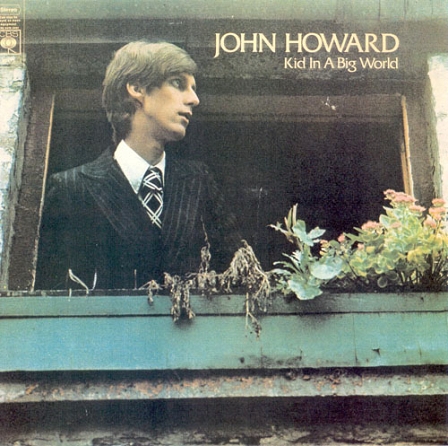

John Howard hatte in den Siebziger Jahren bei einem Major-Label (CBS) ein spektakulär erfolgloses Debüt veröffentlicht.

„Kid in a Big World“ hatte einerseits alles, was einem Elton John oder einem Gilbert O'Sullivan Weltruhm einbrachte, nämlich vom Klavier getragene Cinemascope-Songs wie den Titeltrack, beschwingte Pop-Tracks mit Soul- (Deadly Nightshade) und Reggae-Anleihen (Family Man). Anderseits waren da aber auch Howards eigene Texte, Welten entfernt von den unverfänglichen Sentimentalitäten eines Bernie Taupin, und darin liegt der Kern des frühen Flops einer vielversprechenden Karriere.

RPM

Nicht viele Pop-Laufbahnen beginnen schließlich mit einer Single wie „Goodbye Suzie“, einer rein musikalisch gesehen rundum gefälligen, schlau konstruierten Nummer voller geschmeidiger Tonartenwechsel, die bei genauerem Hinhören die Geschichte des Freitods einer jungen Frau beschreibt. Da ist die wilde Party im September, dann zwei Monate drauf im November die Krankenschwester, die die Stiegen hinauf ins Schlafzimmer geht, um „den Nachklang des Spaßes zu heilen“, sprich eine Abtreibung durchzuführen, und dann Suzie, die ins Wasser geht. „Die Stadt wird dich bald vergessen“, singt John Howard ihr hinterher.

Die BBC weigerte sich damals den Song zu spielen, weil er „zu deprimierend“ war. So wie das echte Leben eben, von dessen dunklen Seiten die abgehobenen Leuten bei Funk und Fernsehen (es war eine andere Zeit) mehr wussten, als die Öffentlichkeit ahnen konnte.

Seit vor einem Jahr der Fall Jimmy Savile geplatzt ist, wurde ein alter BBC-Moderator der goldenen Seventies nach dem anderen wegen „historischer“ Vorwürfe des Missbrauchs Minderjähriger festgenommen. Sie alle gehörten zu genau jener Generation von Rundfunk-Granden, die einst auch John Howards zweite Single „Family Man“ - die von einem unverlässlichen Ich-Erzähler vorgetragene Geschichte eines nach außen hin respektablen Mannes, der seine alkoholkranke Frau betrügt, seine Tochter kodiert des Umgangs mit karibischen Einwanderern bezichtigt und dabei selbst in der Stadt eine Mätresse unterhält - in klassisch doppelmoralischer Manier ablehnten: Weil sie angeblich „frauenfeindlich“ war.

Robert Rotifer

Wie John Howard selbst diese Woche bei seinem seltenen Londoner Gastspiel in einer Ansage anklingen ließ, kam dieser Radioboykott wohl auch in Zusammenhang mit einem anderen, entscheidenden Unterschied zwischen ihm und Elton John zustande:

Während letzterer bis Ende der Achtziger Jahre „in the closet“ blieb, machte John Howard aus seiner Vorliebe für das eigene Geschlecht nie ein Geheimnis. Und das war auch in den scheinbar permissiven Siebzigern immer noch zu heikel fürs Familienprogramm.

Ich habe Johns Lebenslauf, seine Zusammenarbeiten mit Disco-König Biddu und Trevor Horn, seinen Frontenwechsel in die A&R-Abteilungen der Musikindustrie und seine lange Periode der Versenkung, erst im walisischen, dann im spanischen Exil bis zu seiner Wiederentdeckung 2003 schon einmal vor circa zwei Jahren in einem Interview in FM4 Heartbeat abgehandelt (Johns Website enthält eine ziemlich ausführliche Biographie), will darauf aber jetzt nicht genauer eingehen.

Der Punkt ist diesmal nämlich ein anderer.

Und zwar, dass für John Howard mit eben dieser Wiederentdeckung eine produktive neue Schaffensphase begann, die umgekehrt proportional zu seiner Produktivität kontinuierlich weniger Wellen in der Musikpresse zu schlagen scheint.

Selbst erklärte Freund_innen von John Howards Musik werden so möglicherweise gar nicht wissen, dass vor zwei Wochen „Storeys“, ein völlig neues Album und dazu noch eines seiner besten, erschienen ist.

In einer Welt, in der der Katalog der Popkultur um ein Vielfaches mehr zählt als ihre Gegenwart, steht Howard mit diesem Schicksal keineswegs alleine da (man frage nur die Pixies, siehe meine eigene sarkastische Einschätzung, verfasst diesen Sommer zwischen Comeback-Single und EP1).

Aber es ist schon besonders grausam, wenn man einem Mann die späte Gerechtigkeit der öffentlichen Anerkennung seines verschollenen Riesentalents erst mit drei Jahrzehnten Verspätung zugesteht und dann prompt wieder entzieht, weil seine Existenz paradoxerweise durch ihre mediale Wahrnehmung auch schon wieder ihren Neuigkeitswert verloren hat.

Für jene Wiederentdecker, die ihre Befriedung aus der eigenen narzisstischen Gönnergeste beziehen, ist John Howard seit der euphorischen Exhumierung seines verschollenen Zweit-Albums Technicolour Biography wieder gegessen.

Allerdings gibt es heutzutage ja auch andere Formen der Schaffung von Öffentlichkeit bzw. kuriose kontinentale Korrespondent_innen. An diesem Punkt betritt meine Wenigkeit diese Geschichte.

Nach unserem ersten Mail-Austausch zwecks Anbahnung eines mittels File-Übermittlung zwischen England und Spanien geführten Interviews für FM4 Heartbeat war ich mit John Howard in Kontakt geblieben. Aus dem Interview wurde eine musikalische Annäherung und ein Austausch von Cover-Versionen, und heuer heckte ich mit meinen Freunden Ralegh Long und Ian Button vom Gare du Nord-Label den Plan aus, John für ein Konzert aus Spanien nach London einzufliegen. Mit seinem Einverständnis trommelte ich eine Backing Band, bestehend aus Paul Weller-Bassist und John Howard-Verehrer Andy Lewis am Bass, Ian am Schlagzeug und myself an der Gitarre zusammen.

Dank Verbreitung über die gängigen (aber zur Zeit von John Howards erstem Comeback noch nicht existenten) sozialen Medien war das kleine Konzert, das John als Co-Headliner mit Ralegh Long (mit Darren Hayman im Vorprogramm) bestreiten sollte, bald ausverkauft.

Am Montag saßen also Ian, Andy und ich zum ersten Mal zusammen in einem Nordlondoner Proberaum und tasteten uns in die von John vorgeschlagenen Songs vor. In der Zwischenzeit war auf Youtube ein einfaches kleines Video erschienen, das den Songwriter in Spanien beim Aufnehmen des Openers seines neuen Albums, einer süchtig machenden, kreiselnden Beatles-Hommage namens Believe Me, Richard zeigt. Wo wir schon dabei waren, probierten wir den Song auch gleich aus (Andy wusste, wie er geht, er ist es von seinem Hauptjob her gewohnt, immer mehr kennen zu müssen als bloß das ausgemachte Set).

Robert Rotifer

Am Mittwoch, dem Tag des Gigs, trafen wir John und seinen Partner, den Schauspieler Neil France, zum ersten Mal in der Lobby ihres Londoner Hotels. Es fühlte sich so an, als würden wir einander schon ewig kennen.

Wir fuhren in ein benachbartes Studio, drehten Anlage und Verstärker auf. John setzte sich ans Klavier, schlug sein Notizheft auf und klopfte das Intro zu „Deadly Nightshade“ aus den Tasten.

Wir anderen von der Begleitband grinsten einander an wie die sprichwörtlichen Hutschpferde.

Vom ersten Takt an war klar, dass das, was die zugehörige Tonkonserve immer so magisch gemacht hatte, nicht etwa der Sound des Challen Piano im Studio 3 der Abbey Road oder der Produktion von Shadows-Schlagzeuger Tony Meehan gewesen war, sondern der präzise Touch von John Howards eleganten Fingern.

Nachdem wir die vorgesehenen fünf Nummern durchgespielt und für überraschend perfekt befunden hatte, brachte ich vorsichtig „Believe Me, Richard“ ins Spiel. John hatte den Song seit der Aufnahme nicht gespielt. Ich holte also mein Booklet der „Storeys“-CD aus dem Auto, damit er was zum Singen hatte, wir einigten uns auf ein Intro, und der Song machte sich auf wundersame Weise selbständig.

Robert Rotifer

Das Konzert am selben Abend fühlte sich für mich genauso an wie im glühenden Review von Neon Filler beschrieben: „All I could think was ‘THIS is how it’s done’. I swiftly realised we were in the presence of an old-school master.“ Eine jener Nächte, wo alle einander sagen, dass es genau das noch einmal oder am besten mehrmals geben sollte.

Wird’s vielleicht auch, so wie es aussieht.

Am nächsten Tag bekam ich eine Email von Paul Phillips, dem Mann, der 1976 an der Produktion von John Howards zweitem Album „Technicolour Biography“ arbeitete, ehe CBS vorzeitig den Hahn zudrehte, weil die Demos nicht kommerziell genug klangen. Phillips war bei unserem Konzert gewesen und dabei, wie er schrieb, „beinahe in Tränen ausgebrochen.“ Ganz besonders habe ihm „Believe Me Richard“ gefallen. „Das klang wie eine Hit-Single aus einer undefinierbaren Ära klang.“

Eine Hit-Single, das stimmt, die aber nie und nimmer eine sein wird dürfen, weil im Netz-Zeitalter zwar weit mehr Licht in die Nischen fällt als je zuvor, der Zugang in den Mainstream aber so lückenlos abgeschottet ist wie noch nie.

Es ist wohl nicht die Homophobie, die dem 60-jährigen John Howard heute im Wege steht. Schon eher der übliche Altersfaschismus, und die Gesetze der Ökonomie der Aufmerksamkeit, verzerrt durch die inflationäre Menge an Veröffentlichungen. Diese wiederum ist die Folge genau jener Technologie, die es auch Howard erlaubt, in einem kleinen Heimstudio immer noch große Songs zu inszenieren (vergleiche mit dem intimen, aber sehr rauen Sound seiner heuer als Front Room Fables veröffentlichten Sammlung alter Demos aus den Jahren 1970-72).

Im Gegensatz dazu, was Paul Phillips sagt, ist Ära dieses Songs also sehr wohl klar definierbar. Man erkennt sie an dem die Beatles referenzierenden "Love is all you need"-Refrain, der seine emotionale Tiefe aus seinem Bezug auf genau jene verbindende Popgeschichte konstruiert, die John Howards Existenz erst im Nachhinein wahrnehmen wollte.

So eine vertrackte Prämisse für einen Popsong gab es in keiner anderen Ära als dieser, der Gegenwart.