Erstellt am: 7. 9. 2013 - 15:06 Uhr

Der (ver)letzte Patriot

Vielleicht hab ich das hier irgendwann schon einmal erwähnt, aber je länger ich hier lebe, desto bewusster wird mir, dass ich damals unbewusst an einen Ort gezogen bin, der zwar anders ist als das Zuhause, vor dessen Stallgeruch ich fliehen wollte, dessen existenzielles Zerwürfnis (ausgehend davon, dass jedes Land der Welt ein solches hat) ich aber zumindest verstehe.

Die staatstragende Melancholie alter Regierungsgebäude, die zehnmal zu groß dafür sind, was heute in ihnen verwaltet wird, die Erstarrung der Vergangenheit zu Statuen längst vergessener Feldherren, der aus dem Schrumpfen der Weltmacht gewonnene Hang zur Selbstironie – das alles kannte ich schon von Wien her. Und es hat auch einiges damit zu tun, warum ich Ray Davies immer besser verstehen werde als Bruce Springsteen.

Natürlich kommt man mit dieser These nicht sehr weit, beginnend bei der Frage, wer dann der/die österreichische Ray Davies wäre (bzw. warum in Österreich der imperiale Komplex traditionell die Popkultur ausbremste, während sie in Großbritannien blühte) über so offensichtliche Unterschiede wie die Löcherzahl in Salz- und Pfefferstreuern oder die Drehrichtung von Sicherheitsschlössern bis hin zur entscheidenden Kleinigkeit der völlig konträren Erfahrung mit Faschismus und Zweitem Weltkrieg.

Letztere hat Großbritannien in seiner Selbstsicht mit dem moralischen Auftrag ausgestattet, erkanntes Unrecht weltweit zu bekämpfen.

Nun war die in den letzten Jahren gern romantisierte, koloniale Geschichte Großbritanniens doch auch gespickt mit allerhand blutigen Sündenfällen, und das nicht bloß in ferner Vergangenheit, sondern bis in die letzten Tage des Empire hinein, siehe etwa die brutale Niederschlagung des Mau-Mau-Aufstands in Kenia in den Fünfziger Jahren. Aber solche unangenehmen Aspekte der Vergangenheit dringen selten über entlegenere Foren wie die Beilage des Guardian hinaus, wo neulich etwa ein mit der britischen Selbstdarstellung als Hüter der Waffenmoral schwer vereinbarer Artikel über Winstons Churchills Rolle in der Anwendung von chemischen Waffen im Norden Russlands im Jahr 1919 zu lesen war.

In jedem Fall bleibt die Versuchung, sich als globaler Garant des Fair Play-Prinzips darzustellen, für die Regierenden dieses Landes unwiderstehlich. Die positive Seite davon ist eine Art weltenbürgerlich-mitmenschliches Verantwortungsgefühl, das dem österreichischen „Geht mich eh nichts an“-Reflex im direkten Vergleich bei Weitem vorzuziehen wäre. Das Verhängnis liegt dagegen in der Wahl der Mittel zur Wahrnehmung dieser Verantwortung.

Wer in Österreich aufgewachsen ist und nicht in Großbritannien gelebt hat, kann sich schwer vorstellen, mit welcher moralischen Entrüstung im britischen Fernsehen zum Beispiel eine als humanitäre Helferin arbeitende Ärztin die Labour-Opposition für ihr Herauszögern sofortiger Militärschläge gegen Syrien kritisieren kann: Bombenwerfen als gerechte „Bestrafung“, die Böses beenden kann, wird der hartherzigen Option des Nichtstuns entgegengestellt.

Seit das Unterhaus in seiner Abstimmung vorige Woche von einer Bombardierung Syriens Abstand genommen hat, sieht das britische Establishment sich (laut Meinungsumfragen in auffälligem Gegensatz zur breiteren, einem Militäreinsatz skeptisch gegenüberstehenden Volksmeinung) in seiner Rolle als internationales Schwergewicht enorm gedemütigt.

Wer wissen will, welcher Instinkt Tony Blair vor zehn Jahren tatsächlich in den Wahnwitz des Irak-Kriegs trieb, wird in dieser tiefen Verletztheit einer verblichenen Weltmacht einen großen Teil der Antwort finden.

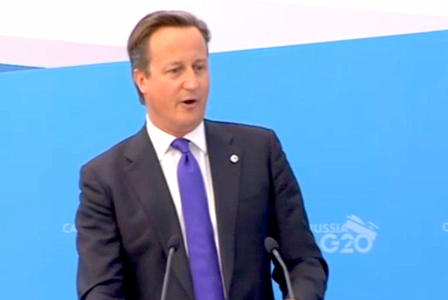

Und genau dieses, ihm von seinem eigenen Parlament zugesetzte Schandgefühl der Kastration, sprach aus der improvisierten Brandrede, mit der ein aufgebrachter David Cameron sich gestern beim G20-Gipfel in Russland vor der Weltpresse gegen jenen Sprecher von Präsident Putin zur Wehr setzte, der gemeint hatte, Britannien sie „bloß eine kleine Insel, die niemand ernst nimmt.“

public domain

Dabei zeigte sich allerdings zum wiederholten Mal, dass dem britischen Premierminister in Eton offenbar nicht viel Geschichte beigebracht wurde. Erst vor drei Jahren hatte er in einem Interview mit Sky News behauptet, Großbritannien sei “1940 der Juniorpartner der USA im Kampf gegen die Nazis“ gewesen (tatsächlich traten die USA bekanntlich erst 1941 in den Krieg ein).

Diesmal erklärte Cameron unter anderem, Britannien sei „ein Land, das den europäischen Kontinent vom Faschismus gesäubert“ habe. Er sagte das ausgerechnet auf dem Boden der ehemaligen Sowjetunion, die ihrem eigenen Überlebenskampf gegen Hitler-Deutschland (nach dem Bruch des Hitler-Stalin-Pakts als Verbündete der Briten seit Juli 1941, übrigens auch bei einer gemeinsamen Invasion des Iran) immerhin zwischen 20 und 30 Millionen Menschenleben opferte.

Ein paar Sätze später war der Premier in seiner Beschreibung von Britanniens wahrer Größe von der Abschaffung der Sklaverei (freilich ohne zu erwähnen, dass man sie zuerst jahrhundertelang zu einem weltweiten Business ausgebaut hatte) über den Weltruhm von One Direction bereits bis zur Erfindung weltweit populärer Sportarten gelangt.

Eh auch lustig. Aber ich Depp hatte ja die ganze Zeit gedacht, es ginge um die Opfer des syrischen Bürgerkriegs.