Erstellt am: 18. 7. 2013 - 16:02 Uhr

Zensur ist gut fürs Geschäft

Wie Walter Gröbchen im "Österreich" Interview schon scharf geschlossen und Bushido auch schon selbst zugegeben hat: Die Zensur ist gut fürs Geschäft. Nicht nur der Titel des besagten Tonträgers ("NWA" als Verbeugung vor der Index-erfahrenen HipHop-Band von Ice Cube und Dr. Dre aus den frühen neunziger Jahren) lässt darauf schließen, dass im Hintergrund der aktuellen Zensurdebatte bei Bushidos Crew die Gläser klingen dürften und man das Lachen der bauernschlauen Aggro Rapper auf dem Weg zur Bank hören kann.

Sony Music

Ob der schleppende Rap "Stress ohne Grund" ohne die Löcher von Claudia Roth und das Verrecken von Serkan Tören eine Million Klicks bekommen hätte, darf bezweifelt werden, hatte doch das Aggro-Genre seinen Zenit schon eine Weile überschritten, und selbst Sido hat nur mehr in Österreich als Juror die gewohnte Aufmerksamkeit erreicht. Und dazu musste er noch einen – mutmaßlich ähnlich motivierten – Society Reporter herwatschen.

Es scheint zum allgemeinen Konsens zu gehören, dass eine Indizierung den indizierten Künstlern mehr nützt als schadet, weil es ihren Kunstwerken eine gesellschaftliche Zusatzdimension verleiht und sie aus den Kulturseiten in die politische Berichterstattung katapultiert.

Die Berliner sind nicht die Ersten in Deutschland. Innsbruck 1995: Der damals noch abgebrühte Verfasser dieser Zeilen konnte wider erwarten von einem Livekonzert nochmal überrascht werden. Angestellt als Ordner bei einem Konzert der damals nicht übertrieben interessanten Band „Die Ärzte“. Die Band spielt einen für ihren Sound relativ untpischen 6/8- taktigen Blues ohne dazu einen einzigen Ton zu singen. Nach ein paar Takten wird es interessant: Das Publikum (es besteht gefühlt zu 70% aus 12-jährigen Mädchen) scheint nahezu jedes Wort dieses Liedes zu kennen und laut mitzusingen. Während in den Strophen noch manchmal nur mitgemurmelt wird – das Ende der Strophe, durch ein Drumbreak angekündigt, lässt 2000 Kehlen Einigkeit verströmen: „Flachlegen!“.

Mein damaliges Erstaunen zeugt im Rückblick von Naivität, war ich doch Zeuge eines gelebten Beispiels eines der bekanntesten Popzensur-Beispiele der deutschen Nachkriegszeit geworden. Die Ärzte-Songs „Geschwisterliebe“ (das „Flachlegen“ Lied) sowie die Songs „Claudia hat nen Schäferhund“ („und den hat sie nicht ohne Grund, Abends springt er in ihr Bett und dann geht es rund!“) und das eher kindische „Schlaflied“ hatten die Ärzte als prominenteste deutsche Band auf den „Index für jugendgefährdende Schriften“ gebracht.

Das Album „Die Ärzte“ ( mit „Geschwisterliebe“) war schon auf dem Index gelandet (und ist bis heute nicht frei verkäuflich erhältlich), das Vorgängeralbum Album „Debil“ (wegen der anderen beiden) wurde nachgereicht, nachdem es schon drei Jahre frei erhältlich gewesen war (und dann 30 Jahre nicht mehr).

Die Ärzte

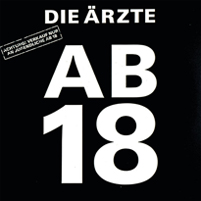

Wie sehr die Indizierung dieser pubertären Poeme der Popularität der Band genützt hat, lässt sich auch daran feststellen, dass die Band mit dem eigens als Reaktion auf die Indizierung veröffentlichten 10“ Album „Ab18“ (mit allen drei Songs und dem Zensurhit “Helmut K.“, in dem insinuiert wird, der damalige Bundeskanzler würde heimlich seine Frau misshandeln – „tief in ihm, da steckt ein Tier“, „Helmut Kohl schlägt seine Frau“) sich rühmen darf, seit 1987 auf dem Index zu bleiben.

Ein weiteres Beispiel ist die „Erfolgsgeschichte“ der PRMC. Das „Parents Music Resource Center“, 1985 gegründet von Tipper Gore, der Ehefrau des späteren Vizepräsidenten (und jetzigen Berufsumweltheiligen) Al, und Susan Baker, der Gattin des damaligen Finanzministers James Baker, war eine Lobbyingorgansisation, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Plattenindustrie zu einer freiwilligen Selbstindizierung jener Musik zu bewegen, die nach Meinung des PRMC geeignet war, die traditionellen Familienwerte der US amerikanischen Gesellschaft zu gefährden oder in Frage zu stellen. Eine ihrer ersten Aktivitäten war die Erstellung der „Filthy Fifteen“ – einer Liste von fünfzehn laut Ansicht der PRMC besonders verabscheuungswürdigen Songs. Darunter waren „Darling Nikki“ von Prince, „She Bop“ von Cyndi Lauper und „Dress You Up“ von Madonna – nicht unbedingt Lieder, die man gemeinhin mit sozialem Sprengstoff assoziiert. Neun der fünfzehn Titel hatten übrigens Sex zum Thema.

Die PRMC hat dem berühmten „Parental Advisory“-Sticker zum Siegeszug verholfen, der Sticker musste auf Tonträgern angebracht werden, deren Inhalte den Damen nicht moralisch einwandfrei schienen. Diese Tonträger wurden fürderhin in der größten amerikanischen Handelskette Wal Mart nicht verkauft.

Wenn du schrecklich genug bist, bist du interessant genug

Die PRMC hat in den USA eine große Zensurdebatte ausgelöst, geführt von so unterschiedlichen Künstlern wie Frank Zappa, John Denver, Mötley Crue, Ice-T und Jello Biafra. Dieser hat die persönliche Feindschaft zu Tipper Gore zu einer Art Lebenswerk erklärt und bemüht seitdem den ersten Verfassungszusatz in zahlreichen Spoken Word Touren, nachdem das Dead Kennedys Album „Frankenchrist“ wegen der Beigabe eines H.R. Giger-Posters mit Penissen mit dem Sticker indiziert worden war, ohne dass seine Texte zur Beurteilung hinzugezogen wurden. Auch Frank Zappas „Jazz From Hell“ wurde mit dem „explicit Lyrics“ Sticker versehen, weil sich darauf der Songtitel „G-Spot Tornado“ befand – es war allerdings ein instrumentales Album ohne eine einzige gesungene Zeile. "Der Parental Advisory"-Sticker ist eine Art Ikone der Zensur geworden und kann fast als eine Art Underground-Adelsprädikat verstanden werden – nur wenn du schrecklich genug für Tipper Gore bist, bist du interessant genug.

Österreich, obwohl im vorletzten Jahrhundert für die Metternich’sche Zensur weltberühmt, hat keine Institution, die Kunstwerke indiziert. Der Ruf nach Zensur etwa der Werke von Otto Mühl, Günther Brus oder Hermann Nitsch wurde zwar in den letzten Jahrzehnten nicht selten laut, der österreichische Staat hatte aber von einer Zensur-Debatte stets Abstand genommen.

Anhand eines Buches, das einer der international bekanntesten österreichischen Autoren unter falschem Namen verfasst hatte, lässt sich die Entwicklung der deutschen Indizierung ganz gut nachlesen: „Josefine Mutzenbacher. Die Geschichte einer Wienerischen Dirne. Von ihr selbst erzählt“, 1906 erschienen und von Karl Kraus dem „Bambi“ Autor Felix Salten zugeschrieben, war 1982 als „jugendgefährdend“ indiziert worden. Nachdem der Verlag geklagt hatte, wurde die Indizierung mit Berufung auf „künstlerische Freiheit“ wieder aufgehoben, um danach unter Berufung auf „Kinderpornografie“ wieder in Kraft zu treten.

Zuerst kommen die Konservativen mit dem Moralargument, dagegen das Argument der (künstlerischen) Freiheit, darauf das Schutzargument. Moral Majority - Libertinage - PC … das dürfte wohl den historischen Verlauf der Zensur am besten beschreiben. So ist auch Bushido aktuell mit Misogynie und Homophobie ganz gut gefahren.

Nachtrag, 19.7.

Und - fast hätt ich vergessen es zu erwähnen: Der eigentlich gewünschte Effekt von Zensur und Indizierung, das indizierte Objekt vom Markt zu nehmen und den schützenswerten Jugendlichen zu entziehen, ist im Zeitalter des Internets selbstredend so obsolet wie der "Ladentisch" selbst: "Stress ohne Grund" ist bereits jetzt weiter verbreitet, als es über die alten Vertriebswege in Jahren hätte werden können, und es wird nie wieder möglich sein, es vom Markt zu nehmen. Mit Geld ist die weitere Verbreitung allerdings nicht mehr verbunden.