Erstellt am: 7. 6. 2013 - 14:00 Uhr

Zehn Jahre "Second Life"

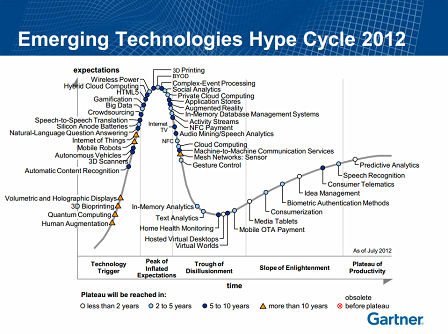

Wer sich beim Lesen der Überschrift dachte: "Das gibt es noch?", ist wahrscheinlich nicht allein. In Jackie Fenns Modell des Hype Cycle of Emerging Technologies befinden sich virtuelle Welten derzeit noch im "Trough of Disillusionment". Prognose bis zum "Plateau of Productivity": fünf bis zehn Jahre.

Gartner

Rund um das Jahr 2006 waren virtuelle Welten in dieser Grafik auf dem "Peak of Inflated Expectations" - während dieser Zeit attestierten oder unterstellten Wirtschaftsmagazine und Lifestylegazetten "Second Life" alle möglichen Anwendungsszenarien: E-Commerce, 3-D-Internet, Business Conferencing, Spielcasino oder Cybersexplattform. Nur von den wenigsten Beobachtern wurde "Second Life" als Medienkunstplattform verstanden, als Werkzeug für gemeinsames kreatives Schaffen.

Christoph Weiss

Etwa eine Million User nutzen "Second Life" jeden Monat, insgesamt 34 Millionen sind registriert. Im Vergleich mit Facebook oder Twitter erscheint die Zahl gering - doch jene Menschen, die in "Second Life" aktiv sind, sprechen von einer weit größeren Intensität des Erlebens. Auch meiner Erfahrung entspricht das.

Dass die virtuelle Umarmung tatsächlich Gefühle auslösen kann, liegt zum Beispiel an den Spiegelneuronen in unserem Gehirn.

Die synchrone Interaktion auf mehreren Kanälen (Stimme, Chat, Avatar) im virtuellen Raum löst tiefere Emotionen aus als das Posten auf einer Pinnwand. Deshalb fördern virtuelle Welten wie kaum eine andere Internettechnologie Kreativität, Ideen und Visionen. Auch wenn es seltsam klingen mag: Die Umarmung eines befreundeten "Second Life"-Avatars ist mir lieber als ein Anstupser auf Facebook.

Dead End

Kein Spiel

Die Betreiber der meisten Onlinevideospiele können von einer stabilen Million User nach einem Jahrzehnt nur träumen. Doch "Second Life" ist eben kein Spiel. Es ist eine Sandkiste, eine dreidimensionale Leinwand. Die Treue der User erklärt sich im Fall von "Second Life" auch aus der konsequenten Weiterentwicklung seiner Technologie: So entspricht das oft gehörte Vorurteil, Linden Labs virtuelle Welt sei im Vergleich mit diversen Videospielen hässlich, kaum der Realität. Die oft beanstandeten, einsamen Pixelwüsten gibt es zwar -denn fast alles, was man in "Second Life" sieht, wurde und wird von den Usern selbst kreiert. Aber Grafik- und Physikengine wurden über die Jahre ständig optimiert.

Wie entdeckt man die interessantesten Projekte? Anstatt planlos irgendwohin zu "teleportieren" (das Pendant zum "Surfen" im Web) empfiehlt es sich, Suchmaschine und Destination Guide zu nutzen.

Weiss

Auf der Suche nach Regionen chinesischer Herkunft entdeckte ich vor kurzem eine Landschaft im Stil der Shui-Mo-Malerei. Ein halbes Dutzend Avatare begrüßte mich im Textchat auf Mandarin. Zum Glück gibt es in "Second Life" auch Übersetzungsmaschinen. Einige davon wurden ebenfalls von Usern selbst programmiert.

Philip Rosedale, Gründer von Linden Lab und Erfinder von "Second Life", war zuvor der Cheftechniker von Real Networks, wo er wesentliche Standards der Videostreamingtechnologie erfand. Ebenfalls ein Urgestein von Linden Lab ist Mitch Kapor, Open-Source-Guru, Designer der Tabellenkalkulationssoftware Lotus 1-2-3 und Gründer der Electronic Frontier Foundation.

_body.jpg)

Christoph Weiss

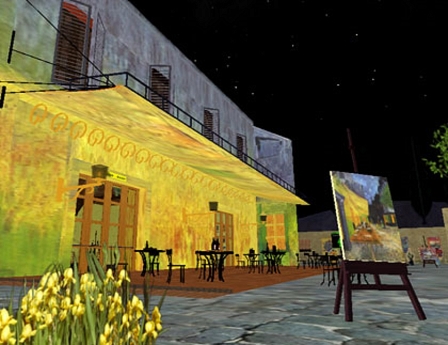

Das Konzept des "begehbaren Bildes" ist mir auf meinen Ausflügen in der virtuellen Welt schon öfter begegnet. So erinnere ich mich an eine niederländische Ausstellung über Vincent Van Gogh, in der die Bilder des Malers als 3-D-Installationen interpretiert wurden.

Weiss

Viele Kunstinstallationen sind so angelegt, dass sie erfahren, nicht bloß betrachtet werden wollen. Die japanische Künstlerin Mikati Slade etwa bevorzugt es seit ihrem Studium der Bildhauerei, riesige "Second Life"-Installationen im Stil japanischer 8-Bit-Videogames zu erstellen. In einem Zeitraum von etwa einer halben Stunde spaziert man durch abstrakte Sphären, Plätze und Tunnels, die unser Verstehen von Raum herausfordern. Dazu ertönen seltsame, doch liebevoll gemachte Chiptune-Klänge. Installationen wie diese sind, wie "Second Life" selbst, keine Videospiele, denn sie kommen ohne ein starres Regelwerk, ohne Missionen und ohne Geschichte aus. Sie erfüllen keinen vordergründigen Zweck außer ihrer Existenz. Sie laden ein, über den Sinn der Kunst zu philosophieren. Gerade deshalb empfinde ich "Second Life" und seine Tausenden Kunstwerke als schön, als befreiend, vor allem aber stets als überraschend. Man weiß nie, was einen an der nächsten Ecke erwartet.

Mikati Slade

Social Networking

Wenn sich Social-Media-Experten den Kopf zerbrechen über 3-D-Tools in Sozialen Netzwerken und synchrones Arbeiten in der Cloud, muss ich manchmal schmunzeln. Denn in "Second Life" geschieht all das seit 2003. Seine User konstruieren, komponieren, sprechen über SL-Voice (das nebenbei gesagt besser klingt als Skype), sie organisieren sich in Gruppen, entdecken gemeinsam die Kunstwerke anderer User und sie nutzen innerhalb der 3-D-Umgebung gemeinsam Webbrowser, YouTube-Videos oder Flash-Animationen. Nur den gehypten Begriff "Cloud" gebraucht dort keiner.

Christoph Weiss

Wenn "Second Life" im Diskurs über Soziale Netzwerke größtenteils ausgeklammert wird, dann wird dabei auch vergessen, wie enorm sich die Virtual-World-Technologie unter Mithilfe ihrer User seit 2003 weiterentwickelt hat. Die weitgehende Kooperation Linden Labs mit der Open-Source-Community führte dazu, dass es Dutzende von Usern gestaltete "Viewer" (die Software, mit der man "Second Life" betritt) gibt. Und mit dem Open Simulator existieren zahlreiche Open-Source-Derivate des "Second Life"-Servers. Linden Lab hat das nicht nur zugelassen, sondern auch unterstützt. Das hat sich als weise Entscheidung erwiesen: Der Wettbewerb zwischen dem "Second Life"-Erfinder und der Open-Simulator-Community beschleunigt die technische Innovation seit einigen Jahren immer mehr. Das zeigt sich derzeit etwa an der von vielen herbeigesehnten Unterstützung des stereoskopischen Virtual-Reality-Headsets Oculus Rift: Sowohl Linden Lab, als auch die Open-Source-Community arbeiten an entsprechenden Treibern für "Second Life" bzw. Open Simulator.

Virtual Sightseeing

In den nächsten Wochen berichte ich hier über Reisen in einige der interessantesten Installationen, Landschaften und Städte sowohl von "Second Life", als auch deren Open-Simulator-Abkömmlingen.

Unter der Oberfläche

Die Schönheit und Faszination von "Second Life" erschließt sich der Userin und dem User nicht sofort und alles andere als einfach. Selbst wer sich die Mühe macht, die Software und die Navigation in der virtuellen Welt zu erlernen, muss sich darauf gefasst machen, dass das Entdecken komplexer 3-D-Installationen mehr Zeit in Anspruch nimmt als das Besuchen einer Website. Auch die Erwartung, dass an jeder Ecke fröhliche, hilfsbereite Avatare stehen, erfüllt sich oft nicht: Man muss die Menschen und Communities in "Second Life" gezielt suchen. Wer unter der Oberfläche kratzt, wird die Vision, die Philip Rosedale beim Lesen von Neal Stephensons Roman "Snowcrash" hatte, im "Second Life" des Jahres 2013 klarer erkennen können als vor zehn Jahren.