Erstellt am: 14. 3. 2013 - 09:35 Uhr

Googles Schlag gegen das freie Web

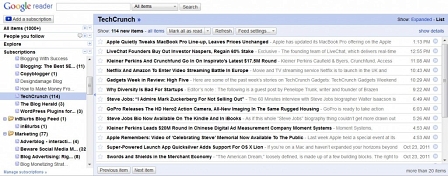

Unter dem Titel "Spring Cleaning" hat Google am Mittwoch bekannt gegeben, zum 1. Juni 2013 seinen RSS-Reader einstellen zu wollen. RSS ist ein offenes Format, das mitteilt, wann eine Website zuletzt aktualisiert worden ist. Es ermöglicht den Nutzern, im Zusammenspiel mit einer Lesesoftware, schnell einen Überblick darüber zu bekommen, was auf Websites und Weblogs gerade passiert.

Links:

Da RSS ein freier Standard ist, gibt es Alternativen zu Google Reader:

RSS ist damit ein essentieller Bestandteil der freien Informationsinfrastruktur im Web. In jüngster Zeit hat das Format allerdings stark an Relevanz verloren. Schuld daran ist der Boom der Sozialen Netzwerke, vor allem von Twitter. Twitter ist schneller als die zuweilen träge RSS-Infrastruktur und wird daher besonders von Kommunikationsprofis geschätzt. Es kann aber RSS nicht ersetzen, ist zu schnell und unübersichtlich, und vor allem proprietär.

Dass Google seinen RSS-Reader abschafft, ist deshalb wichtig, weil diese Aktion ein hartes Schlaglicht auf den Zustand der Informationsinfrastruktur im Netz wirft. Und der ist alles andere als gut, seit Facebook und Twitter die alte Blogosphäre planiert haben.

Dienst vs. Plattform

Unter den erfolgreichen Projekten im Internet nimmt der Kurznachrichtendienst Twitter eine besondere Stellung ein. Man kann zwei Ansätze für Netzunternehmungen unterscheiden, die auch entsprechende Geschäftsmodelle und Verhaltensmuster der beteiligten Akteure nach sich ziehen: Man verwirklicht seine Idee entweder als Plattform, wie Facebook, oder als Dienst wie das Herzstück von Google. Ein Blick auf eine einzelne Twitter-Nachricht jedoch legt das Dilemma frei, in dem sich das Soziale Netz befindet.

Eine Plattform wie etwa Facebook oder MySpace kann man sich als klimatisiertes 70er-Jahre-Kaufhaus ohne Fenster vorstellen. Ihr Eigentümer kontrolliert das Innere, sowie die Ein- und Ausgänge streng. Wenn sich ein solcher Mikrokosmos mit der Außenwelt verbindet, dann nur in Form einer Geschäftsbeziehung. Die Nutzerschaft soll sich im Inneren vergnügen, so lange wie möglich, sie soll wertvolle Datenspuren hinterlassen, ihre Verhaltensmuster preisgeben und sich ans strenge Hausrecht halten. Das Kaufhaus ist kein öffentlicher Raum, auch wenn seine Architektur diesen gerne imitiert.

Verbindungen sind wichtiger als Inhalte

Der Dienst bzw. das Format wie RSS dagegen ist Teil der Infrastruktur des Internet, das ja kein „Medium“ im althergebrachten Sinn ist, sondern ein Paket von Kommunikationsprotokollen, also Regeln, die festlegen, wie die angeschlossenen Geräte untereinander Informationen übermitteln. Dienste vermitteln zwischen Datenobjekten, helfen Menschen und Maschinen dabei, diese zu organisieren, sie sind konnektionistischer Natur. Google analysiert die Verbindungen zwischen Medienobjekten wie Texten, Bildern und Videos und bewertet diese mit Hilfe seiner User nach bestimmten Regeln.

So ist Googles System Google Plus kein „Facebook-Konkurrent“, sondern eher eine Pseudo-Plattform, die in erster Linie die Eingaben der menschlichen Akteure im Netz bündelt und dabei hilft, diese noch präziser analysieren und gewichten zu können. Das wiederum ermöglicht es Google, gleichzeitig seine Suchfunktion zu verbessern und Werbung genauer zu platzieren.

Muster analysieren

Aus konnektionistischer Perspektive sind die Kommunikationsmuster in Raum und Zeit, also wer wann was zu wem gesagt hat, wichtiger als die Inhalte. Diese Muster wiederum sind in Metadaten angelegt, also Daten über Daten, die den menschlichen Benutzer einer Websites in der Regel nicht interessieren, sich aber sehr gut dazu eignen, sie automatisiert auszuwerten.

Google und Facebook haben trotz aller Unterschiede eines gemeinsam: Ihr eigentliches Interesse gilt weniger den Inhalten ihrer Nutzer, sondern vielmehr den wertvollen Metadaten, also den Informationen darüber, welcher User wann mit wem was getan hat. Das mag etwas unheimlich klingen, aber sie unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht weiter vom Denken des typischen Managers eines Zeitschriftenverlags, dem es egal ist, welche Beiträge den Raum zwischen den Anzeigen füllen, solange sie das Geschäft nicht stören.

Das Metadatengeschäft

Auch der Kurznachrichtendienst Twitter ist im Metadatengeschäft. Wer den Quelltext eines Tweets im Browser aufruft, sieht sofort, dass Informationen darüber, wo und wann die Botschaft abgeschickt worden ist, wesentlich mehr Platz einnehmen als die eigentliche Nachricht selbst. Hashtags, also Stichwörter, die von den Usern eingegeben werden, helfen Menschen und Maschinen dabei, die Bedeutung einzelner Nachrichten schnell zu erfassen. Twitter gibt Marketingfirmen gegen Bezahlung Zugriff auf seinen Datenschatz, die daraus neue Erkenntnisse über das Verhalten und die Wünsche der User ziehen möchten.

Sehr viele Twitter-Nachrichten entstehen vollständig automatisiert. Am anderen Ende der Skala finden wir von Menschen erstellte Kurztexte und Gedichte, komprimierte Informationssequenzen von bis zu 140 Zeichen Länge, die sich erst im Gehirn des wissenden Menschen zu voller Schönheit entfalten – aber auch sie sind dick in Metadaten eingepackt. Dieses Ungleichgewicht rückt die Tweets formal und informationstechnisch dichter an die Maschinenkommunikation als etwa verwandte Formen wie Beiträge in Weblogs, die schlicht länger sein dürfen und freie Kombinationen aus verschiedenen Typen von Medienobjekten wie Texten, Bildern, Tönen und Videoclips erlauben, dem menschenlesbaren Anteil an der Gesamtbotschaft eine Chance geben.

Überschuss an Maschinenkommunikation

Die Nähe der Twitterbotschaften zur Maschinenkommunikation lässt sie in der Masse, locker verbunden durch einheitliche Hashtags, zuweilen unheimlich erscheinen. Die mittlerweile üblichen Empörungsstürme und Begeisterungswellen im Sozialen Netz gewinnen – unabhängig davon, ob ihre auslösenden Momente legitim sind oder nicht – oft eine kristalline Anmutung, die übermenschliche Kraft einer Gestalt aus Sand, die aber auch schnell wieder zerrinnt, wenn man sie zu greifen sucht. Aber der Plattformcharakter des darunterliegenden technischen Systems setzt diesen Bewegungen enge Grenzen. Selbst ein Aufruf zum Maschinensturm wäre hier nur ein weiterer Sturm in der Maschine.

Entscheidend ist also, wer das Übergewicht des Maschinenanteils an dieser Art von Kommunikation analysieren darf, wer den Metadatenmehrwert abschöpft. Im Fall von Twitter kontrolliert der private Plattformbetreiber diesen Datenschatz. Auch die digitale Privatsphäre ist in den Metadaten festgeschrieben, hier steht, wer eine bestimmte Nachricht sehen darf und wer nicht. Wenn etwa Facebook in seinem System einen bestimmten Parameter verändert, sind vorher verborgene Informationen plötzlich für alle sichtbar – ohne dass der Nutzer etwas dagegen unternehmen könnte.

Kontrolle der User

Es ist daher wünschenswert, den Akteuren im Sozialen Netz die Kontrolle über ihre Metadaten zu geben. Dazu müssten mehr kluge Entwickler ihren Blick weg von den Plattformen wieder auf Strategien der Vernetzung richten und die Gesellschaft müsste diese Umorientierung unterstützen. Die Vision dezentral organisierter Anwendungen, die über ein gut strukturiertes und verschlüsseltes Protokoll miteinander verbunden sind, ist auch im „Sozialen Web“ nicht neu, ja sie liegt Systemen wie Twitter zu Grunde.

Theoretisch aber könnte jeder Mensch sein eigenes Mini-Facebook auf seinem Mobiltelefon laufen lassen, ein smartes System würde ihm in Echtzeit verraten, was seine Kontakte gerade tun und er hätte sowohl die Hoheit über seine Inhalte als auch über deren Metadaten – auch wenn er sich nie mit diesen beschäftigen müsste.

Gefordert: Ein neues RSS

Ansätze, die in diese Richtung gehen, wie etwa die Projekte diaspora und speziell App.net, gibt es bereits. Es ist nicht schwer, sich einen etwas smarteren Nachfolger des RSS-Formats vorzustellen, mit dem die Leser von Weblogs oder Nachrichten-Sites sich darüber informieren lassen können, wann ein Autor einen neuen Beitrag verfasst hat.

Das Soziale Netz hat die Chance, sich von den bekannten und zunehmend langweiligen Plattformen zu emanzipieren und hin zu einem spannenden Kosmos zu entwickeln, der von offenen Protokollen und Diensten zusammengehalten wird, in die sich immer neue Projekte einklinken können.

Kurz: Das Soziale Netz muss den Werdegang der tieferliegenden Internet-Protokolle nachvollziehen und sich als freie Infosphäre neu gründen. Erst dann wird es flexibel und robust genug werden, um in Gesellschaft und Wirtschaft über längere Zeiträume hinweg Wirksamkeit entfalten zu können.

Dauerproblem Businessmodell

Jemand, der behauptet, in einem solchen Netz sei kein Geld zu verdienen, denkt nur nicht weit genug. Schließlich verhalten sich die heute üblichen Plattformen zu dem skizzierten echten Sozialen Netz wie seinerzeit AOL zum Internet: Wie ein Tümpel zum Ozean.

Twitter wird diese Zeit vielleicht nicht mehr erleben, seine Geschäftsführung hat sich dazu entschlossen, die Schnittstellen des Systems zur Außenwelt zu schließen oder stärkerer Kontrolle zu unterwerfen – der einst offene und flüssig-dynamische Dienst verlandet, den Interessen der Metadatenwirtschaft folgend, zur Plattform und büßt damit zwangsläufig an Attraktivität ein. Die Folgen dieses Verhaltens lassen sich anhand des Schicksals von Firmen wie CompuServe oder AOL einfach nachvollziehen.

Vielleicht gibt der Tod des Google Readers endlich den notwendigen Impuls zur Durchsetzung des überfälligen freien RSS-Nachfolgers. Dafür muss man dem Konzern schon fast wieder dankbar sein.