Erstellt am: 24. 3. 2012 - 20:01 Uhr

Ich bin minderjährig, holt mich hier raus!

Nicht nur wer einschlägige Historienschinken gesehen hat, weiß: Im römischen Reich entschieden sich in der Hitze des Gladiatorengefechts Schicksale mit einer simplen Handbewegung.

In der rigiden Auslese-Gesellschaft der Gegenwart werden die Verlierer zwar nicht gleich den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Aber das Daumen-hoch-Prinzip hat über den Umweg von Casting-Inszenierungen und Container-TV mittlerweile sämtliche Bereiche der Politik und des Sozialen durchdrungen. Vom omnipräsenten Facebook-Like (und der dazugehörigen Depression, wenn es dauerhaft ausbleibt) bis zu den fatalen ökonomischen Urteilen der Rating-Agenturen ist unser gesamtes Sein darauf ausgerichtet, von anderen beurteilt zu werden oder selber Noten zu verteilen.

ARD

Im Jahr 1970 wirkt diese Entwicklung noch fern, zeichnet sich für einige kulturkritische Autoren, Filmemacher und Denker aber bereits ab.

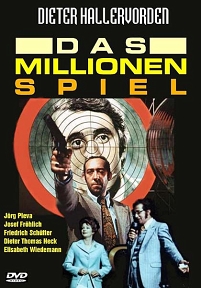

Mit einem simplen TV-Film sorgt der Regisseur Tom Toelle damals für Aufruhr in der deutschen Fernsehlandschaft. „Das Millionenspiel“ heißt der Thriller, der bei den Zuschauern wie eine Bombe einschlägt. Es geht um eine Fernsehshow, in der ein Kandidat eine Woche lang vor Auftragskillern flüchten muss. Die Bevölkerung ist aufgerufen, dem Gejagten zu helfen oder ihn ans Messer zu liefern.

Mit clever gefakten Aufnahmen und unter Mitwirkung einiger realer Medienstars gelingt es den Machern des „Millionenspiels“, unzählige Menschen vor den damals ausschließlich öffentlich-rechtlich dominierten Bildschirmen zu täuschen. Potentielle Mörder rufen die Telefonnummer des Senders an, andere empören sich über das inhumane Spektakel. „Das Millionenspiel“ hält auf packend innovative Weise der sensationsgeilen Öffentlichkeit einen Spiegel vor.

ARD

Rabenschwarze Kino-Kommentare

Dabei bedienen sich die Macher durchaus bei Vorbildern. 1965 behandelt der italienische Regisseur Elio Petri in „La decima vittima“ (Das zehnte Opfer) schon ein ähnliches Thema mit poppigem, comichaftem Sarkasmus.

Dass die Massenmedien nur auf eine moderne Version alter Brot-und-Spiele-Riten warten, diese düstere Vision aus der Science-Fiction-Literatur fasziniert aber Filmemacher quer durch die Dekaden. In „Rollerball“ (1975) steigt James Caan als Champion im härtesten Spiel ever zum Favorit der abgestumpften Massen auf. Große Konzerne haben in dem Streifen die Politik fast abgelöst, Extremsport lenkt von den Mechanismen der Macht ab. Ein unerwartet langsam erzählter Film, der längst ein Klassiker in Sachen negativer Utopien geworden ist.

In Bertrand Taverniers etwas sprödem Sci-Fi-Thriller „Death Watch“ (Der gekaufte Tod, 1980) lässt die unheilbar kranke Protagonistin, mitreißend von Romy Schneider gespielt, das Fernsehen an ihrem Sterben teilhaben. Im knallig-schundigen „The Running Man“ (1987) kämpft Arnold Schwarzenegger um die Gunst der Zuseher in einer actionlastigen Neufassung des „Millionenspiels“.

Kein Film bringt den Horror der Quoten-Ära aber mehr auf den Punkt als der japanische Schocker „Battle Royale“. Veröffentlicht anno 2000, als das Fernsehen bereits an einem Punkt angelangt ist, wo debile Container-Shows regieren und die Idiotie der Realityserien um sich greift, reagiert der Regie-Radikale Fukasaku Kinji mit einem rabenschwarzen Kommentar.

Anchor Bay

Töten oder getötet werden

„Battle Royale“ zeigt eine willkürlich ausgewählte, renitente Schulklasse, die vom mächtigen Erziehungssystem auf eine abgeschirmte Insel geschickt wird, wo die Jugendlichen zum allgemeinen Entertainment zu einem perfiden Spiel gezwungen werden. Es geht ums Töten oder getötet werden. Nur einer wird lebend zurückkehren, eröffnet Takeshi Kitano als stoisch-strenger Lehrer die simplen Regeln.

Die verstörende Mixtur aus Splattermovie und Medienkritik bleibt außerhalb Japans allerdings ein Minderheitenprogramm.

Ganz im Gegenteil zum neuesten Survival Movie, dass auf globale Hysterie an den Kinokassen abzielt. „The Hunger Games“, zu deutsch „Die Tribute von Panem“, greift auf eine gleichnamige Trilogie von Bestseller-Büchern der Autorin Suzanne Collins zurück. Die Zielgruppe ist blutjung, die Produzenten träumen, an den Megaerfolg der „Twilight“-Saga anzuschließen.

Dabei wirkt das Universum von Bella und Edward mehr als kuschelig und kindisch gegen die knochenharte Welt von Panem. Der Film erzählt von einer Zukunft, in der aus den Trümmern Amerikas ein neuer Staat entstanden ist, der von einer diktatorischen Regierung gesteuert wird. Jedes Jahr werden 24 Unterschicht-Jugendliche ausgewählt, um in grausamen Survivalspielen gegeneinander anzutreten. Das Motto: Ich bin minderjährig, holt mich hier raus.

Elmo

Ungewöhnliches Blockbuster-Hybrid

„The Hunger Games“ ist in vielfacher Weise eine positive Überraschung. Mit zittrigen, rohen, körperlich spürbaren Bildern zieht einen Regisseur Gary Ross in das erbarmungslose Geschehen rein. Und gleichzeitig durchleuchtet der Film intelligenter als erwartet die Mechanismen der Daumen-Hoch-Gesellschaft. Bittere Sozialsatire, blutige Action und Herzschmerz-Momente verschmelzen zu einem ungewöhnlichen Blockbuster-Hybrid.

Wenn die sechzehnjährige Hauptfigur Katniss am Anfang in ihrem ärmlichen, ländlichen Umfeld gezeigt wird, erinnert das wohl nicht unabsichtlich an den Durchbruchsstreifen ihrer Darstellerin. Mit dem tristen Hinterwäldler-Drama „Winter’s Bone“ wurde Jennifer Lawrence blitzschnell zu einem Shootingstar des Autorenkinos. „The Hunger Games“, dieses Multimillionenprojekt, verwässert nun nicht wie befürchtet ihre atemberaubende Widerspenstigkeit.

Elmo

Ganz im Gegenteil, wie es James Dean einst im Eiltempo gelang, vom Method-Actors-Geheimtipp zur Ikone einer Generation aufzusteigen, könnte Lawrence das Gesicht einer aktuellen jugendlichen Befindlichkeit werden. Der allerzentralste Punkt dabei ist, dass wir es eben diesmal nicht mit einem tragischen jungen Mann zu tun haben. Sondern endlich mit einer Frauenfigur, auf die das Kommerzkino gewartet hat. Stark, empathisch, unangepasst, eigenbrötlerisch.

Es soll nicht verschwiegen werden, dass der Film im letzten Drittel alle berechenbaren Knöpfe drückt, um die Teenieromantik-Klientel zu befriedigen. Bis dahin ist es jedoch faszinierend zu beobachten, wie „Die Tribute von Panem“ über die Castingshow-Mentalität reflektiert und gleichzeitig einen Humanismus ohne Wehleidigkeit propagiert, eine ganz unzynische Solidarität. Manchmal steckt mitten im Mainstream ein Hauch von Subversion.

Elmo