Erstellt am: 10. 12. 2011 - 16:15 Uhr

Russische Klischees im Biopic

Am Donnerstag ging in Berlin die Russische Filmwoche zu Ende. Von der romantischen Komödie über das Melodram bis zum epochalen Drama war Einiges geboten, dabei zeigte die von Gasprom Germania gesponserte Filmschau nur einen Teil der russischen Filmproduktion. Es gab düstere, tragisch überzeichnete Filme wie »Sibirien. Monamour« in denen Schurken durch den finsteren Wald stapfen, während ein kleiner Junge und sein schwer religiöser Großvater vergeblich auf die Rückkehr des Vaters warten. Es gab aber auch leichtfüßige Komödien wie »Mein Papa ist Baryschnikow«, eine Billy Elliot – Geschichte, die am Bolschoi Theater spielt.

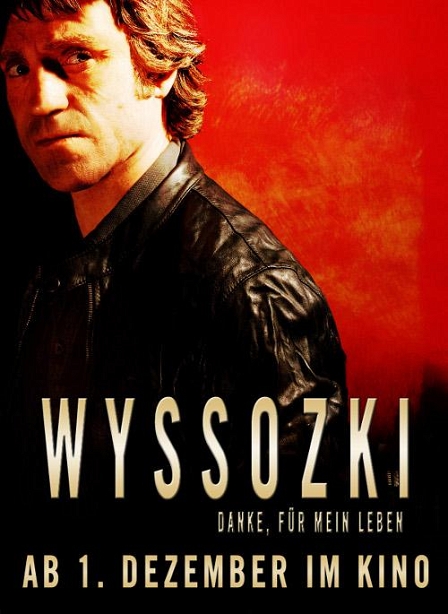

Eröffnet wurde das Festival mit dem als Filmereignis des Jahres angekündigten, neun Millionen teuren und zeitgleich in Russland und Deutschland startenden Biopic »Wyssozki – Danke, für mein Leben«.

kinostar.com

Wladimir Wyssozki, im Westen nahezu unbekannt, gilt als der größte sowjetische Liedermacher des 20. Jahrhunderts. Über 600 Lieder hat er geschrieben, Lieder über den totalitären Staat, über Alkoholismus, Drogensucht, Beschaffungskriminalität, Antisemitismus, Prostitution - alles Dinge, die es doch in der Sowjetunion offiziell gar nicht gab. Seine Songs wurden nicht im Radio gespielt, seine Konzerte waren illegal, aber Millionen Menschen konnten seine Lieder auswendig, er war ein bei der Regierung verhasster Volksheld.

Als er im Sommer 1980 mit 42 Jahren starb versammelten sich auf Moskaus Straßen Hunderttausende, zur größten nicht vom Staat organisierten Menschenansammlung aller Zeiten.

Die Filmhandlung beginnt ein Jahr vor seinem Tod, im Sommer 1979 und setzt beim Zuschauer viel voraus. Die Bedeutung Wyssozkis, seine Volksnähe und Popularität werden nicht einmal angedeutet. Fünf Tage im Leben des Sängers werden teilweise als Thriller, dann wieder als melodramatisches Katz- und Maus-Spiel zwischen seiner Musikertruppe und dem KGB inszeniert.

Und so gerät das russische Filmereignis zu einer argen Enttäuschung.

kinostar.com

Der Titelheld, ein unendlich müdes Drogenwrack schleppt sich als Leiden Christi zwischen Herzkammerflimmern, Nierenversagen und Entzugserscheinungen durch die Gegend, die teure Maskentechnik und Postproduktion haben den Darsteller zwar zu einem Klon des Sängers gemacht, ihn aber auch dermaßen zugerichtet, dass sein starrer, dummer Gesichtsausdruck den Zuschauer zum Lachen reizt, sobald er ins Bild kommt.

Wahrscheinlich machten die vielen, der Totenmaske des Sängers nachgebildeten, Hautschichten, die täglich vor Drehbeginn aufgetragen wurden eine Mimik unmöglich. Zudem bewegte sich der Schauspieler geschmeidig wie Charles Bronson in seiner Frühphase durchs Bild.

Dafür ist die Entourage des Sängers umso aufgedrehter: ein burlesker Pianist, ein geldgieriger Impresario und Wyssozkis vertrottelter Leibarzt klamauken sich durch die Handlung, was wiederum gar nicht zu der an Hollywood-Standards orientierten Bildsprache passt.

Sämtliche Klischees von der selbstzerstörerischen russischen Seele, von der aufopfernden jungen Frau bis zum durch teilnehmende Beobachtung geläuterten Geheimdienst-Offizier, werden aufgefahren. Als der Sänger nach acht Minuten Herzstillstand wieder aufersteht kommen auch noch Motive der Heiligenlegende dazu.

Nun, vielleicht ist der Film doch eher für den russischen Markt gemacht. In dem kleinen russischen Kino Krokodil in Berlin wirkten die überwiegend russischsprachigen Besucher jedenfalls sehr angetan.

Bleibt die Erkenntnis dass es beim Biopic wichtigere Dinge als die Herstellung einer absoluten Ähnlichkeit geben sollte und, dass man eher die Musik Wladimir Wyssozkis anhören und die Texte lesen sollte, um etwas über den größten russischen Sänger aller Zeiten zu erfahren.