Erstellt am: 2. 5. 2011 - 17:48 Uhr

Rave als Tradition - wie ist das so?

Es ist Samstag Nachmittag im Revierpark Wischlingen. R. und ich erholen uns von unserer 15-stündigen Zugfahrt in einem Dortmunder Schwimmbad. Weil die letzte Nacht im Liegewagen wenig Schlaf brachte, versuchen wir, möglichst regungslos auf den weißen Plastikliegen zu entspannen. Der Grad der körperlichen Erholung soll bis circa 18 Uhr maximiert werden. Immerhin steht eine weitere schlaflose Nacht bevor, diesmal aber eine freiwillig gewählte und neugierig erwartete.

Robert Glashüttner

Trotz Sonnenbestrahlung und Handtuch auf dem Kopf greife ich nach einiger Zeit zu dem Buch, das ich mir trotz fortgeschrittener Müdigkeit mit eingepackt habe. Es ist ein wissenswertes, aufwändig zusammengestelltes Informationsbündel zum Thema Zeitreisen, das physikalische Möglichkeiten ebenso behandelt wie kulturgeschichtliche Aspekte. Im aktuellen Kapitel dreht sich gerade alles um das Nachstellen von historischen Lebensumständen um sich so eine Zeitmaschine in der Gegenwart zu bauen. Bei der Geburtstagsveranstaltung der deutschen Hallen-Rave-Reihe "Mayday" heißt diese Zeitmaschine "Twenty Young Floor". Es ist eine eigene Bühne, auf der nur Techno-Held/innen von damals auftreten werden, inklusive Soundsystem aus den 90er Jahren.

Fußball versus Techno

Bevor aber tausende feierwütige Elektronikmusik-Freund/innen auf der "Mayday" aufeinandertreffen, fühlen wir uns als Rave-Touristen in Dortmund an diesem Samstag erstmal in der Minderheit. Die Anhänger des Fußballvereins Borussia Dortmund haben nämlich auch einiges zu feiern, sind sie doch genau an diesem Tag Deutscher Meister geworden. R. und ich bahnen uns schüchtern unseren Weg durch die lauten Horden von gelb/schwarz gewandeten Fans und suchen schließlich Unterschlupf in der U-Bahn zum Veranstaltungsort Westfalenhallen. Hier ist das Verhältnis Kicker zu Raver zum ersten Mal andersrum: Es gibt Hotpants statt Sporthosen, Ed-Hardy-T-Shirts statt Fußballschals.

Robert Glashüttner

Wir kichern uns leicht hysterisch an, in der latenten Angst, das wir mit unseren karierten Hemden, schlichten Jeans und Sportschuhen in der kommenden Nacht unangenehm auffallen könnten. Doch der Strom der party people von der U-Bahn-Station hin zum Haupteingang der Westfalenhallen bringt eine erste Vorschau auf die heterogene Mischung der "Mayday"-Besucher/innen. Verschmitzte Hipster an der Gästelistenkassa treffen auf neugierige Studenten, die sich erst mal orientieren müssen. Mittendrin: Die Stammgäste aus der Zeitmaschine. Zu dick aufgetragen gibt's für sie nicht, im Gegenteil: Der Rave als Refugium der kontrollierten Extase erlaubt auch - ähnlich dem karthartischen Effekt einer Faschingsparty - maximal exponierte Mode. Am beliebtesten ist weiterhin die klassische Clubwear von damals: Überbreite Hosen und gut sitzendes T-Shirt für die Herren, grelle Kunstsfellstiefel, kurze Röcke oder Hosen, leuchtende Suspender und viel grobmaschiger Netzstrumpf für die Damen. Sie als auch er trägt viel Neon, vorzugsweise in gelb und pink.

Robert Glashüttner

Drinnen angekommen fühlt es sich zunächst an wie in einer zweckentfremdeten Konzerthalle der Hochkultur. Eine riesige, ovalförmige Arena ist auf den Tribünen mit viel reflektierendem Glitzerstoff umspannt, Stroboskope blitzen, große LED-Anzeigen leuchten, die Bassdrums wummern hallig. Um die Arena herum erstreckt sich ein breiter Gehweg, flankiert von Verkaufsständen, Toiletten und Richtungspfeilen. Fünf Hallen werden gleichzeitig bespielt, der Weg vom Eingang des Messezentrums hinein in den Bauch des Rave ist weit.

Wir machen eine erste Erkundungstour und versuchen uns anhand von architektonischen Merkmalen und der jeweils dargebotenen Klangfarben zu orientieren. Gar nicht so einfach: Die Hallen sind allesamt riesig, gehen stellenweise ineinander über. Unser Weg führt von verwinkelten Ecken und weiten, hellen Räumen im Stile einer Flugzeughalle über Rolltreppen und Tribünen, an noch mehr Verkaufsständen und zahlreichen Bars vorbei, hin zu den weitflächigen Dancefloors. Überall stehen und tanzen viele Menschen, aber selten wirklich dicht gedrängt. Er herrscht eine ausgeglichene, freudige Feierlaune. Fast alle Verbindungen von und zu den Bühnen sind über verschiedene Wege zugänglich, eine Stimmung wie bei der vorjährigen Loveparade-Katastrophe ist hier unvorstellbar.

Robert Glashüttner

Robert Glashüttner

Robert Glashüttner

So, wie auf einem Festival gibt es auch bei einem großen Rave wie der "Mayday" den Stress der Partyplanung, zumal die Wegstrecke zwischen den beiden am weitesten voneinander entfernten Hallen immer zehn Minuten in Anspruch nimmt. Was also zuerst tun: Turnen mit Turntablerocker oder hampeln mit Hooligan? Trance-Kitsch mit Paul von Dyk oder schweißtreibender Shuffle bei Showtek?

Wir geben uns zunächst heimatverbunden und stehen rechtzeitig zur Show der Wiener Techno-Subversionskünstler Ilsa Gold bereit, die bekannt dafür sind, das geradlinige Abtanz-Konzept der "Mayday" konsequent zu unterwandern. Statt Bassdrum-Verweigerung und Geschichten über Silke gibt es dieses Mal eine Sitz- und Leseperformance. Währendessen ein exklusiver Mix läuft, lesen Peter Votava und Christopher Just Rücken an Rücken in aller Ruhe die Süddeutsche.

Robert Glashüttner

Gegen 23 Uhr kommt erste Skepsis über den weiteren Verlauf des Abends auf. Wir haben keine Unterkunft und wollen durchmachen, aber geht das auch gut? Drogen sind kein Thema und bei der offiziellen Veranstaltungsstruktur und dem medialen Interesse an der "Mayday" vermutlich ohnehin weitgehend unterbunden. Als Ausgleich dazu werden wenige Getränke angeboten, die keinen erhöhten Koffeingehalt aufweisen. Sogar das Wasser zollt der lange Partynacht Tribut, eine Flasche davon hat dieselbe Wirkung wie ein Energydrink. Wird also schon gut gehen, beruhigen wir uns, und baldowern unsere nächsten Stationen aus.

Mitternachtskonferenz

Robert Glashüttner

Ein Blick in das in die Hosentasche gefaltete Presseinformationsblatt enthüllt eine Kuriosität: Pünktlich um Mitternacht gibt es ein Pressetreffen mit der veranstaltenden Agentur sowie den langjährigen "Mayday"-DJs und ehemaligen Deutschtechno-Heroen Marusha und Westbam. Westbam selbst ist Teil des Gründungsteam der Veranstaltung, war bisher bei jeder "Mayday" dabei und wird dementsprechend glitzernd in Szene gesetzt. Zum Pressegespräch erscheint er aber nicht, denn "der Max schläft gerade, damit er später bei seinen Sets fit ist". Es werden biedere Partygeschichten von früher erzählt, die inhaltlich nicht über entblößte Oberkörper und nostalgische Gefühligkeiten hinausgehen. Die "Mayday" wird als "Mutter aller Raves" bezeichnet, von falscher Bescheidenheit ist keine Spur. Hier wurde und wird Techno- und Party-Geschichte geschrieben, heißt es. Über eine möglicherweise gesunkene Szene-Relevanz wird nicht nachgedacht.

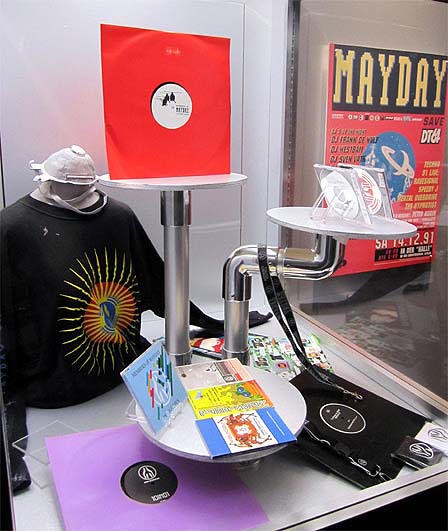

Party-Ausstellung

Weil man sich selbst genügt aber auch tatsächlich viele Jahre der Veranstaltungsarbeit vorzuweisen hat, gibt es nicht nur mitternächtliche Pressekonferenzen sondern sogar eine eigene kleine Ausstellung. Gleich neben der So-wie-damals-Halle und inmitten des Trubels hängen alte und neue "Mayday"-Plakate in Großdruck auf einer Wand, umringt von diversen Requisiten der Ravekultur hinter Glas: Outfits, Platten, alte Techno-Magazine.

Robert Glashüttner

Robert Glashüttner

Die Möglichkeiten bei der 20. "Mayday" sind ebenso vielfältig wie ihre Besucher/innen. Solange genug Bargeld in der Tasche ist, kann man in fließendem Übergang zwischen Museumsbesuch, Shopping, Essen und Trinken, Ausspannen und Tanzen wählen. Der größte gemeinsame Nenner ist das gemütliche Dahintreten auf den Tanzflächen - die kurzen Momente des Ausrastens wollen gut gewählt sein, wenn man noch bis 8 Uhr früh durchhalten möchte.

Kurz, bevor einer dieser extatischen Höhepunkte am Programm steht - die traditionelle Parade der "Members of Mayday" -, holen R. und ich uns noch vorab eine gehörige Portion Schweiß ab. In der "Factory"-Halle wird die ganze Nacht über der verhältnismäßig junge Hardstyle-Sound bedient, eine melodiöse, neuzeitliche Variation des Hardcore-Techno und musikalische Heimat aller Beine verdrehenden Jumpstyler, Shuffle-Tänzer/innen und damit auch der Soundtrack der ehemaligen Krocha.

Die "Factory" ist konsequent programmiert und rein musikalisch der fortschrittlichste Floor der "Mayday". Alles andere ist mit zuviel Pathos von damals versalzen oder bietet eine unklare Ausrichtung zwischen diversen Techno-Stilrichtungen. Allgemein ist die Veranstaltung eine Huldigung der geraden 4/4tel-Bassdrum. Der britisch geprägte Breakbeat kommt nahezu ausschließlich in den Retro-Sets der alten Helden vor, deren deutsche Proponenten früher ja viel vom gebrochenen Rave-Sound der Insel abgekupfert haben. Dass das inspirierende Klauen heute kaum noch stattfindet, ist schade, denn es verhindert das Vermischen von länder- und stilübergreifenden Elektronik-Szenen. Das hat vor 20 Jahren tatsächlich besser funktioniert.

Robert Glashüttner

We are as one

Gegen 2 Uhr ist die Zeit für die wichtigste Tradition jeder "Mayday" gekommen: der Auftritt der Members of Mayday. Jahrelang war ich in dem Glauben, Westbam und sein Produzent Klaus Jankuhn würden dabei die von ihnen programmierten Hymnen (jedes Jahr eine neue) live und sichtbar auf der Bühne präsentieren. In Wahrheit wird hier aber - zwar nur kurz, aber dafür intensiv und glaubwürdig - eines der ursprünglichsten Techno-Konzepte eingelöst: jenes der Auflösung der Stars. Die Bühne ist gefüllt mit bunten Tänzerinnen und Tänzern und in einer bis zu den obersten Tribünen gefüllten Arena wird eine Hymne nach der anderen feierlich zelebriert. Die Menge ist der Star, die Members of Mayday sind wir alle. Untermauert wird das mit visuellem Bombast: Lasershow, Pyrotechnik und einem goldener Konfettiregen.

Robert Glashüttner

Robert Glashüttner

Nach halb vier ist die letzte körperliche Hürde überstanden. Ein frühzeitiges Aufgeben schließen wir nun aus, die größte Müdigkeitsphase gegen zwei, drei Uhr früh haben wir erfolgreich überwunden. Man versöhnt sich mit der Beharrlichkeit der Party, fordert sie nun selbstsicher ein. Das Hin- und Hergehen zwischen den Hallen bekämpft jede Langeweile. Im Zweifelsfall ist der Floor der Altstars meist ein Garant für ein kurzes Erfrischungsbad in der eigenen Nostalgie - so man zumindest an die 30 Jahre alt ist und mit dem deutschen Techno der 90er Jahre angenehme Assoziationen aus der eigenen Kindheit oder Jugend verbindet.

Robert Glashüttner

Gegen 6 Uhr kommen die ersten Sonnenstrahlen durch die Westfalenhallen - der Magie der Partynacht wird durch immer mehr Licht gebrochen, der mit Flyern und Müll verdreckte Boden wirkt nun eher grausig als glamorös abgefuckt. Den Schwenk zur Afterhour schafft die 20. "Mayday" nur auszugsweise: Viele sind schon gegangen oder fühlen sich durch die Sonne entblößt. Der Liveact Raver's Nature auf der Retro-Bühne wirkt hölzern und abgespult. Nur in der Hardstyle- und Hardcore-Halle ist noch alles auf Anschlag: Lenny Dee lässt irren Gabber-Krach von der hohen Bühne runtersausen, der nochmal das Koffeinwasser in uns aufkochen lässt.

Robert Glashüttner

Es ist 8 Uhr als R. und ich vollkommen nüchtern aus den Westfalenhallen schreiten. Unsere Bewegungen sind koordiniert, aber eindeutig langsamer als noch zehn Stunden zuvor. Es ist ein gutes Indiz für eine ganzheitlich durchlebte Partynacht, die auch in der Nachbetrachtung bereichernd wirkt anstatt dass sie für stundenlangen Kater sorgt.

Die "Mayday" bietet 20 Jahre später keine musikalischen Innovationen mehr und ist auch kein Nährboden für neue Jugendkulturen. Doch auch Traditionen können - dank ihrer Beständigkeit - Vielfalt bietet. Im Fall der deutschen Ravekultur ist das die Zeitreise in eine längst vergessen geglaubte Partywelt, die keine Angst davor hat, die Türen zur Gegenwart offen zu halten.

Robert Glashüttner