Erstellt am: 2. 2. 2011 - 19:22 Uhr

Discipline is Passion

Neulich veröffentlichte der Musikblog Collapseboard des nach Australien emigrierten britischen Musikkritiker Everett True eine Liste der 5 Music Journalism Clichés Which Should Go Away Forever. Auf Platz vier der fünf schlimmsten Stephrasen uninspirierter KritikerInnen stand da Folgendes:

“LIKE (INSERT SEMINAL POST-PUNK BAND HERE) CROSSED WITH (ANOTHER POST-PUNK BAND) WITH A TWIST OF (YET ANOTHER BAND FROM 1979–1980)”

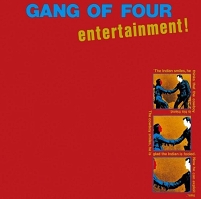

Description: This phrase became extremely popular when the new wave of post-punk sound-alike bands started proliferating indie music around 2003. These bands can name the following five bands as their influences in press interviews: Joy Division, Public Image Limited (First Issue to Flowers of Romance only), Gang Of Four, New Order and perhaps maybe Wire. Usually the newer band doesn’t really sound like any of these more legendary bands, except they have album covers which sort of look like things Peter Saville would cook up, and they really dig using jagged-glass guitars with melodic bass lines while singing about death, sex, and socialism.

An sich eine treffende Beobachtung. Bis auf den letzten Punkt.

Das mit dem „Singen über den Sozialismus“ ist eines der entscheidenden Dinge, die dem Post-Punk-Revival gegenüber dem Original abgehen.

Sofern wir darunter ein Kürzel für „politische Texte“ verstehen sollen.

Was seinerseits wieder eine absurde Verkürzung der diversen Ideologien darstellt, mit denen die Bands des Post Punk operierten - von der Brechtschen Entfremdung bei Gang of Four über die Unterwanderung des Mainstream bei Devo oder die bewusste Vermeidung der Ausbeutung schwarzer Musik bei Pere Ubu bis zu den Band-als-Firma-Posen von Public Image Limited.

Virgin

Everett True ist in seiner persönlichen Geschichte und seinem zu Grundsatzerklärungen neigenden Selbstverständnis als Kritiker (im Gegensatz zum heute gängigen Modell des Rezensenten als Vermittler und Weiterempfehler) selbst ein Überbleibsel der Post-Punk-Ära (True kam 1983 zum damals bibelwichtigen NME). Was in seiner „Description“ des oben beschriebenen Klischees Nummer 4 allerdings unerwähnt bleibt, ist die inhärente Ironie aller Post-Punk-Referenzen:

Harvest

Wenn es einen vereinenden Konsens des Post-Punk gab, dann nämlich den Anspruch, Musik zu machen, die so neu war, dass sie sich nicht über die Nennung von Bands voriger Generationen beschreiben ließ. Wer heute wie eine Post-Punk-Band klingt, kann also per Definition keine sein.

Insofern hat es das Post-Punk-Revival nie gegeben, kann es gar nicht geben. Und das obwohl es bald schon doppelt solange dauert wie das Original.

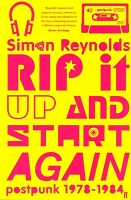

Das begleitende Buch zum den Radiobeitrag in der Homebase vom Mittwoch begleitenden Post-Punk-Schwerpunkt, erschienen vor fünf Jahren zur Hochblüte des sogenannten Post-Punk-Revival:

Simon Reynolds' Rip It Up & Start Again

Faber

Die Welle der ästhetischen Rückbezüge auf Post-Punk nahm ihren Ursprung meiner Erinnerung nach mit dem Plumpsen des Kiesels in den Teich in Form des Auftauchens der Strokes gleich nach der Jahrtausendwende und ist 11 Jahre später noch lange nicht verebbt.

Der Historiker des Post-Punk Simon Reynolds beschränkt dessen ursprüngliche Lebensdauer in seinem 2005 erschienenen Standard-Werk „Rip It Up And Start Again“ dagegen so großzügig wie möglich auf die sechs Jahre von 1978 bis 1984.

Rein musikalisch betrachtet ist es auch kein Wunder, dass diese Kuh sich derart lange abmelken lässt, wurde in jenen Jahren nach der gleichzeitig erlösenden aber auch retrogressiven Explosion des Punk doch genug zerrissen und neu begonnen, um sich bis für den Rest der nächsten drei Jahrzehnte mit seiner Ausführung und Fertigstellung zu beschäftigen.

Post-Punk aber war Diskursmusik, eine Bewegung, die sich in den Seiten der Musikpresse als Wettstreit der Behauptungen mindestens genauso manifestierte wie auf Platte, gerade deshalb ist Reynolds' Buch eine unverzichtbare Ergänzung zu den jeweiligen Reissues.

Diese Bands ließen sich nicht, wie heute üblich, von InterviewerInnen Banalitäten über die Unerklärlichkeit der göttlichen Inspiration aus der Nase ziehen, sondern brannten darauf, in der Öffentlichkeit loszuwerden, was aus endlosen Diskussionen in den besetzten Häusern von Camden und Ladbroke Grove, den Pubs von Leeds, Manchester und Sheffield, der Ratinger Straße von Düsseldorf oder den Bars von Akron und Cleveland als Konsens oder Anti-Konsens hervorgegangen war.

ULU

Ein paar Beispiele aus in Reynolds' Buch zitierten Interviews der Epoche:

„Die Idee ist, dass grundsätzliche Entscheidungen darüber, was die Gruppe macht, von einer größeren Zahl von Leuten gefällt werden als derzeit Instrumente in die Hand nehmen.“ (Green Gartside, Scritti Politti)

„Alle Prozesse sind möglich. Alle Kanäle offen. 24 Stunden Alarmzustand“ (This Heat)

„Die Musik beruht darauf, zu versuchen, etwas zu machen, das nicht ganz richtig klingt. Wenn die Akkorde zu einem Song irgendwie wie ein normaler ROCK SONG klingen, dann verwenden wir sie nicht.“ (Vic Godard, Subway Sect)

„Wenn ich schreibe, gebe ich mir große Mühe, sicher zu gehen, dass die Texte einwandfrei sind, dass nichts Sexistisches darin enthalten ist.“ (Mark White, The Mekons)

EMI

In der Welt des Persönlichen als Politischen war nichts so sexy wie ein scharfer Intellekt.

Eine singende Stimme im linken und eine sprechende im rechten Kanal (siehe Gang of Fours „Anthrax“) war etwa ein bewusster Verweis auf die Split-Screen-Filme eines Warhol oder Godard.

Ein Independent-Label war der gelebte Gedanke des Musikbusiness als selbstverwalteter Betrieb (Postcard, Rough Trade) oder als subversiv entristisches Kunstprojekt (Mute, ZTT).

Jeder asymmetrische Beat, jeder glassplitterscharfe Gitarrensound eine klare Kampfansage gegen selbstzufriedenen Rockismus, die Sprache eine gefährliche Waffe (siehe Fehlfarben, DAF), jeder Text eine potenzielle Auseinandersetzung mit den Schriften des Antonio Gramsci (siehe Scritti Politti), die Disziplin der einheitlichen Uniformen einer „postmodernistischen Protest-Band“ (siehe Devo) ein eloquenter Kontrast zur falschen Freiheit der Rock-Hägemonie und der falschen Anarchie des tatsächlich bloß archaische Formen wieder belebenden Rock'n'Roll-Fundamentalismus des Punk.

Ein Bewohner des Pop-Universums des 21. Jahrhunderts mit seinem Geplapper zwischen Neo-Authentizitäts-Kult, ausgeleierter Selbstermächtigungsrhetorik und pragmatischem Business-Gewäsch könnte angesichts dieser intellektuellen Reizüberflutung endlos neidisch werden.

EMI

Aber natürlich war Post-Punk zu verkopft um zu überdauern, die Dogmen zu strikt, zu rigide, zu verstiegen, als dass sich in ihren eng geschnittenen Jackenärmeln der jugendliche Zorn über die politisch feindselige Welt von Thatcher/Reagan/Kohls Achtzigern wegtanzen hätte lassen.

Natürlich lauerte in der Infiltrierung des Mainstream die Gefahr, selbst zu seinem Teil zu werden, unvermeidlicherweise entpuppte sich das Führen eines Independent-Labels am Ende als bloßes Kleinunternehmertum.

Mitte der Achtziger sollten die auf der Live Aid-Bühne mit den Rockdinosauriern vereinten New Wave-Acts den Triumph der alten Hierarchien im Sinne einer guten Sache zelebrieren.

Am Ende zerfiel alles in die glitzernde Banalität des New Pop versus die Retro-Genügsamkeit der ab nun mit sich selbst zufriedenen Indie-Szene.

In dieser Phase entschied sich meine eigene Sozialisation als Pop-Hörer. Die nachmittäglichen Music-Box-Sendungen mit ihren befremdenden Erklärungen spröder Sounds hatten mich als einen, der für postmoderne Theorien, Überhöhung und Verstörung entschieden zu jung war, gleichzeitig fasziniert und doch kalt gelassen.

Wie viele meiner ZeitgenossInnen floh ich vor der glitzernden Mittachtziger-Welt des New Pop als Massen-Sedativum („the music they constantly play says nothing to me about my life“) in die zwar nur nachempfundene, aber wesentlich aufregender scheinende Retro-Welt des revolutionären Enthusiasmus der Sechziger und des frühen Punk.

Wir Kinder der Welt nach dem Post-Punk, der der Anfang der Zukunft sein wollte, wurden zur ersten Generation der Flucht in die Vergangenheit. Selbst Techno klang für meine Ohren ganz wertfrei nach Frühachtziger-Revival, und die Sample-Wut des HipHop lebte schließlich auch von der Freude an alten Sounds.

Am Ende jener Flucht steht nun seit über einem Jahrzehnt als Katze, die sich in den eigenen Schwanz beißt, logischerweise das endlose sogenannte Post-Punk-Revival.

Pink Flag

Susi Ondrusova von der FM4-Musikredaktion hat mich ursprünglich beauftragt, diesen kurzen Rückblick auf die Periode des Post-Punk zu schreiben. In der Zwischenzeit ist sie selbst krank geworden (gute Besserung), was insbesondere deshalb schade ist, weil sie eine Rezension des neuen Albums „Red Barked Tree“ der vor ein paar Jahren wiedererstandenen, großen Post-Punk-Band Wire inklusive eines Interviews mit deren Gitarrist und Sänger Colin Newman abliefern hätte sollen.

„Find yourself in opposition/Rid yourself of superstitions/Deploy a mask/Get night-time vision/Safety off/Get in position/A mother's guilt/A daughter's pain/Your father failed to take the blame“ heißt es da im Titelsong, und selbst wenn es darin offensichtlich um was ganz anderes geht, lässt es sich mit etwas gutem Willen wie die so unpaternalistisch wie nur mögliche Aufforderung an die Generation der jetzigen Töchter und Söhne lesen, sich vom Erbe der Generation der Eltern bzw. des Post Punk frei zu raufen.

Aus Wires Perspektive ist „Red Barked Tree“ mit seinen zwischen erprobtem Punk und Sixties-deriviertem Drone Rock oszillierenden Sound natürlich ein alterskonservatives Werk.

Dabei erinnere ich mich noch gut daran, wie Werner Geier mich 1993 im Funkhaus zum Interview mit WIR(E) mitnahm und Bruce Gilbert (der bezeichnenderweise nicht mehr dabei ist) eine gute Stunde lang beschwor, dass die Idee der Gitarrenband und des Songs grundsätzlich obsolet sei.

Na und.

Manifeste sind dazu da, gebrochen zu werden. Aber ohne Manifeste hätte es Post-Punk nie gegeben, und Pop wäre nur halb so spannend.