Erstellt am: 11. 9. 2010 - 17:27 Uhr

Mind and Matter

In den letzten Jahren meiner Schulzeit - wir schreiben die späten 1990er - hat eine künstlerisch vorgebildete Kollegin einen für mich markanten Spruch von Reinhard P. Gruber ins Klassenzimmer gehängt. "In Wahrheit war dieser Körper immer ein Klotz am Hirn", stand da mit weißen Lettern auf schwarzem Hintergrund gedruckt. Nach der Matura habe ich das Poster kurzerhand mit nach Hause genommen und es an die Wand meines Vorzimmers gehängt - zur kleinen Provokation meines Vaters, der dieses kokett-ironische Bekenntnis eines damals 19-Jährigen zur kompletten Vergeistlichung offensichtlich als anmaßend empfand.

Robert Glashüttner

Damals war für mich klar, dass die Verbindung und der Austausch zwischen Geist und Körper nicht nur theoretisch zum grundlegenden Wesen des Menschen gehören, sondern auch zu jedem Zeitpunkt unseren Alltag mitbestimmen und zentrale Grundlage von Ideologien sind.

Immer wieder sind uns die vielen eigenen Gedanken und die Vernunft im Weg. In intimen Momenten etwa, oder wenn es darum geht, sich komplett zu entspannen. Umgekehrt kommt uns bei intellektuellen Tätigkeiten wie etwa dem Schreiben einer Diplomarbeit unser Körper schnell mal in die Quere: Er tut weh vom vielen Sitzen, verlangt immer wieder nach Nahrung und Ruhepausen.

Für Leib und Seele

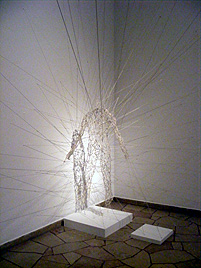

Diese ewig schwierige und gleichzeitig verblüffend innige Beziehung zwischen Geist und Körper beschäftigt jeden von uns und damit auch die Kunst. "Mind and Matter" heißt eine neue Ausstellung, die seit gestern, 10. September, im Wiener Künstlerhaus läuft. Es ist der Kern des "paraflows"-Festivals, das eine Art Gemeinschaftsarbeit der Wiener Netzkultur-Szene ist und sich mit digitaler Kunst und Kultur beschäftigt. In diesem Kontext sind Leib und Seele - grob formuliert - Hard- und Software. Die Ausstellung macht digitale Prozesse sichtbar und angreifbar.

Robert Glashüttner

Im ersten Stockwerk des Wiener Künstlerhauses brummt und summt es an allen Ecken. Ungewöhnliche Skulpturen und Installationen lassen das Gefühl einer Ausstellung moderner, angewandter Kunst aufkommen. Computer sind weit und breit keine zu sehen. Niki Passath, ein ausstellender Künstler aus Graz, sieht das darin begründet, das - ganz im Stile des DIY - Selbstgemachtes leichter nachvollziehbar und damit für einen selbst natürlicher wirkt. Der alleskönnende Computer hingegen wird von uns oft negativ konnotiert und etwa mit Arbeit und der eigenen Unvollkommenheit in Verbindung gebracht. Seine Form ist üblicherweise immer gleich und auch bei sehr gutem Umgang mit dem Computer werden wir nie alle Abläufe und Prozesse bis ins Detail nachvollziehen können.

Digitale Ursprünge, analoge Ausführungen

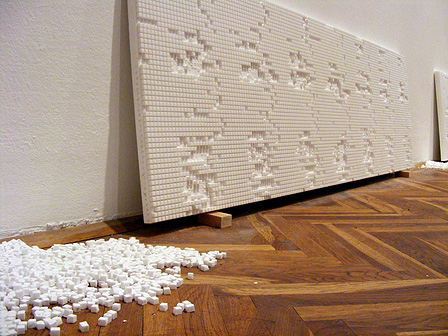

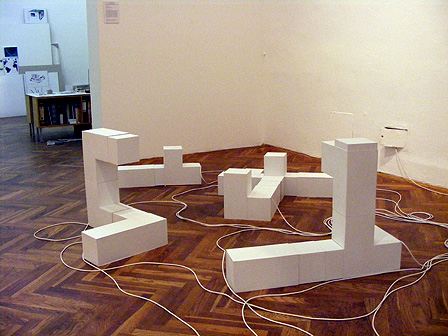

Passath präsentiert bei der paraflows-Ausstellung sein Werk "menge". Es sieht ein bisschen so aus, als wenn große, weiße Tetris-Steine am Boden verteilt liegen. Drückt man einen Knopf, bewegen sich die würfelförmigen Objekte und schieben sich ineinander. Die Bewegungen werden unperfekt ausgeführt und sollen damit an Reaktionen von lebenden Wesen erinnern.

Robert Glashüttner

Ein paar Schritte weiter treffe ich auf große, zu Kreisen gebogene Blechstreifen, die an ein Holzbrett montiert sind. Sie erinnern an ein Skelett eines großen Säugetiers. Als ich davor stehe, passiert zuerst nichts, doch nach einiger Zeit beginnt das Kunstwerk zu singen. Es spielt eine vorgegebene Komposition, die über Elektromagnete an die Blechstreifen übertragen wird.

Robert Glashüttner

Gleich neben dem blechernen "Sukkubus" steht ein großer, schwarzer Monolith aus Lautsprecherboxen. Die aus Frankreich stammende Künstlerin Celine Berger lässt hier Interviews von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Firma zu Wort kommen, nachdem diese in Insolvenz gegangen ist. Das wirre Durcheinanderreden, das auch immer wieder durch Stille oder dem Fokus auf eine/n Redner/in gebrochen wird, soll unter anderem die Komplexität von Arbeitssituationen und deren Entwicklungen darstellen.

Robert Glashüttner

Die Ausstellung paraflows: Mind and Matter läuft noch bis inklusive 10. Oktober im Wiener Künstlerhaus am Karlsplatz.

Viele Installationen bei der paraflows-Ausstellung beschäftigen sich mit Ton. Neben den auch optisch imposanten Werken, wie eben dem Lautsprechermonolith von Celine Berger, sticht vor allem die Archivarbeit von Julian Palacz heraus. Er hat seine eigene, umfangreiche Filmesammlung quasi einer Volltextsuche unterzogen. Tippt der Besucher ein Wort in das dazugehörige Suchfenster ein, wird die gesamte Filmdatenbank nach dem jeweiligen Wort durchsucht. Ein paar Sekunden später wird die audiovisuelle Collage auch schon abgespielt: in unterschiedlichen hören wir die jeweiligen Ausschnitte zu Worten wie "hate" oder "love" in unterschiedlichen Sprachen.