Erstellt am: 29. 4. 2010 - 12:30 Uhr

Clegg & Spilled Beans

Länger nichts von den kommenden britischen Wahlen hier gehört, man verzeihe mir, ich war nicht dort die vergangene Woche, hab die zweite von drei jener erstmalig abgehaltenen Fernsehdebatten der Spitzenkandidaten, die die britische Politiklandschaft schon jetzt entscheidend verändert haben, versäumt und so nur aus der Ferne mitgekriegt, wie der Chef der Liberaldemokraten Nick Clegg sich durch ein paar gut gezielte Angriffe auf die alte Labour-Conservative-Zweifaltigkeit in allen Umfragen von Labour abgesetzt und den Tories an die Fersen geheftet hat.

Völlig entgangen war mir, dass ausgerechnet die in der Zwischenkriegszeit für ihre Pro-Nazi-Linie berüchtigte Daily Mail Clegg der Nazi-Verharmlosung bezichtigte, bloß weil der in einem Gastartikel für den Guardian 2002 nach Vorfällen von deutschenfeindlichem Bullying (zu deutsch: Mobbing) gegen Mitarbeiter in einem britischen Call Centre gewagt hatte, der britischen Seele eine Tendenz zum „fehlgeleiteten Überlegenheitsgefühl“ zu attestieren.

Nicht so ganz zu unrecht übrigens

(hier der Link zur Meuchelstory der Mail, anklicken auf eigene Gefahr).

Gestern gleich nach der Ankunft in Gatwick hab ich wiederum den jüngsten Skandal um Gordon Brown aufgeschnappt.

Der hatte in Rochdale vor laufenden Fernsehkameras auf der Straße mit einer deklarierten langjährigen Labour-Wählerin vom Typus „einfache Frau“/„real people“ Hände geschüttelt, seicht freundlich Themen wie Sozialschmarotzer und Einwanderung diskutiert und war danach prompt dabei ertappt worden, wie er im Dienstauto – sein immer noch heißes Ansteck-Mikro vergessend – die Begegnung als „Desaster“ und die Frau als „bigot“ bezeichnete (im britischen Sinne des Worts als aggressiv intolerant).

Seine barocken Entschuldigungen seit dem Vorfall haben Browns Glaubwürdigkeit auch nicht gerade genützt.

Ich für meinen Teil war ja fast positiv überrascht zu erfahren, dass Brown offenbar einer ist, der sein kodiertes Verständnis für volkstümliche Fremdenfeindlichkeit und sozialen Neid offenbar nur aus politischem Kalkül mimt. Der nicht aus der tiefsten Tiefe seines Wesens „British jobs for British people“ fordert und sich beim Verteidigen der rechten Flanke gegen die British National Party immerhin noch ein bisschen unwohl fühlt.

Aber die vielen Alltags-Bigotten da draußen sehen das wohl ein bisschen anders.

ben stockman

An dieser Stelle sei ein Disclaimer eingefügt: Ja, es gibt kaum was Fauleres als Journalisten, die ihre Geschichten aus ihrem Facebook-Gebrauch schnitzen, aber in diesem Fall liegt in der mutmaßlichen politischen Bedeutungslosigkeit der Meinungsäußerung per Mouseclick gerade der Kern der Sache.

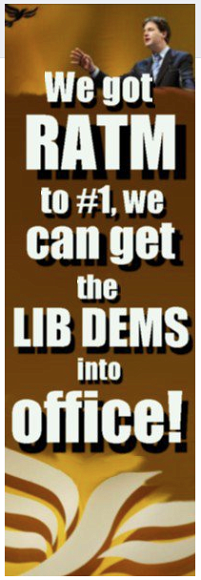

Lud mich doch letztens Giles B., seinerseits Bassist in einem Haufen Londoner Bands, dazu ein, der Facebook-Gruppe mit dem zügigen Titel We got RATM to number one, we can get the Lib Dems into office beizutreten.

Giles ist kein Mensch, der mir bisher durch parteipolitischen Aktivismus aufgefallen wäre, und wenn man Ben Stockman, dem Initiator dieser unverbindlichen Allianz glauben kann, dann ist auch er kein Parteimitglied, sondern bloß einer der vielen, die in Cleggs plötzlicher Popularität die einzige Möglichkeit zu einer tiefergehenden Veränderung erkannt haben.

Zurecht?

Gut, Clegg war zwischen der Schule (nicht Eton, aber immerhin Westminster, eine der nobelsten britischen Privatschulen) und der Uni (Cambridge) als Schilehrer in Österreich unterwegs, aber das allein macht ihn noch nicht automatisch zum Helden der werktätigen Klassen.

Clegg zählt vielmehr eindeutig zum rechten Flügel einer im britischen Spektrum linksliberalen Partei. 2004 profilierte er sich als einer der Autoren des als Alternativmanifest lancierten „Orange Book“ in Opposition zum damaligen Parteichef Charles Kennedy. Die sich auf wirtschaftsliberale Grundsätze besinnende handliche Fibel der neuen Generation sollte die Lib Dems nicht nur für das mystische „Middle England“ wählbar, sondern auch für Business-Lobbyisten attraktiver machen. Schließlich kosten Wahlkampagnen Geld, das auch wo herkommen muss.

Die Verfasser des Orange Book sitzen heute an den zentralen Stellen der Lib Dems, von Finanzsprecher Vince Cable bis zu Schul- und Familiensprecher David Laws. Die Transformation der Partei in den letzten Jahren war nicht weniger intensiv als die von Labour nach Tony Blairs Wahl zum Parteichef Mitte der Neunziger Jahre, und der auslösende kleine Putsch an der Parteispitze, zwei Jahre nach Veröffentlichung des Orange Book, war alles andere als sauber.

Das soll jedoch nicht heißen, dass die Lib Dems der seither erfolgten Erneuerung ihren Charakter geopfert hätten, denn...

1) enthält ihr Programm immer noch politisch ziemlich gewagte Forderungen wie etwa den Verzicht auf die Erneuerung des britischen Atomwaffenarsenals, eine scharfe regulative Trennung zwischen der Bankenbetreuung von Privatkunden und Investmentbanking, oder den Ausgleich der derzeit regressiven Steuerbelastung durch eine erhebliche Erhöhung des Freibetrags zum Nutzen der Wenigverdienenden bei gleichzeitigen Steuererhöhungen für Besserverdienende.

2) gilt für LibDem-WählerInnen genauso wie für Arsenal-Fans damals wie heute der Grundsatz: They always disappoint. Wer davon ausgeht, wird sich nicht sonderlich wundern, falls Clegg am Ende bloß umfallen und den Königsmacher für David Cameron oder vielleicht sogar doch noch Gordon Brown spielen sollte.

Die etwas doof klingende Analogie im Namen der Facebook-Gruppe geht also schon in Ordnung: Jene sonst politisch Inaktiven, die jetzt die Lib Dems unterstützen, so als ginge es wieder um die Nummer eins in den Weihnachts-Charts, sind genauso wenig Opfer ihrer politischen Naivität wie sie vor Weihnachten unbedingt Rage Against the Machine-Fans gewesen wären.

Hier geht es eben nicht wie damals bei Tony Blairs Wahl 1997 oder 2008 bei Obama um die Projektion aller Hoffnungen in eine Figur, sondern um die eigentlich sehr pragmatische Absicht, ein in seiner Suche nach der Mitte seit gut zehn Jahren politisch gelähmtes Zweiparteiensystem auszuhebeln.

In meinem Blog hier vom Tag des Ausrufung dieser Wahlen erschien das noch als interessante, mögliche Variante. Jetzt ist ein „hung parliament“ dagegen praktisch schon unausweichlich.