Erstellt am: 6. 3. 2010 - 15:45 Uhr

Kostümierte Hasen, paralysierte Ziegen

Spätestens als die ersten Trailer zu "Alice in Wonderland" auftauchten, dachte ich mir: Irgendwie ist mir diese diese Kombination fast zu naheliegend. Tim Burton, der Spezialist für charmante Freakshows made in Hollywood trifft auf Lewis Carroll, den vielleicht bizarrsten unter den Kinderbuchautoren.

Trotzdem packt mich auf dem Weg zum Kino die Vorfreude. Zu hoch ist einfach der Sympathiebonus für den schrulligen alten Grufti unter den Blockbuster-Regisseuren. Und schon bald wird klar: Tim Burton trotzt dem vielfach adaptierten "Alice im Wunderland"-Stoff doch etwas Neues ab.

In seinem Film, der bestenfalls von der berühmten Geschichte inspiriert ist und ganz eigene Wege geht, ist die Titelheldin nicht mehr wiederzuerkennen. Kein naives Mäderl ist diese Alice mehr, kein bloßer Spielball der surrealen Geschehnisse.

Aus der langweiligsten Figur in Lewis Carrolls Universum, die besonders in der bekannten Disney-Zeichentrickverfilmung von 1951 nervt, wurde eine herrlich widerspenstige junge Frau, die sich an die Konventionen der viktorianischen Zeit nicht gewöhnen mag.

Disney

Bereits 19 Jahre alt ist Alice in Burtons Variante, an die Ereignisse im Wunderland kann sie sich nicht mehr erinnern. Prompt als die blasse Blondine von einem gräßlichen Jungadeligen einen Heiratsantrag bekommt, taucht wieder ein kostümiertes Kaninchen auf. Und in einem Erdloch wartet die Flucht aus der schnöden Realität.

Disney

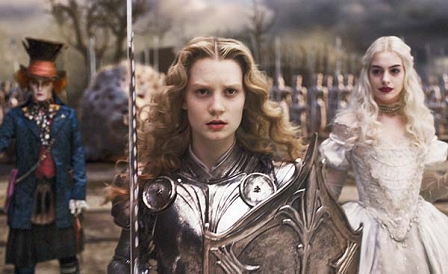

Der Reihe nach treten sie alle auf, die skurrilen Figuren aus dem Wunderland. Johnny Depp darf sich als verrückter Hutmacher wieder mal dem Overacting hingeben, Helena Bonham Carter, im wirklichen Leben die Herzkönigin des Regisseurs, reißt mit großartig fieser Mimik den Film an sich. Dazwischen wuseln und kriechen und fliegen wundersame Kreaturen von der Festplatte herum.

Die anfängliche Begeisterung über den frischen Zugang zu Lewis Carrolls Welt legt sich bei mir recht schnell. Denn mehr als jemals zuvor verstrickt sich Tim Burton im digitalen Effekt-Hokuspokus.

Und der Regisseur verschenkt dabei tragischerweise auch das psychedelische Potential der Geschichte. Der rauschhafte Background von "Alice in Wonderland", die narrische-Schwammerl-Referenzen, auf die sich viele Bands bezogen, das alles ist gerade einmal angedeutet.

Geblendet von der "Avatar"-Perfektion wirkt auch der 3D-Zauber dieses Films eher zweidimensional. Die echte Sensation bleibt am Ende und nach einem schönen Epilog die großartige Newcomerin Mia Wasikowska. Ihre außenseiterische Alice fasziniert als beinahe feministisches Role Model und Riotgirl des 19. Jahrhunderts.

Disney

An den psychedelischen Rändern der Realität bewegt sich auch ein anderer US-Film, der gerade bei uns angelaufen ist. Allerdings ist in "The Men Who Stare At Goats" kein Wunderland in Sicht.

In seinem gleichnamigen Buch schreibt der britische Autor Jon Ronson über eine obskure Abteilung der amerikanischen Armee, die sich mit parapsychologischer Forschung beschäftigt. Wer jetzt an Science Fiction denkt, irrt sich aber gewaltig.

Ronson ist einer der sympathischsten und akribischsten Undercover-Journalisten, dem die Verbissenheit eines Michael Moore oder Günter Wallraff fremd ist. Der Brite, der unter anderem für den "Guardian", BBC oder Channel 4 arbeitet, hat sich auf bizarre Verschwörungstheorien und deren sarkastische Enttarnung spezialisiert.

In seinem großartigen Essayband "Them" schildert Jon Ronson allerdings auch, wie er bei seinen Recherchen über diverse globale Fädenzieher scheitert und tief in den Wahnsinn seiner Interviewpartner reingezogen wird. In "The Men Who Stare At Goats" verschwimmt die Distanz zum Thema ebenfalls irgendwann.

George Clooney war von Ronsons Bericht über die parapsychologischen Kämpfertruppe so begeistert, dass er seinen Regiekumpel Grant Heslow kontaktierte. Und dann trommelte Clooney prominente Schauspielerfreunde wie Jeff Bridges, Ewan McGregor oder Kevin Spacey zusammen und schlüpfte selber in eine der Hauptrollen.

Kinowelt

Der gute Mensch von Hollywood, eben noch mit "Up In The Air" in den Kinos, spielt Sergeant Lyn Cassady. Einen Mann, der behauptet, ganz besondere Fähigkeiten zu haben.

Wenn er seinem Gegenüber lange konzentriert in die Augen schaut, sagt dieser Cassady, kann er mit seinem Blick töten. Er schwört, das schon mal probiert zu haben, mit einer Ziege. Menschen würde er nicht verletzen wollen, denn Lyn Cassady ist zwar in der US-Army, aber irgendwie auch ein bisschen ein Hippie.

Der seltsame Sergeant gehört zur sogenannten "New Earth Army", einer geheimen Einheit, die in den 80er Jahren an der Schnittstelle von Esoterik und Kriegsführung experimentierte. Amerikanische Soldaten trainierten damals mit New Age-Gurus auf Staatskosten. Gedankenlesen sollten die Männer lernen oder wie man durch Wände gehen kann.

Eigentlich ist diese Geschichte ein unglaubliches Filmthema. Geworden ist daraus allerdings nur eine etwas überzogene Komödie mit Indie-Touch, wie sie für George Clooney typisch geworden ist. Zwar haben die Darsteller sichtlich ihren Spaß, allen voran Jeff Bridges als verwahrloster Eso-Krieger.

Aber letztlich wirkt "Männer, die auf Ziegen starren" leider zu gefällig inszeniert, um zum ernsthaften Kopfschütteln anzuregen.

Kinowelt