Erstellt am: 21. 7. 2009 - 16:26 Uhr

Fly me to the mars...

- public domain-

Next Stop: Mars.

Irgendwann hat es geheißen, spätestens im Jahr 2030 würden zum ersten Mal Menschen auf dem Mars stehen. Diese Prognose muss nach hinten verschoben werden, aber noch in diesem Jahrhundert wird diese Vision wahrscheinlich Wirklichkeit. Der finanzielle Aufwand eines solchen Riesenprojekts entspricht zwar in keiner Art und Weise dem wissenschaftlichen Nutzen, aber das spielt in der bemannten Raumfahrt seit jeher eine eher untergeordnete Rolle.

Von Columbus zu Armstrong

Denn wie schon beim Apollo-Programm vor 40 Jahren versteht sich die Raumfahrt als große Pionierin, die im Dienste der Menschheit handelt. Auch wenn der Großteil der Erdbevölkerung wohl niemals einen Planeten außerhalb der Atmosphäre betreten wird: Allein die Tatsache, dass irgendwer überhaupt dazu fähig ist, gibt uns allen ein gutes Gefühl. So zumindest die Annahme.

Institut für Weltraumforschung

"Für 500 Milliarden Euro könnte man rund 50 Roboter raufschicken, die die Arbeit wohl besser erledigen würden" (Wolfgang Baumjohann, Institut für Weltraumforschung)

Rund 500 Milliarden Euro würde es kosten, Menschen zum Mars und wieder retour zu schicken. "Ohne Rückfahrticket wäre es etwas billiger, aber das würden höchstens die Chinesen machen. Im westlichen Kulturkreis ist das nicht opportun", so Wolfgang Baumjohann, Direktor des Instituts für Weltraumforschung, kurz IWF, in Graz. Für dieses Geld könnte man rund 50 Roboter hinschicken, die einiges mehr an wissenschaftlicher Feldforschung betreiben könnten. Denn Proben von einer beliebigen Stelle auf einem Planeten sagen zirka soviel aus wie Innsbrucker Fönwetter über die Zukunft des Golfstroms: nämlich eher wenig.

Windmikros und Planetenjäger

Doch wer auch immer die erste Fahne in den roten Planeten stecken wird, österreichische Forscher werden vermutlich in der einen oder anderen Weise beteiligt sein. Aktuell ist das IWF, das zur Akademie der Wissenschaften gehört, an zwölf Missionen beteiligt. Darunter finden sich spezielle Windmikrofone auf dem Saturnmond Titan oder Bauteile im "Planetenjäger" Corot. Die rund 80 Wissenschafter in Graz beschäftigen sich nicht mit dem ganzen Universum, sondern nur mit dem Teil, der mit Raumsonden erreicht werden kann.

Raketenpioniere

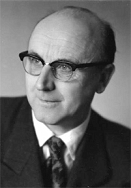

stadtmuseumgraz

Friedrich Schmiedl (1902 - 1994), der vergessene Erfinder der Postrakete

Weltraumforschung in Graz hat eine lange Tradition. Hier werkte auch der inzwischen fast völlig vergessene Raketenpionier Friedrich Schmiedl. An ihn erinnert neben ein paar unermüdlichen Anhängern vor allem die Adresse des IWF: Schmiedlstraße 6.

Der Ingenieur hatte eine leicht bizarre Version: Warum Briefe mit der langsamen Post schicken, wenn man die Korrespondenz doch viel schneller mit einer Rakete erledigen könnte? Im Februar 1931 war es dann soweit: Die Versuchsrakete 7 startete am Schöckl und landete wenig später per Fallschirm mit 102 Briefen in St. Radegund. Wenig später untersagte die österreichische Post dem Ingenieur allerdings, selber Briefmarken zu verkaufen. Damit war seine Haupteinnahmequelle futsch und das kurz darauf folgende Verbot, Sprengstoff zu besitzen, führte dazu, dass Schmiedl seine gesamten Treibstoffvorräte vernichten musste. Nach dem Anschluss 1938 vernichtete der überzeugte Pazifist all seine Unterlagen, damit nichts in die Hände der Nazis gerät. Angebote, am japanischen oder auch US-amerikanischen Raketenprogramm mitzuarbeiten, schlug er ebenso aus. Ganz im Gegensatz zu seinem deutschen Kollegen Wernher von Braun übrigens, der dem NS-Regime die Aggregat 4 und den Amerikanern die Saturn V zusammenschraubte.

Von Brauns große Vision von einer bemannten Marsmission erlebte in den letzten Jahren ein Revival. Nach der Postrakete kräht allerdings kein Hahn mehr.