Erstellt am: 30. 6. 2009 - 17:09 Uhr

Dr. Evil im Copy-Shop

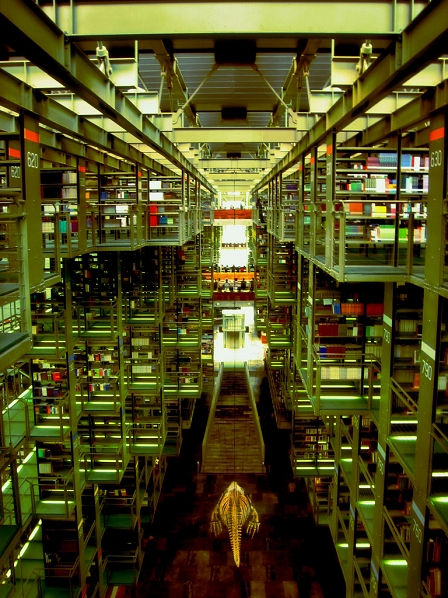

Vasconcelos Library

(die größte Bibliothek Lateinamerikas)

Foto: rageforst

Rageforst

im Zuge der Waldheim-Affäre entstanden arbeitet der RC gegen Antisemtismus, Verdrängnung der Vergangenheit, Rechtspopulismus und Fremdenhaß.

http://repclub.at

Am Mittwoch den 24. Juni 2009 haben die Grazer Autoren/Autorinnen Versammlung und der Republikanische Club – Neues Österreich zu einer Podiumsdiskussion geladen, deren Thema „VOM EIGENTUM GEISTIGER ARBEIT IM ZEITALTER ELEKTRONISCHER REPRODUZIERBARKEIT“ recht hitzig diskutiert worden ist. Das Thema ist wichtig und ich versuche mich in einer Zusammenfassung und subjektiven Reflexion, weil die Recherche und Verarbeitung rund um dieses Thema viel Staub in meinem schönen digitalen Weltbild aufgewirbelt hat.

GoogleBooks

Als Web2.0-Junkie und Hobby-Surfer erliegt man leicht dem Hype um die Freiheiten der digitalen Welt. Man verfällt dem Schönreden von Piratentum und einem Zerrbild der Realität. Aus diesem Märchenland wurde ich, insbesondere durch die emotionale Stellungnahme von Gerhard Ruiss (Autor, IG Autorinnen Autoren), unsanft entrissen. Worum geht es genau?

Seit Oktober 2004 digitalisiert Google Literatur aus Beständen von Verlagen und Bibliotheken. Die Google library schreibt sich das Ziel einer „Weltbibliothek“ auf die Fahnen und kopiert, scannt, digitalisiert und codiert alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Das ist viel Arbeit und inzwischen hat dieses Archiv einen so großen Bestand aufgenommen, dass ganze Legionen von „Kulturkämpfern“ auf den Plan gerufen werden. Herr Gerhard Ruiss ist einer von ihnen. Was ist an Google im copy-shop so verwerflich?

Der Streitpunkt liegt in den Interpretationen des Copyright-Begriffes „fair-use“ (auf diesen beruft sich google und deren Rechtsanwalt-Kompanie) und der Vorstellung von „Urheberrecht“. Das große Problem liegt in der Tatsache, dass Autoren und Autorinnen nun bis 5. Jänner 2010 die international ausgerufene Möglichkeit eines „opting-out’s“ haben. Ob sie mit einem „opting-in“ überhaupt einverstanden sind, dies wurden sie niemals gefragt.

Jede Autorin / jeder Autor auf der Welt, der/die jemals etwas veröffentlicht hat, wird von Google vor vollendete Tatsachen gestellt.

Die Feuilletons beschwören das Ende unserer Kultur und stellen sich auf die Seite des „Heidelberger Appells“. In diesem Appell verlangen die UnterzeichnerInnen ein Eingreifen der Politik zugunsten der europäischen Tradition des Urheberrechts und eine Verteidigung der Autonomie der UrheberInnen künstlerischer und wissenschaftlicher Werke. Auch ich halte das Vorgehen von google für eine Frechheit, ich habe nur ein Problem: Die Emotionalität der Diskussion verblendet die Möglichkeit, einem hehren Ziel der Wissensdistribution Raum zu geben. Der Blick auf diese Geschichte könnte nämlich auch aus einer anderen Perspektive geworfen werden. Aus einer Weltverschwörung inkl. Apokalypse würde eine Utopie eines neuen Gesellschaftsentwurfes entstehen.

Anstatt AutorInnen zu bestehlen, könnte mir Google beim Digitalisieren meiner Plattensammlung helfen. Da hätte ich nichts dagegen.

Karl Schönswetter

Kunst- und Geistesleben

Ist das Ende des Urheberrechts wirklich das Ende einer freien Kunst und Wissenschaft? Es wird argumentiert, dass die Souveränität der AutorInnen die essentielle Basis kultureller Produktion sei. Wenn das Werk nicht geschützt wird, gäbe es kein Interesse an autonomer künstlerischer oder wissenschaftlicher Produktion. An dieser Argumentationskette stört mich der hohe Grad an individualistischer Romantisierung.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Werk oder eine wissenschaftliche Entdeckung eine Leistung intellektueller Anstrengung eines einzelnen Indiviuums sei. Es wird komplett darauf vergessen, in welchem Kontext und Umfeld die Produktion passiert. So wird von den Autoren und Autorinnen die Unauflöslichkeit von „Form und Werk“ gefordert, aber die Leistung des kulturellen Settings komplett ausgespart. Kann man wirklich so selbstsicher von der unverwechselbaren, originären Qualität eines Werkes ausgehen? Ist Kunst bzw. ein Werk nicht auch ein Produkt einer Transformation, nicht auch Ausdruck und konkrete Ausformung einer „geschwängerten Luft called Inspiration“? Für mich ist diese Selbstsicherheit ebenso vermessen, wie der „Raub ins Blaue hinein“ eines us-amerikanischen Internet-Konzern-Riesen.

Ökonomie

Die Argumentation, wie sich Kunst und Kunstproduktion finanzieren lassen sollen, ist ebenso ein ewiger Streit. Aber auch hier ist es nicht so einfach: Mit welchem Recht verlangt ein Künstler von der Gesellschaft erhalten zu werden, wenn er ungefragt (!) Kunst produziert? Hand auf’s Herz: Angebot und Nachfrage können wohl nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Wie sieht der Kunstbetrieb im kapitalistischen Surrounding denn aus? Sind KünstlerInnen mit diesem Hype um heiße Luft denn wirklich zufrieden? Ja, diese Diskussion ist schon fast 100 Jahre alt. Wenn wir pragmatisch von einem Sieg des „de facto“ ausgehen, dann können wir feststellen, dass Erfolg und Qualität nicht in einem direkten Verhältnis zueinander stehen.

Die Produktion von geistigem Kapital ist für die ProduzentInnen nicht mehr oder weniger, als ein Glückspiel. Das Argument vom bösen Industrie-Monopolisten versus kleinem machtlosen Verlag scheint recht rührend und packend, entspricht aber überhaupt nicht den Spielregeln unserer gegenwärtigen Wertschöpfungskette. Die Fakten, die von Google geschaffen werden, sind keine Neuigkeit. Sie spiegeln die Realität einer langen Geschichte eines ewig unfairen Systems. Wer jetzt so überrascht tut, hat sich einfach zuwenig mit Systemkritik auseinandergesetzt, oder wider besseren Wissens gehandelt. So halte ich das gegenwärtige Google-bashing für unglaublich heuchlerisch. Wenn es wirklich um Fairness für ArbeiterInnen in der Geistproduktion gehen würde, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, generell etwas zu ändern.

Wie könnte eine Utopie aussehen?

Karl Schönswetter

Lassen wir das Geld mal weg. Lassen wir die Grenzen und den Schutz mal weg. Was würde bleiben?

Science-Fiction denkt vor, wie es aussehen könnte: Menschen würden teilen. Ohne Aussicht auf Profit, sondern durch Befriedigung am Mitwirken eines Prozesses. Menschen würden sich als produktiver Teil eines Ganzen betrachten und nicht als Einzelkämpfer. Sie würden das Individuum nicht überbewerten und verlören egoistische Ansprüche auf Werte, die sie nicht über ihren Tod hinweg behalten können. Wenn wir Armut und Neid als Konstanten einer Konstruktion vergessen könnten, dann wäre eine Welt des „sharens“ vorstellbar.

Den Beweis tritt das Internet an: Wenn Zeit und Raum keine Rolle spielen, wenn es keine Grenze gibt und wenn Geld keine Rolle spielt, dann funktionieren Netzwerke wunderbar und florieren Informationsfluss und Wissensverbreitung in atemberaubenden Ausmaß.

Stellen wir uns vor, die Macher von Google sind Nerds. Das könnte ja durchaus sein.

Mr-Gadget.de

Bill Gates und Paul Allen

"Wir hatten eine Vision!"

„Don’t be evil“ - das Firmenmotto von Google - könnte ein Marketing-Gag sein, um bei den Geeks der Welt zu punkten. Aber wieso gehen wir immer davon aus, dass Erfinder und Weltverbesserer böse sind? Wir reden immer vom us-amerikanischen Imperialismus, aber ein iPhone benützt trotzdem jeder sehr gerne. Wer wurde gezwungen? Wer behauptet, dass der „Trend“ jemanden zu etwas nötigen würde, hat für seinen schwachen Charakter nicht mehr verdient, als lebenslange Sklaverei unter dem Joch des Geldes.

Die neue Welt

In der oben erwähnten Diskussion im Republikanischen Club roch es nach Generationenkonflikt, nach Clash verschiedener Denkarten und es roch nach Europa, das immer skeptisch über den großen Teich blickt und alles behindert, was angloamerikanisch wirkt. Es roch auch nach gesunder Skepsis linksliberaler intellektueller Elite gegenüber perfider frecher Geldgier, es roch nach dem Kampf zwischen Papier und Einband versus Tastatur und Computermonitor. Und Karl steht dazwischen, genauso wie Marietta Böning, die berechtigterweise auf die Abzocke der web2.0 Größen aufmerksam macht, um danach zu referieren, dass Facebook seine unbestittenen Vorteile mit sich bringt.

Verabschieden wir uns doch also einfach von der Idee, dass alles komplett und total sein muss. Wir müssen der juristischen Dreistigkeit von google Widerstand bieten. Es ist offenkundig, dass hier ungefragt über den Willen von Menschen entschieden wurde, welche absolut nicht mit dieser Praxis einverstanden sind und es ist respektlos und ignorant, wenn man diese Bedenken einfach vom Tisch wischen würde. Andererseits hat die Idee der Bibliothek einer Welt auch ihren alexandrinischen Reiz.

Wer nicht will, soll nicht gezwungen werden!

Es soll aber auch kein Zwang zum Buchdruck geben, wenn dies nicht mehr Teil zeitgenössischen Diskurses ist. Dies ist kein Weltuntergang, sondern nur eine Transformation. Google soll seinen Anspruch auf totale Erfassung aufgeben und Europa soll einsehen, dass verschiedene technische Standards nicht immer ein Verhindern von Monopolisierung bedeutet. Es kann auch einfach Behinderung der usability sein (Nichts ist nervraubender, als das Fehlen von Internet-Standards). AutorInnen klassischer Bücher sollten sich ebenso etwas mehr entspannen und sich geschmeichelt fühlen. Wenn sie zitiert oder kopiert werden, bestätigt dies doch nur Interesse. Im gegenteiligen Fall wäre wohl der Stolz verletzt. Seien wir ehrlich.

Am Podium saßen:

Sandra CSILLAG (Geschäftsführering der Literar-Mechana)

Klaus NÜCHTERN (Der Falter)

Gerhard RUISS (Autor, IG Autorinnen Autoren)

Max KOSSATZ (Web2.0 und Internet-Experte)

Marietta BÖNING (Autorin und Community-Lobbyistin)

Andrea SODOMKA (Komponistin und Medienkünstlerin)

Moderation: Doron RABINOVICI