Erstellt am: 30. 4. 2009 - 16:59 Uhr

Journal '09: 30.4.

Es gibt im österreichischen Journalismus, ganz abseits von aktuellen ökonomischen Krisen, internen Streits und dem unzureichend begegnetem Fortschreiten der Medienkonvergenz, ein zentrales Übel von zeitloser Schönheit.

Es fehlt an Fantasie.

Damit meine ich nicht nur die verlegerische Fantasie (die der Kollege Klimek hier einmahnt, sondern auch die der Form.

Der ohnehin schon kleine Teil der Österreichs Medienmenschen, der sich mit dem, was er so tut, beschäftigt, hat sich auf eine enge Kategorisierung geeinigt: es gibt Kampagnen-Journalismus, Qualitäts-Journalismus und investigativen Journalismus. Wenn man das auf die klassischen Print-Medien anwendet, dann kann man mit dieser Grob-Einschätzung sogar arbeiten; sobald man drüber hinausgeht/denkt/schaut, sobald man elektronische oder digitale Medien dazunimmt, zerbröselt diese dürftige Kriterienleiste.

Zudem enthält sie einen (absichtlichen) Fehler, der die hirnlose Copy-Paste-Übernahme von Agentur- oder PR-Meldungen (bei denen man bestenfalls einen neuen Titel dazugebastelt hat) unter "Qualität" rangieren läßt.

Was wirklich Qualität hat und was nicht, lässt sich aber anhand von recht simplen Beispielen durchspielen.

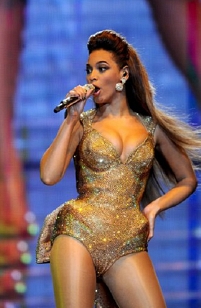

Nehmen wir das Beyoncé-Konzert von Dienstag

Wie schlägt sich das medial nieder? Zunächst einmal in wohlwollenden oder knappen Ankündigungen, je nachdem wie eng das jeweilige Medium mit Veranstalter/unterstützender Bank/anderem Lobbyisten verbandelt ist.

EPA

Eine wirklich analytische Preview gibt es nur selten. Vor allem Printmedien haben ein großes Problem damit, Lesern jenseits der politischen Berichterstattung Wahrheiten zuzumuten - auf die denkerische Nachtruhe von Print-Kulturkonsumenten wird genau geachtet. Dass Beyoncé ein Produkt einer harten Wunderkind-Schule und ein Aushängeschild für eine gesunde Geschäftsidee (samt erfundenen und kooperativ - Tom&Katie sind da ein wichtiges Vorbild - eigefädelten "Beziehungen") ist, das kommt kaum vor. Man begnügt sich meist mit einem feschen Bild samt launiger Unterzeile.

Ein wirkliches Interesse an einer wirklichen Abbildung des Konzertauftritts gibt es dann ebensowenig. Ich habe zwar tatsächlich ein paar echt kritische Stimmen gefunden - wie immer die Minderheit. Kaum jemand hat ein Interesse daran einen offenbar etwas enttäuschenden oder ärmlichen Auftritt ernsthaft darzustellen - und zwar wegen der bereits angesprochenen oder anderen Lobbyisten.

Einsicht gibt es nur dann, wenn bei großen Kongressen, wie dieser Tage, ein ausländischer Experte die hiesigen blamiert, wie Juan Antonio Giner die Teilnehmer des European Newspaper Congress in Wien mit seinem Videospiel-Beispiel.

Da die Printmedien aufgrund ihrer vorsintflutlichen Kategorisierung zwischen E- und U-Kultur nur vereinzelt Wert auf analytische Nachberichte von Popkultur-Ereignissen legen, werden zu solchen Events in der Regel Praktikanten oder Anfänger geschickt.

Wenn sich dann die an einer MickyMaus-Hand abzuzählenden Soul/R'n'B-Experten des publizistischen Österreichs der Sache nicht annehmen (wie im Fall von Beyoncé geschehen) dann passiert halt genau gar nichts.

Wir halten fest: halbseidene Ankündigungen, kaum Reviews, gar keine Analyse. Aber alles findet natürlich innerhalb des selbstreferentiell bestätigten Qualitätsbegriffs statt. Als purer Selbstbetrug.

Die Sache mit dem Double

Nun ist das Konzert einer Medienpersona, die ein eigenes Label samt Mode und Duftnoten vertritt, nicht der main focus: Wichtig für das Geschäftsmodell Beyoncé ist auch das Rundherum. Also arrangiert man ein Rahmen-Programm, das die nach glatten PR-News lechzenden Medien (und auch die Quality-Papers haben allesamt eine Section, wo sie derlei Schas brav nachbeten) gierig aufsaugen, weil es a) schnell und billig zu machen ist, man b) nicht über einen eigenen Zugang nachdenken muß und man sich c) mit der Ausrede, dass ein eh blödes Publikum ja gar nicht an Analyse interessiert sei, darum herumdrückt.

Nun geschah es, dass Beyoncé einen mittlerweile klassischen Stop eingelegt hat, der im Handbuch der US-Star-Manager unter dem Stichwort "Vienna" fett drinsteht und etwa so lautet: Visit art-museum "Albertina", director is a huge starseeker.

Gesagt, getan. Bloß, es stellt sich heraus, die Albertina-Beyoncé war nicht die echte, sondern ein Double.

Und plötzlich bricht die ganze künstlich inszenierte Blase in sich zusammen und offenbart sich in aller Lächerlichkeit: das geheuchtelte Kunst-Interesse der US-Stars, die Bückedich-Grundeinstellung des Albertina-Chefs, die Blindheit der Fans (die auch das offenkundige Double bekreischen), die Banalität der Inszenierung, das berechtete Für-Blöd-Verkaufen aller.

Aber: nützt irgendein Medium diese kleine Groteske, die den ganzen Lack abblatteln läßt, die exemplarisch vorführt, wie Glamour-Stardom und den verlogenen PR-Umgang damit funktioniert, um das alles aufzuzeigen?

Nein, niemand.

Nicht einmal die Urheber, die den Unfug inszeniert haben, stehen dazu - wohl weil da was aus dem Ruder gelaufen ist. Man hat, zurecht, Angst, dass sich der bis auf die Knochen blamierte Albertina-Chef, beim Chef beschwert - also spielt man alles runter.

Grotesken und Gegacker

Diese (politisch-ökonomische) Willfährigkeit der Printmedien (die ja innerhalb ihrer redaktionellen Strukturen unglaublich direkt von Besitzer-Einflüssen abhängig ist) ist aber nicht der Punkt, auf den ich hier rauswill.

Natürlich hat Klaus Albrecht Schröder das Recht dazu, diesen Fauxpas, der zeigt, dass der Hauch eines Stars und die Anwesenheit einer Kamera reicht um ihn zu einer dreisten Selbstinszenierung zu treiben (die wiederum ein grelles Spotlight auf die Art einen Kunstbetrieb zu führen setzt) zu relativieren.

Und natürlich hat die Branche auch das Recht intern belustigt drüber zu gackern.

Echter Qualitätsjournalismus allerdings hätte die Pflicht diesen Vorfall aufzugreifen und anhand dieses Beispiels all das aufzuzeigen, was man unter der Tuchent hält: die Verflechtung von Society-Tratsch- und Repräsentations-Kultur, die Verzahnung von Veranstaltern, Präsentierern und Berichterstattern, die Komplett-Erfindung von Star-Biografien, das Konstrukt von Star-Aufenthalten, die gekünstelten Wien-Aufenthalts-Settings.

Es kann nicht die Aufgabe von Qualitätsjournalismus sein, sich zum Komplizen der Macht (und da ist es egal in welchem Bereich, das gilt unisono für Politik, Wirtschaft oder Sport) zu machen und dabei zu helfen, den Konsumenten etwas vorzugaukeln - es kann auch nicht die Aufgabe von Qualitätsjournalismus sein, über derlei hinwegzusehen und sich auf copy/paste-Übernahmen auszureden. Das ist der Job des PR-Wastls, des Lobbyisten.

Nun ist es im Bereich der Medienberichterstattung (die meist in der Kulturredaktion sitzt) der Printmedien allerdings bereits gang und gäbe, sich als reiner Lobbyist zu profilieren; nun ist es aber im Bereich der Hochkultur-Berichterstattung üblich, dass man eng mit den Bundestheater-Vertretern kuschelt; nun ist es aber auch in allen anderen Bereichen der Event-Kultur so, dass man über die enge Zusammenarbeit den Blick aufs Wesentliche (Achtung: Selbstkritik!!!) gern verliert.

Das ist nicht ärger als im Geklüngel der Polit-, Wirtschafts- oder Sport-Journalisten, die allesamt viel zu nahe an ihre Objekte herangerückt sind, um einer Verhaberung zu entgehen. Es ist gleich schlimm. Weil es mit den Mitteln der Lüge und der Weglassung arbeitet; und dem mutlosen Wegschauen.

Und es hat alles mögliche, aber sicher keine Qualität. Keine journalistische und auch keine menschliche.