Erstellt am: 30. 11. 2014 - 19:00 Uhr

Netzneutralität spaltet EU-Kommission und Rat

Der für digitale Wirtschaft zuständige EU-Kommissar Günther Oettinger zeigte sich zwar optimistisch, dass es in puncto Netzneutralität bald eine Einigung im Rat geben werde. Die Sitzung des EU-Ministerrats am Freitag gab allerdings keinen Grund zum Optimismus, denn der Rat ist in dieser Frage sichtlich gespalten. Die Bruchlinien verlaufen dabei zwischen kleinen und den großen Mitgliedsstaaten, den eigentlichen Ausschlag gibt dabei aber die Größe der jeweiligen, nationalen Telekoms.

Auch die Kommission ist offenbar uneins in der Frage, ob kostenpflichtige "Überholspuren auf der Datenautobahn" statthaft sind, oder ob für allen Datenverkehr weiterhin Geichbehandlung gelten sollte. Die Aussagen Oettingers und des für den gesamten digitalen Binnenmarkt zuständigen Vizepräsidenten Andrus Ansip gehen in dieser Frage immer weiter auseinander. Während Ansip dabei die Mehrheitsmeinung im Parlament vetritt, bringt Oettinger genau jene Argumente immer wieder aufs Tapet, die das Parlament abgelehnt hatte.

Breite Ausnahmen, Blockaden

Dieser Beschluss des Parlaments, das sich im Frühjahr mit großer Mehrheit für eine Gleichbehandlung allen Internetverkehrs auf der Transportebene ausgesprochen hatte, wird im Ministerrat gerade mit einer eigenen Version beantwortet. Die sieht deutlich anders aus, denn im aktuell vom Rat bearbeiteten Kapitel geht es weniger um Rechte wie jenes auf Informationsfreiheit, das eine Gleichbehandlung aller Daten beim Transport voraussetzt. Vielmehr ist dort nur von "Traffic Management" die Rede, wie nämlich mit dem Datenverkehr bei Überlastung der Netzwerke etwa nach Angriffen umzugehen sei.

Im April hatte sich das EU-Parlament mit 534 Pro- und gerade einmal zwei Dutzend Gegenstimmen für eine Verankerung der Netzneutralität im EU-Rechtsrahmen ausgesprochen. Seitdem ist der Ministerrat am Zug.

Hier sieht das Ratspapier breite Ausnahmeregelungen von der Gleichbehandlung vor. Internetprovider sollen in den Verkehr nach eigenem Dafürhalten eingreifen und Websites selbst oder auf behördliche Aufforderung, jedenfalls aber ohne Gerichtsurteil blockieren können. Der Text ist dabei so breit und allgemein gehalten, dass aus diesen Notfallsmaßnahmen sozusagen die allgemeinen Regeln für die Behandlung der Daten abgeleitet werden.

Widerspruch aus sieben EU-Staaten

Eine ganze Reihe vor allem kleinerer Mitgliedsstaaten habe bei der freitäglichen Sitzung Einspruch gegen diese Vorgangsweise angemeldet, das berichtet die deutsch-britische Expertin für Netzpolitik, Monica Horten in ihrem Blogeintrag vom selben Tag. Laut Horten hatten die Ratsdelegationen aus den Niederlanden und Slowenien, wo die Netzneutralität bereits gesetzlich verankert ist, auf ihre diesbezüglichen Gesetze verwiesen.

Iptegrity

Der neue Ratsvorschlag sei inakzeptabel, hieß es aus Holland, weil er freihändige Blockaden und die Diskriminierung von Kunden nach Gutdünken ermögliche. Die Ausnahmen seien so breit formuliert, dass die Netzbetreiber alle anderen Regeln zur Gleichbehandlung des Verkehrs nach Belieben umgehen könnten. Ohne Diskriminierungsverbot führe diese Vorgangsweise dazu, dass letztendlich der Provider bestimme, welche Services und Inhalte der Kunde nutzen könne. Die Delegationen Ungarns, Polens, Griechenlands, Finnlands und Estlands unterstützten die Kritik der Niederländer.

"Starke Regeln, klare Definitionen"

Mit der Bestellung von sieben Vizepräsidenten hat Jean-Claude Juncker eine völlig neue Managementebene in der Kommission eingezogen. Die Vizepräsidenten koordinieren jeweils die Arbeit mehrerer Kommissare, was künftige Alleingänge verhindern soll

Unter Andrus Ansips Regierung war die kleine baltische Republik Estland zum bestvernetzten EU-Land aufgestiegen, nunmehr ist Ansip Vizepräsident in der Kommission für den digitalen Binnenmarkt. Mit Jyrki Katainen, dem ehemaligen finnische Ministerpräsidenten sowie Frans Timmermanns - vordem Außenminister der Niederlande - sitzen noch zwei weitere Vizepräsidenten aus Ländern, in denen Netzneutralität ein hoher Stellenwert zugewiesen wird, in der neuen Führungѕebene der Kommission.

CC by SA 3.0 / Magnus Fröderberg

Erst am Donnerstag hatte Ansip vor dem EU-Parlament in Straßburg betont, dass es "starker Regeln" bedürfe, um einen digitalen Binnenmarkt in Europa zu schaffen. "Das Konzept für Netzneutralität muss solide und klar definiert", sein lautete Ansips Schlussfolgerung. Von Günther Oettinger hörte man bisher allerdings überhaupt nichts klar Definiertes, sondern bestenfalls wolkige Andeutungen - Oettinger wich bisher jeder klaren Antwort aus. Schon rund um seine Anhörung im Oktober hatte er sich gegen eine "absolute" und für eine "abgestufte" Netzneutralität ausgesprochen.

Ausnahmen für "spezielle Services"

In einem anderen Interview hatte er sich eine Art Leistungsschutzrecht für "intellektuelle Werte" aus Europa ausgesprochen, für deren Verarbeitung dann ein Konzern wie Google eben bezahlen müsse. In Deutschland sind die großen Verlagshäuser mit einer diesbezüglichen Klagekampagne gegen Google eben an die Wand gefahren. Google hatte für die Anzeige von Anrissen der Artikel in den Online-Ausgaben dieser Verlage in Folge nicht wie gefordert bezahlt, sondern nur noch die nackten Titel angezeigt. Nach drastischen Rückgängen bei den Zugriffen auf diese Nachrichten hatten die deutschen Verlage klein beigeben müssen.

Oettingers Vorgängerin Neelie Kroes hatte einen ganz ähnlichen Kurs gesteuert. Nach formalen Bekenntnissen zur Netzneutralität kam postwendend die Notwendigkeit aufs Tapet, "spezielle Dienste" genau davon auszunehmen. Diese speziellen Services wurden nie genauer definiert, einmal hieß es, die Priorisierung sei für lebenswichtige "E-Health"-Angebote und Notfallmedizin unabdingbar. Zuletzt wurden dann Telemetriedienste für die Automobilistik und den kommenden Bandbreitenbedarf von "Industrie 4.0" angeführt.

Streaming als "spezieller Service"

Tatsächlich priorisiert wird aber jetzt schon Unterhaltung, Streaming-Dienste wie Spotify bezahlen die Mobilfunkanbieter für bevorzugte Auslieferung. Das ist das Wunschmodell der großen europäischen Telekoms, die damit bei gleicher Bandbreite höhere Gewinnspannen erzielen wollen. Genau das ist auch gemeint, wenn von Oettinger und anderen "die Stärkung der digitalen Wirtschaft in Europa" beschworen wird. Diese besteht großteils aus den ehemaligen Monopolisten, den Telekoms, die als Infrastrukturbetreiber deutlich weniger profitabel sind, als der von US-Firmen vollständig dominierte Markt mit Services.

Hinter den Kulissen lobbyieren die spanische Telefonica, die Deutsche Telekom und andere Branchengrößen deshalb seit Jahren für eine Abschaffung der Netzneutralität. Unterstützung finden sie dabei wiederum nicht von der gesamten konservativen Fraktion, sondern in erster Linie von Konservativen aus großen Mitgliedsstaaten wie Deutschland, Großbritannien oder Spanien.

Am Beispiel Drei in Österreich

Wird den großen Telekomkonzernen, die europaweit den Markt mit Internetzugängen beherrschen, erlaubt, die mit viel Risikokapital ausgestatteten "speziellen Services" wie Netflix oder Spotify gegen zusätzliches Entgelt bevorzugt auszuliefern, brauchen europäische Services auf dem Streaming-Markt gar nicht erst antreten. Spotify geht es nach eigenen Aussagen beim Start in Europa vorderhand nicht um kurzfristig erzielbare Gewinne, sondern um Reichweite, also um die Dominanz am Markt. In Österreich hat der Mobilfunker Drei einen solchen Vertrag mit Spotify abgeschlossen. Spotify bezahlt dafür, dass seine Streams nicht unter die Beschränkung des Datenvolumens fallen.

"Mittel- und langfristig gefährden solche Verstöße gegen die Netzneutralität die Innovationskraft des Internets, da andere ähnliche Dienste benachteiligt und der Wettbewerb auf diesem Markt verzerrt wird", hieß es seitens des österreichischen Regulators RTR im Juni zum Deal zwischen Drei und Spotify .

Drei

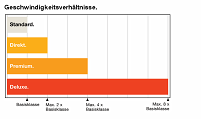

Ebenso wie der an "Traffic Management" orientierte Ansatz im Ministerrat ist die geplante Tarifpolitik von Drei für den neuen Breitbanddienst LTE von einem Sonderfall, nämlich "ausgelasteten Netzkapazitäten", abgeleitet. Nur die oberste "Deluxe"-Klasse ist stets priorisiert, die unteren drei Leistungsklassen werden bei Verstopfung unterschiedlich stark gedrosselt. Das sei notwendig, um 15 Prozent der Bandbreite für "gewisse Services" zu reservieren, um namentlich "telemedizinische Dienste, Telemetrie-Dienste etc." bevorzugt abzuwickeln, heißt es dazu von Drei.

Druck auf Oettinger wird wachsen

Die großen Differenzen im Ministerrat stehen einer baldigen Regelung für den digitalen EU-Binnenmarkt im Wege, immer fraglicher wird dabei, ob der für 2015 angestrebte Abschluss überhaupt noch realistisch ist. Viel einfacher ist es hingegen vorauszusagen, dass der Druck auf Kommissar Günther Oettinger wachsen wird, endlich klare Aussagen zum Thema Netzneutralität in irgendeine Richtung zu treffen. Bei Beobachtern des Geschehens mehren sich nämlich die Zweifel, ob der Energieexperte Oettinger seinem neuen Fachbereich digitale Kommunikation überhaupt gewachsen ist.

Monica Horten glaubt das offenbar nicht: "Kommissar Oettinger, der ebenfalls zu Wort kam, hat noch immer nichts mitgekriegt. Er glaubt auch weiterhin, dass es gute Aussichten auf eine baldige Einigung gibt." Was Österreich betrifft, so war laut Unterlagen des Rats auch Verkehrsminister Alois Stöger in der Ratssitzung am Freitag anwesend.