Erstellt am: 9. 5. 2014 - 14:36 Uhr

Roddy on the Waves

Lassen wir einmal das ganze Gerede für und wider den schottischen Separatismus beiseite.

In einer anderen, besseren Welt, die mindestens genauso echt ist wie die des kleingeistigen Feilschens um wirtschaftliche Vorteile rund um die bevorstehende Abstimmung zur schottischen Unabhängigkeit, existiert das Londoner Phänomen der Schotten im Süden.

Sie sind Exilant_innen, die an ihrem Zielort, aus dem es meist kein Zurück gibt, oft die besseren Londoner_innen hergeben, indem sie alle guten britischen Schrullen wie etwa den unheilbaren Retro-Instinkt, die Fähigkeit zur gesunden Selbstironie oder den Hang, seine Gefühle in Popsongs auszudrücken, mit einer eher unsüdenglischen Zusatzdosis solidarischer Großzügigkeit vereinen.

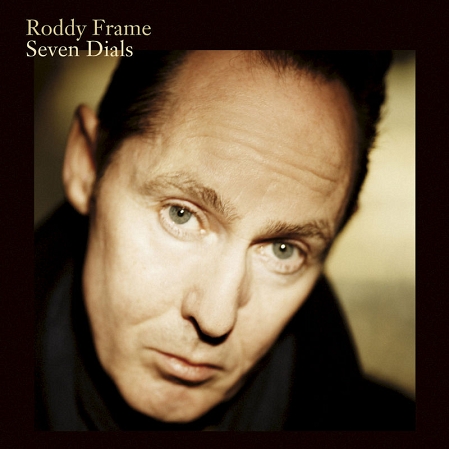

In meinem Kopf verkörpert Roddy Frame, der die Achtziger und den Großteil der Neunziger des letzten Jahrhunderts als Haupt- bis Einzeldarsteller des elegant perfektionistischen Pop-Projekts Aztec Camera verbrachte, diesen positiven Stereotyp wie kaum ein anderer.

AED Records

Ich höre sein fantastisches neues Album "Seven Dials", auf dem er es fertig bringt, selbst Textzeilen wie "People are stars, they're so beautiful" ("In Orbit") profund und berührend klingen zu lassen. Und ich muss gleich daran denken, wie Roddy seinem vom Schlaganfall gezeichneten alten Freund Edwyn Collins (bzw. dessen in ihrem heldenhaften Kampf um die Wiederherstellung ihres Mannes einfach unaufhaltsamer Partnerin Grace Maxwell) bei seiner Rückkehr zum Musikmachen in der zweiten Hälfte der Nullerjahre zur Seite stand: Als bekanntes Gesicht, an dem sich Edwyn orientieren konnte, als Ersatz für seine gelähmte rechte Hand und als das Gedächtnis, das die Akkorde zu seinen alten Songs gespeichert hatte.

Noch als Teenager hatte Roddy mit Aztec Camera beim von Edwyn und Alan Horne betriebenen Postcard-Label Leute gefunden, die an seine Musik glaubten, und jetzt hatte er die Gelegenheit, sich dafür zu revanchieren. Auf "Seven Dials" findet sich nun ein Song, der damit nichts zu tun hat, aber "Postcard" heißt. "Ooh, send me a Postcard", singt Roddy im Refrain. Was wiederum vom Sinnbild her an "We Could Send Letters" erinnert, jenen Signature Song von Aztec Camera, dessen Originalversion 1981 auf der B-Seite ihrer Debüt-Single "Just Like Gold" auf Postcard erschien. Das sind so elegante Gesten.

Roddy Frame wirft ja mit Platten nicht gerade um sich. Seine Hits aus den Achtzigern ("Oblivious", "Somewhere in my Heart") erhalten immer noch weltweit Airplay, und Frame hält es aus, mit ein paar Kratzern auf seinem Auto zu leben. Beides zusammengenommen ergibt die Freiheit, keinen Blödsinn zu veröffentlichen.

Aber spätestens als Edwyn 2010 auf seinem Comeback-Album "Losing Sleep" mit allen möglichen anderen Leuten kollaborierte, sprach sich herum, dass Roddy bei der Arbeit mit seinem alten Freund wieder Rock'n'Roll-Blut geleckt habe.

Jahrelang war er nur sporadisch als einsamer, fingerpickender Troubadour mit aufgetreten - eine Rolle, die kaum einer so beherrscht wie er.

Ohne hier sinnlos einen auf Echte-Musiker-Qualität zu machen: Neun-komma-neun von zehn Leuten, die ich alleine mit einer Gitarre auf der Bühne stehen sehe, würde ich am Liebsten empfehlen, sich einmal Frames 2002 direkt auf die Festplatte eines der ersten iMacs gespieltes Album "Surf" reinzuziehen. Nur um einen Blick darauf zu eröffnen, was da alles an Ideen und Ausdruck möglich ist, ganz ohne Überschnappen ins Falsett, pseudogroovige Palatschinken-Frühstück-Kumpelei oder Flucht ins Loop-Pedal (nichts grundsätzlich falsch dran, aber es gerät schnell zum Korsett, was Harmonien und Tempo angeht).

Die beim Freundschaftsdienst für Edwyn wiederentdeckte Freude Roddys am Spielen mit seiner goldenen halbakustischen Gibson, seiner alten Telecaster und was er sonst noch an Obszönitäten zuhause an der Wand hängen hat, war schon letztes Jahr bei den Live-Gigs zur Feier des 30-jährigen Jubiläums des Aztec-Camera-Debüt-Albums "High Land Hard Rain" öffentlich manifest geworden. Im Hintergrund hatte er aber schon einige Zeit in West Heath Yard, Edwyn Collins' Studio in West Hampstead mit Musikern wie Carwyn Ellis von Colorama, Drummer Adrian Meehan und Keyboarder Mark Edwards an seiner ersten Platte seit "Western Skies" (2006) gearbeitet.

Das Resultat "Seven Dials" klingt nicht zuletzt dank Edwyns ziemlich großartigem Haus-Tontechniker Seb Lewsley so gepflegt Vintage, wie Aztec Camera in ihrer glitzernden Modernität damals ja eigentlich nie daher gekommen wären.

Wenn Frames Stimme in Songs wie dem Opener "White Pony" mühelos über den großen getragenen Refrain hinweg segelt, gleicht er fast schon Roy Orbison. Und ich gebe zu, das Gitarrensolo, das Tschaikowski-Klavier, die Streicher und der Reim von "destiny" auf "symphony" auf "The Other Side" gehen in ihrem Overstatement an die Grenze. Aber man sollte sich bekanntlich immer herausfordern. Und danach kommt ja auch gleich wieder zum Abschluss das herrliche akustische Solo-Stück "From a Train", das auch auf "Surf" oder "Western Skies" zu Hause gewesen wäre.

All das soll aber nicht bedeuten, dass Frame seine Ausflüge in die hochartifizielle Welt amerikanischer R&B-Produktionen in den Achtzigern (siehe "Love", 1987) bereute. Während unseres Gesprächs unlängst im Vorraum von West Heath Yard betonte er, dass er ein Studio als einen Ort der Produktion von Pop als Artefakt sieht, wo Sounds erfunden, nicht Performances eingefangen werden (dafür eignet sich sein Wohnzimmer erwiesenermaßen besser). Schließlich wuchs er einst mit Bowie und den Pistols auf und versteht letztere – allen Punk-Haudrauf-Mythen zum Trotz – richtigerweise als Meister der Studio-Konfektion.

Das gab mir auch Gelegenheit, den einen Aspekt anzusprechen, den ich an Roddy Frame immer schon geschätzt aber nie ganz verstanden hab: Wie nämlich seine Herkunft vom Punk und DIY damals Anfang der Achtziger mit seiner ästhetisch völlig gegensätzlichen Vorliebe für jazzige Harmoniefolgen zusammen ging, von denen in jener Szene keiner außer ihm was gehört hatte (Paul Weller nahm ungefähr zur selben Zeit das Akkordlexikon zur Hand, allerdings war das weit weg von Glasgow, wo Roddy aufwuchs).

Wie sich herausstellt (bessere Fans als ich werden das schon lang gewusst haben), lernte er diese Skills von einem gewissen Bill Bane (oder Bain? - für die Schreibweise kann ich nicht garantieren), einem älteren Gitarristen, der in seinem örtlichen Working Men's Club die Arbeiter begleitete, wann immer sie die Laune packte, in spontan gewählter Tonart ein paar Evergreens zu singen. Da musste Roddy, der sich dazu setzen und mitspielen durfte, auf alles gefasst sein.

In anderen Worten: Die Inspirationen, die sein Songwriting über die musikalischen Kreise des Post-Punk-Universums hinausblicken ließen, kamen nicht aus einer der Wundertüten der Popkultur, sondern aus einem der unglamourösesten Winkel seiner Glasgower Nachbarschaft.

Solche faszinierenden Geschichten erzählte Roddy, wenn er nicht gerade auf Edwyns herumliegender Plastik-Spielzeuggitarre die Zusammenhänge der Technik von Wilko Johnson mit den frühen Aztec Camera erklärte.

Robert Rotifer

Der Grund dieser Geschichte ist nun unter anderem, dass ich Werbung für die Stream-Variante meiner Heartbeat-Ausgabe vom Montag machen will, die man noch bis nächsten Montag nachhören kann. Und zwar genau hier.

Die zweite Stunde dieser Sendung gehört (fast) ganz Roddy Frame, seiner Musik, seinen Erzählungen und Erklärungen. Seven Dials on your dial, sozusagen.

PS: Die Frage nach dem Album-Titel hab ich übrigens nicht gestellt, aber seine Anspielung auf jenen gleichnamigen Platz in Covent Garden, wo einst die Volkssänger der Stadt ihre Lieder präsentierten, spricht für sich. Als Ausdruck Roddys offensichtlich ungebrochener Liebe des dankbaren Eingewanderten zu London, das, wie er sagt, "immer gut zu ihm war".

Siehe auch oben: die Schotten im Süden.