Erstellt am: 27. 1. 2011 - 14:24 Uhr

Erinnerungen eines Smalltown Boys

Nostalgisches Blättern im Familienalbum, sanfte Betrachtungen der sepiafarbenen High-School-Girls im Jahrbuch, ein Rückblick auf verflossene Zeiten - so lesen sich John Updikes letzte Erzählungen. Sie geben tiefgehende Einblicke ins prototypische amerikanische Mittelklasse-Leben, erzählen aber letztlich immer dieselbe Geschichte: die von John Updike selbst.

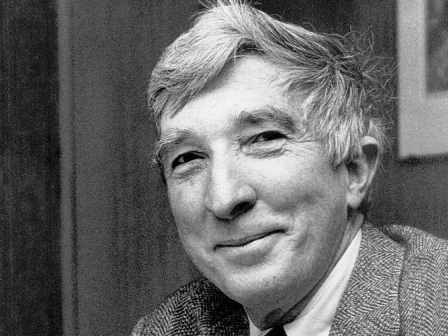

John Updike war für viele einer der größten US-amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er hat mehr als zwanzig Romane und hunderte Kurzgeschichten, Gedichte, Essays und Buchkritiken geschrieben. Am bekanntesten ist er für seine "Rabbit-Serie" (1960-2002), die anhand der Biographie des Kleinstädters Harry Rabbit Angstrom amerikanische Befindlichkeiten zwischen den 1950er-Jahren und der Jahrtausendwende beschreibt. Ein breiteres Publikum hat Updike vor allem durch "Die Hexen von Eastwick" (1984) kennen gelernt, das 1987 mit Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer verfilmt worden ist.

Die Protagonisten der achtzehn Short Stories in "Die Tränen meines Vaters" sind fast ausschließlich Männer um die 70, die der Autor mit den eigenen biographischen Details ausstattet. Sie alle blicken am Ende ihres Lebens zurück: auf eine Kindheit in einem bescheidenen Farmhaus, auf Heirat und Familie mit der Collegefreundin, auf leidenschaftliche Affären, Scheidungen und verpasste Chancen. Schauplatz und Auslöser dieser Lebensbilanzen sind in mehreren Geschichten Klassentreffen.

In "Der Spaziergang mit Elizanne" z.B. spiegelt sich die Situation von Hauptfigur David Kern im Anblick dessen gealterter High-School-Flamme und ihres Mannes:

Die beiden, stellte David sich vor, hatten sich zusammen für einen wohlverdienten Lebensabend gerüstet mit festgelegten Auslandsreisen, Enkelkinder-Hüten und Fitnessclub-Besuchen, mit der von strammer Arbeit erfüllten amerikanischen Freizeit nach dem Vorbild der gutaussehenden alternden Paare in Werbespots für Viagra und Eisenpräparate.

Blick in die Vergangenheit

In Updikes Erzählungen schwingt die Resigniertheit des Alters mit - "Für die Welt ist gesorgt, ich kann loslassen, sie braucht mich nicht.", schreibt er an einer Stelle - und zugleich zeugen sie von einer Wachheit und sprachlichen Versiertheit, für die der "great american novelist" seit Jahrzehnten verehrt wird. Spätestens nach der dritten Retrospektive aber, in der Rentner für Rentner wahlweise späte Reue, Wehmut oder eine noch ein letztes Mal aufwallende Leidenschaft empfindet, indem er die Frauen seines Lebens Revue passieren lässt, wird das Muster allzu redundant.

dpa

Rohwohlt Verlag

Allein John Updikes Riege mitteilsamer Alter Egos will nicht schweigen. Der besagte David Kern z.B. kommt im neuen Erzählband gleich zweimal zu Wort. Wie der Autor stammt er aus einer industriell und landwirtschaftlich geprägten Kleinstadt in Pennsylvania, im Nordosten der USA. Shillington heißt das ländliche Nest auf der Landkarte, Olinger in Updikes Literatur. Nun, als grau gewordener Held einer der frühen Short Stories des Autors, kehrt dieser Kern an den Ort seiner Kindheit und Jugend zurück. Einmal, in "Spaziergang mit Elizanne", wandert er die Pfade erster unschuldiger Romanzen ab. Ein zweites Mal führt ihn "Die Straße nach Hause" über Erdbeerfelder und das Haus seiner Eltern in die Arme desillusionierter alter Schulfreunde. Dass er dort erst nach einigen falschen Abzweigungen mit Verspätung ankommt, bestätigt sein auch ohne diese Schmach bestehendes Gefühl, zu Hause nicht mehr so recht dazuzugehören. Dieses Motiv des "small town boys", der die Backsteinhäuser und Vorgärten seiner Heimat hinter sich gelassen hat, die Provinz aber doch immer bei sich trägt, ist auch Thema der titelgebenden Geschichte, "Die Tränen meines Vaters".

Zurück in die Gegenwart

Nur wenige von John Updikes Erzählungen weichen vom diesem autobiographischen Muster ab. Jede Regung zu Papier zu bringen, jeden Gedanken festzuhalten, den Fokus auf die eigene Befindlichkeit zu legen, und nicht mehr auf die seiner modern gewordenen Nation, schien dem Schreibenden bis zuletzt Lebenselexier gewesen zu sein.

Eine unerwartete Ausnahme in diesem Erinnerungsreigen stellt allerdings "Spielarten religiöser Erfahrung" dar, in der Updike den 11. September 2001 aus der Sicht verschiedener Charaktere schildert. Eine davon ist die eines Terroristen, den der Autor am Vorabend des Anschlags in ein Strip-Lokal setzt. In solchen Momenten, wenn sich Updike aus seiner resignierten Selbstbezogenheit löst und seine an tausenden Seiten geschulte Erzählerfantasie mit scharfsichtiger Gegenwartsanalyse paart, ist er am stärksten.