Erstellt am: 1. 2. 2009 - 15:00 Uhr

Die Vermessung des Kehlmann

Einmal feuerte mein Freund Max, im Schalk auch als Gaudi- oder Audi-Max apostrophiert, eine Bodenrakete gegen mein Gewissen ab. "Wie ist es eigentlich", fragte er mich eher rhetorisch, "wenn man nicht mehr lachen kann, ohne zu husten?" Gewiss neige ich zu ausuferndem Rauchen, aber muss man mich daran auch noch erinnern? Das mache ich doch in vergleichsweise knappen Zeitabständen selbst, indem ich es eben wiederholt tue.

Habe ich schon einmal erwähnt, dass früher alles besser war? Nein? Dann liegt das wohl daran, dass früher auch vieles schlechter war. Früher gab es beispielsweise keine Schnauzbart-Wochensets, dafür aber Raucherabteile bei den Österreischischen Bundesbahnen, die ich stets nutzte, wiewohl ich ihre Abschaffung sehr begrüßenswert fand. Keuchende Schmauch-Sextette verminderten in diesen fünf Kubikmetern munter den Sichtradius auf ein Mindestmaß. Wenn man schließlich mit dunkelroten Augen ausstieg, war kaum mehr Blut im Nikotin festzustellen.

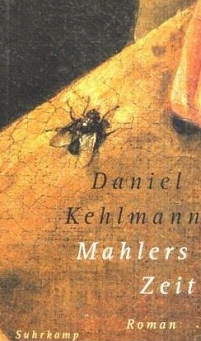

©Suhrkamp Verlag

Ich kann mich aber an eine dreistündige Zugfahrt in einer solchen Rauchkammer erinnern, die ich ohne eine einzige Zigarette absolvierte. Ich aß und trank auch nichts, sondern war so gefesselt von meiner Lektüre, dass ich im wahren Sinne alles um mich herum vergaß. In Händen hielt ich den Roman "Mahlers Zeit" von Daniel Kehlmann, der Geschichte des Physikers David Mahler, der das Gesetz der Zeit entschlüsselt zu haben meint. Eine unheimlich subtile, mehrschichtige Komposition von enormer poetologischer Komplexität, gleichzeitig wunderbar rhythmisch geschrieben und flüssig zu lesen. Nach dem letzten Satz atmete ich tief aus. Das war wunderbar und groß, in sich geschlossen, rund, faszinierend, unterhaltsam, ein Buch mit dutzenden Hinterausgängen und Falltüren, kurz: Ich wollte in diesem Moment, dass die ganze Welt sofort "Mahlers Zeit" liest. Das tat sie aber nicht, Daniel Kehlmann war damals ein besserer Geheimtipp.

Noch am selben Tag landete das restliche Œuvre meines Zufallsfundes Kehlmann im virtuellen Warenkorb. Durch unüberwindbaren Umfang glänzen seine Romane zuletzt, also hatte ich das Gesamtwerk innerhalb kurzer Zeit, ja, ich finde kein besseres Wort, verschlungen. "Ich und Kaminski", eine majästetisch komische Erzählung über den Biographen eines von der Vergessenheit bedrohten Malers, die Novelle "Der fernste Ort", den Erzählband "Unter der Sonne" und schließlich den Erstling "Beerholms Vorstellung". Dieses Buch über Schein und Wahn, über das Leben eines großen Magiers, veröffentlichte Kehlmann mit 22 Jahren, ich las es als letztes. Dieses eindrucksvolle Debüt - Kehlmanns Prosa war schon in jungen Jahren stilistisch brilliant - rundete meine Begeisterung perfekt ab.

Dann wartete ich auf Neuerscheinungen und fand nach Monaten der Ungeduld im Internet endlich die Ankündigung eines neuen Romans: "Die Vermessung der Welt". Ich beiße mir im Nachhinein beide Arschbacken ab, dass ich meinen ersten Gedanken damals für mich behielt, sonst würde man mich heute als Orakel endlich ernst nehmen. Ich dachte zwar nicht an einen gefühlt jahrzehntelangen Spitzenplatz in den Bestsellerlisten, wusste aber beim Anblick der Covers: das wird sich verkaufen. So war es auch, alleine im deutschsprachigen Raum eineinhalb Millionen mal.

Bestseller

"Die Vermessung der Welt" mag zwar nicht Kehlmanns gelungenstes Buch sein, ist aber auf jeden Fall ein äußerst kurzweiliges und humorvolles formales Experiment.

©Katz&Goldt

Bestseller sind in den meisten Fällen ja jene Bücher, die in Bahnhofsbuchhandlungs-Schaufenstern in Stapelform ausgestellt werden und Coelho-Esoterik-Rotz oder Brown-Verschwörungs-Kehricht beinhalten. Wenn nun aber bei einem guten Buch wie "Die Vermessung der Welt" Druckereien Extraschichten einlegen müssen, weil selbst Verkaufszahlen von warmen Semmeln übertroffen werden, ist das verdächtig. "So gut kann der Schmöker ja nicht sein, wenn er so oft geht!", tönt es da. "Wohin geht er denn?", lautet die Gegenfrage. "Na, über die Ladentische!", sagt da der Vorsitzende des Vereins für abgenützte Fügungen.

Daniel Kehlmann wurde durch seinen literarischen Lottogewinn also bei all jenen, die meinen "Lies das!"-Angriff noch vor sich hatten, zum Verdächtigen.

"Kannst du mir vielleicht irgendwas zum Lesen borgen?"

"Bitte, hier."

"Kehlmann? Achso, das ist doch der mit dem Vermessungs-Buch!"

Nicht immer irrt die Masse! Dass ein Roman, der historische Begebenheiten als Grundlagen für eine fiktive, durchgehend in indirekter Rede verfasste Geschichte über zwei Wissenschafter benutzt, einen derart breiten Geschmack trifft, mag verwundern, macht das Buch aber nicht schlechter.

Vier Jahre nach dem großen Erfolg hat Kehlmann jetzt einen neuen Roman veröffentlicht, der sich aus neun miteinander verwobenen Kurzgeschichten erst gegen Ende zu einem solchen zusammensetzt.

©Rowohlt Verlag

Ruhm

Wenn ein Sportler einmal erfolgreich war und medial angemessen verheizbar ist, schaffen es Sportjournalisten oft über Jahre, selbst für vierundsiebzigste Plätze noch Gründe und Ausreden an ihren schütteren Haaren herbeizuziehen.

In vielen Bereichen der Kultur ist das anders. Was einem bemerkenswerten Debüt oder Durchbruch folgt, wird reflexartig vernichtet. Die Rezensionen zu 'Ruhm' waren teils euphorisch, zu einem Gutteil aber auch verhalten. Alleine das ist schon ungewöhnlich, spricht womöglich sogar für das Buch.

"Ruhm" setzt Kehlmanns Werk konsequent fort: Die Figuren sind suchende, verlorene und verzweifelte Einzelkämpfer, deren bisheriges Leben unerwartet in neue, verstörende und schiefe Bahnen gerät. Die Sprache ist rund und eingängig - nicht die sprachliche Syntax wird gebrochen, sondern die Erzählrealität. Eine Hauptfigur tritt plötzlich in einen Dialog mit dem fiktiven Autor einer Geschichte, der in einer anderen wieder Hauptfigur ist. Ein Schauspieler wird immer mehr zu seinem Double, bis er sich selbst gegenübersteht. Höchst subtile Brüche von Erzählebenen, elegante Variationen von Tempo, Stil und Sprache und mit geschickten Kniffen plastisch gestaltete Protagonisten machen diesen literarischen Episodenfilm zu einem eingängigen und unterhaltsamen, aber nicht trivialen Werk. Zweifelsohne sind nicht alle Raffinessen eindeutig innovativer Natur. Schon bei Diderot machten sich Figuren selbstständig und Dos Passos schrieb, als die Urgroßväter von Jim Jarmusch noch am Leben waren. Der geschmeidige Einsatz von Griffen in die Trickkiste und die Verknüpfung dieser Schmähs macht "Ruhm" dennoch originell und originär.

Die Vermessung des Kehlmann

geht weiter.

Bisher hält er sich wacker.