Erstellt am: 13. 11. 2015 - 01:37 Uhr

Radioballaden

Eine knappe Woche ist es her, dass ich die Nachricht von Eva Umbauer erhielt, sie könnte grippehalber (die Arme) ihre Ausgabe von FM4 Heartbeat am vergangenen Montag nicht machen, also bin ich eben für sie eingesprungen.

Wie es der Kalender wollte, hatte ich an jenem Montag zwar schon was vor, aber zufälligerweise etwas, das sich ziemlich gut mit Sendungmachen verbinden ließ. An jenem Tag fand nämlich im Londoner Barbican unter dem Motto „Blood and Roses“ ein Konzert zum Gedenken an den vor 100 Jahren geborenen (und 1989 gestorbenen) Ewan MacColl statt.

Im britischen Folk Revival der 1950er und 60er war MacColl, der langjährige Kommunist und Aktivist, der stets mit dem Zeigefinger im rechten Ohr sang, ein maßgeblicher Guru und Chef-Ideologe.

Er betrieb den Singers Club, den dogmatischsten aller Folk-Vereine mit der Hausregel, dass jede_r, der oder die dort auftrat, die Musik seiner/ihrer Herkunft vortragen sollte, und zwar mit den jeweils authentischen Instrumenten, am besten aber gleich a capella.

Mit seinem Tonbandgerät bereiste MacColl Großbritannien, ein bisschen so wie Alan Lomax die Vereinigten Staaten, immer auf der Suche nach Volksweisen und Geschichten aus dem Leben der arbeitenden Klassen, erzählt in deren authentischen Zungen, manchmal aber auch in eigens dafür verfassten Songs. Er verarbeitete seine Recherche und seine Inspiration in musikalische Sozialreportagen für das britische Radio. „Radio Ballads“ nannte er dieses innovative Format.

Wenn MacColl zu solchen Zwecken seine Songs schrieb, wollte er sich selbst dabei nicht als Autor profilieren, sondern mit seinen Lieder bloß einen Beitrag zum stetig wachsenden Schatz der mündlich tradierten Folk-Songs liefern. Das größte Kompliment war für ihn, wenn ein Songs wie der „Manchester Rambler“ sich verselbständigt hatte, bis alle glaubten, es hätte ihn immer schon gegeben.

„I may be a wage slave on Monday / But I am a free man on Sunday“

Andere Songs von MacColl, die jede_r kennt (auch wenn er/sie das nicht weiß), sind zum Beispiel „Dirty Old Town“, sein Lied an seine alte Heimatstadt Salford, vielleicht „The Shoals of Herring“ (auch aus einer Radio-Ballade), auf jeden Fall aber, wenngleich wohl verkleidet als Pop-Song in seinen unzähligen Cover-Versionen:

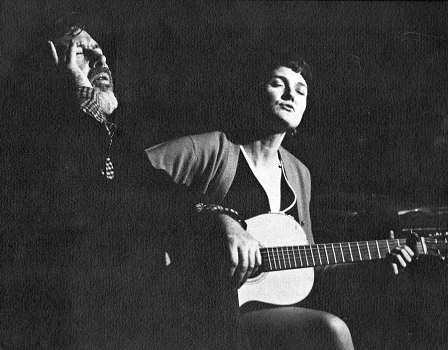

„The First Time Ever I Saw Your Face“, das Lied, das er 1957 für seine junge Geliebte (MacColl war bereits zum zweiten Mal verheiratet) Peggy Seeger schrieb, die bis zu seinem Tod seine wichtigste ideologischen und kreative Gefährtin bleiben sollte.

Topic Records

MacColl hasste alle kommerziellen Versionen dieses Songs, von Roberta Flack über Engelbert Humperdinck, Petula Clark und den Chi-Lites bis zu Johnny Cash und Elvis Presley. Aber er, der unabsichtlich einen Pop-Hit geschrieben hatte, sollte auch einen Popstar zur Tochter haben (Kirsty MacColl). Und zum Enkel, wovon er allerdings nichts mehr mitbekam.

Am Montag saß ich mit Jamie MacColl vom Bombay Bicycle Club in der Kantine des Barbican und wir sprachen darüber, was sein Großvater wohl von der Folktronica-Version seines Songs „The Young Birds“ gehalten hätte, die Jamie gemeinsam mit seinem Bandkollegen Jack Steadman für „Joy of Living“, eine vor kurzem erschienene Tribute-Compilation aufgenommen hat.

Oder von den anderen darauf erschienenen Interpretationen von Jarvis Cocker („The Battle Is Done With“), Billy Bragg („Kilroy Was Here“) oder Rufus & Martha Wainwright („Sweet Thames, Flow Softly“).

Jamie kann das natürlich nicht beurteilen, er war beim Tod des Großvaters noch ein Baby. Aber er führt die Diskussion von damals noch heute mit seiner rüstigen Oma Peggy Seeger, die beharrlich nicht wahrhaben will, dass nun schon seit Generationen Popsongs die Funktion des tradierten Folksongs erfüllen.

Eine Stunde vor dem Treffen mit Jamie hatte ich den 74-jährigen Martin Carthy interviewt, der ebenfalls auf der Tribute-Comp vertreten ist („I'm Champion at Keeping 'Em Rollin'“) und an jenem Abend gemeinsam mit Peggy Seeger, seiner Tochter Eliza Carthy, Seth Lakeman und dem versammelten MacColl-Klan (in der Mitte die Söhne Calum und Neil) auf der Bühne stehen sollte.

Jetzt, wo John Renbourn, Bert Jansch und Davy Graham nicht mehr unter uns weilen, ist Martin Carthy (vielleicht neben Wizz Jones) so etwas wie der letzte große Überlebende der innovativen Fingerpicker und Folk-Interpreten der Sixties, die in ihrer Herangehensweise damals schon statt unverfälschter Authentizität Verbindungen zu anderen Kulturen suchten.

MacColls Konzept des Singers Club war als eine Begegnungsstätte der verschiedenen Folk-Traditionen gedacht gewesen, aber was hätte einer wie Davy Graham, dessen Mutter aus Guyana und Vater aus Schottland kam, als seine angeborene Tradition repräsentieren sollen, wenn nicht eine multikulturelle Mischung? Selbst in den Sechziger Jahren war Großbritannien also schon zu bunt, um dem Reinheitsgebot der Folk-Purist_innen zu genügen.

Das sah auch Martin Carthy schon damals so. Wie viele andere junge Musiker_innen ging er in MacColls Clubs, um dort großartige Musik zu hören, aber nicht um dort zu spielen: „Ewan hätte nicht gemocht, was ich machte.“ Stattdessen zupfte Carthy lieber im Les Cousins an der Charing Cross Road seine Gitarre, gleich ums Eck von der Denmark Street, wo die Pop-Verleger ihre Fäden zogen. Im Windschatten des Erfolgs von Bob Dylan hatte er eine zeitlang seinen eigenen Major-Deal bei Fontana, und dann sogar eine semi-elektrische Band (Steeleye Span).

In Wahrheit war aber natürlich auch der hyper-authentische Ewan MacColl eine Kunstfigur, geboren als James Henry Miller, der Sohn eines aktiven Gewerkschafters, der als Schauspieler leidenschaftlich der Lehre Stanislavskis anhing.

Nach meinen Interviews mit Jamie MacColl und Martin Carthy zog ich mich mit Kopfhörern in ein Pub zurück, schnitt die Zitate für meine Sendung zurecht, nahm in der Toilette die letzten paar Moderationen auf, und stellte meinen Laptop zum Abmischen auf den Spülkasten. Es dauerte eine Weile, bis meine kleine Radioballade per öffentlichem W-LAN in Richtung Wiener Funkhaus gewandert war, also kam ich dann ein bisschen zu spät zum Konzert im Barbican.

Immerhin sah und hörte ich noch, wie die 80-jährige Peggy Seeger im Kreis ihrer musizierenden Familie „The First Time Ever I Saw Your Face“ sang und spielte. Im Klang ihrer Stimme und ihrer Phrasierung war sehr eindeutig die Vorahnung einer Joanna Newsom zu erkennen. Peggy mag den Dogmen ihrer Jugend immer noch treu geblieben sein, aber man kann sich eben nicht aussuchen, wen man beeinflusst, und das ist gut so.

Meine Heartbeat-Sendung vom Montag mit Auszügen aus der Compilation „Joy of Living“ und meinen Interviews mit Jamie McColl und Martin Carthy ist noch bis Sonntag hier zu hören: