Erstellt am: 14. 9. 2015 - 05:30 Uhr

Artists of the Week: The Libertines

Zum Zeitpunkt, wo ich das hier schreibe, sind wir wieder einmal an dem Punkt angelangt, wo die Libertines in letzter Minute Gigs absagen (den Launch ihres dritten Albums am Donnerstag im Electric Ballroom), von "medizinischen Notfällen" die Rede ist und uns gleichzeitig versichert wird, dass Peter Doherty "in Sicherheit" sei.

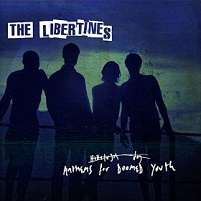

Keine Sorge, ich mutmaße hier nicht über die Süchte eines unheilbaren Selbstzerstörungsdarstellers. Hier soll es um das Album „Anthems for Doomed Youth“ gehen, entstanden bei einem Thailand-Studio-Urlaub und benannt übrigens nach einem Gedicht des englischen Kriegsdichters Wilfred Owen.

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass die Libertines sich auf Owen beziehen, aber während die Romantisierung des Ersten Weltkriegs als Metapher für eine verschwendete (männliche) Jugend zu Anfang des letzten Jahrzehnts noch interessante historische Bezugswelten eröffnete, treibt sie jetzt im bereits etwas abgestandenen Fahrwasser der ausladenden letztjährigen 100-Jahres-Feierlichkeiten zum Beginn des Great War.

Und dieser Titel im Speziellen hat einen selbstironischen Nachklang, zumal die Libertines heutzutage einen Mann mit grauem Bart in der Band haben (Schlagzeuger Gary Powell) und somit offiziell nicht mehr zur Jugend gehören. Sie sind also nicht die Doomed Youth im Sinne der dem Untergang geweihten Jugend, sondern es ist ihre Jugend, die untergeht.

THe Telegraph

Selbst wenn wir davon ausgehen dürfen, dass Carl Barat, der den Titelsong einsang, während Doherty gerade ein Nickerchen machte, sich der Ironie bewusst ist: Die Idee, ein Lied über die im mittleren Alter nicht mehr so leicht wegzusteckenden Folgen übermäßigen Alkoholgenusses nach einem Gedicht über das Sterben junger Soldaten auf dem Schlachtfeldern des Stellungskriegs in Flandern zu benennen, ist aber schon ein klein wenig kühn.

Allerdings: „Wir gehen nirgendwohin, weil das Nirgendwo am Weg liegt“, das ist eine gute Zeile.

Die andere auffällige literarische Referenz ist „Gunga Din“ (nein, hat mit Ganja nichts zu tun), ein Song, der seinen Titel mit einem berühmten Gedicht Rudyard Kiplings teilt. Der Originaltext handelt von einem zerlumpten, treuen indischen Diener. In der blutigen Schlacht opfert er sich für seinen britischen Kolonialherren auf, der ihn sonst tagtäglich misshandelt.

Manche Leute halten das Gedicht für kritisch, zumal der Erzähler ja das Unrecht, das Gunga Din widerfährt, ausführlich schildert und am Schluss sagt: „Though I’ve belted you and flayed you / By the livin’ Gawd that made you / You’re a better man than I am, Gunga Din!“

Andere wieder würden sagen, Kipling bedient hier das Klischee des Edlen Wilden, der sich nichts anderes vorstellen kann, als loyal zu dienen.

(C) 2015 Libertines Recording Limited

So oder so (vielleicht sogar beides), es hat wenig zu tun mit dem halb in weißfleischigem Kabeljau-Reggae, halb im Britpop-Sauf-Hymnen-Beat daherkommenden Lied der Libertines, dessen erste Person in seinem Dusel halt von Gunga Din träumt, zumal er sich beim Anblick des Gesichts im Spiegel am Morgen (da sind wir wieder) vage an eine berauschte Rangelei vom Vorabend zu erinnern scheint:

"I think I have the right / A little drinky now and then to help me just to see the light / Just another day, it feels like nothing's changed / Oh fuck it, well here I go again"

"A little drinky now and then", das ist der Moment, wo die strategisch platzierte Rauschmittel-Anspielung als Coolness-Garant im Popsong in die erbärmliche Verniedlichungs-Lingo rückfälliger alter Ex-Alkoholiker kippt. Und dies (nicht nur) sind die Libertines wohl heutzutage.

Live: FM4 Indiekiste: The Libertines am 25.3. 2016 in der Wiener Stadthalle

Trotzdem hat ihr erstes Album seit 11 Jahren, das dritte insgesamt, unbestreitbar was Kontemporäres, gerade in seinem Schwelgen über Vergangenes, das nur in der kollektiven Erinnerungen weiter existiert – nicht zuletzt weil mich "Anthems for Doomed Youth" in genau diesem Aspekt so frappant daran erinnert, was gleichzeitig auch in anderen lokalen Popkulturen passiert, ob in Upstate New York, Brooklyn, L.A. oder äh... Wien.

Das London, von dem die Libertines singen, gibt es nämlich schon lange nicht mehr. Und ich spreche jetzt nicht vom mythischen Albion, das sie einst zelebrierten, sondern von jenem London, in dem sie zu jener Zeit tatsächlich (gerade) noch wohnten und in kleinen Mietwohnungen Privat-Gigs für Fans und opportunistische Mantelzipfelpassagiere spielten.

Die dunklen Winkel, von denen sie singen, wurden seither gesäubert, dafür sorgen schon allein die steigenden Immobilienpreise, die den Kern der Stadt nach und nach von allen Spuren der jugendlichen Subkulturen (nicht zu verwechseln mit deren omnipräsenter Merchandise) befreien.

"Fame and Fortune" etwa ist ein Song über die frühen Tage der Band zwischen besetzten Häusern, Theater-Bars und einer Wahnsinnigen in Holloway, die verzweifelt "Monkey! Monkey! Monkey!" ruft (Heroin…).

"Like tin soldiers responding to a call / To Camden we will crawl / One and all", singen die Libertines im Chor, jenseits der Grenze zur Selbstparodie.

Das klingt heutzutage in etwa so lebensecht wie die Einladungen eines am Eingang einer Underground-Station platzierten bleichgeschminkten Studenten im Scherzartikelzylinder, der leichtgläubigen Tourist_innen Begegnungen mit den historischen Geistern Londons verspricht.

„Down to Trash and Lordy Lord / By icons we were lured, one and all“, heißt es (falls ich mich nicht verhört hab) weiter im selben Song in Anspielung auf zwei Hipster-Clubs der Jahrtausendwende: Ein Eingeständnis der Naivität des eigenen, vermeintlichen Ikonen hinterher hechelnden, jugendlichen Scenester-Daseins.

In der Middle-Eight kommt dann sogar der Nebensatz „if you're looking for something that's never been there“ vor. Was die späte Einsicht auszudrücken scheint, dass die Libertines selbst willige Opfer von Londons Touri-Mythos waren.

The Libertines

Aber wie gesagt, ganz genau kann ich das nicht sagen, insbesondere, weil die Vocal-Tracks hier zwecks Instant-Vintage-Patina durch ein eher garstiges Verzerrer-Plug-in geschickt wurden.

Womit wir bei der Frage der Produktion angelangt wären: Obwohl es für die Kontextualisierung der Band-Geschichte im Londoner Rock-Mythengebäude enorm hilfreich war, fand ich ja nie, dass Mick Jones von The Clash den Libertines als Produzent einst wirklich gut getan hat. Damals jedenfalls erzählte man sich, dass er noch größere Probleme hatte, sich im Studio auf den Beinen zu halten, als die Band selbst.

Jake Gosling, der One Direction- und Ed Sheeran-Produzent, der überraschenderweise mit diesem Comeback betraut wurde, hat da sicher eine wesentlich solidere Figur gemacht, und dementsprechend ist "Anthems for Doomed Youth" das fraglos konziseste Libertines-Album bisher geworden.

Und falls er eine Dosis Autotune reingemischt hat, dann jedenfalls so dezent, dass es keiner merkt.

Im Gegensatz zum Beispiel zu Blur- und Smiths-Produzent Stephen Streets Arbeit mit Dohertys Babyshambles scheint Gosling aber stellenweise ein bisschen gar zu unübersetzt an der originalgetreuen Nachempfindung seiner eigenen Teenage Kicks zu arbeiten.

So klingt der Opener „Barbarians“ mit seinen „Private Hell“-artigen Eruptionen aus Tomtom-Rolls und Townshendesken Gitarrenakkorden, seinen „Ohoh“-Chören und Triolen-Breaks wie die exakte Schnittmenge aus The Jam's „Setting Sons“ und „London Calling“ von The Clash. Ähnliches gilt beispielsweise auch für die Bruce Foxton-Basslines in der eingängigen Single „Heart of the Matter“.

Früher einmal reisten britische Bands zu exotischen Locations, um sich dort zur Überschreitung ihres üblichen Bezugsuniversums inspirieren zu lassen, aber die Libertines in Thailand klingen genauso, als wären sie direkt aus der Jam-Ausstellung „About the Young Idea“ im Somerset House ins Studio gestolpert.

Was mich gleich zum Ausgangspunkt dieses Texts zurückbringt: Irgendwann einmal dieses oder letztes Jahr hat Carl Barat in einem NME-Artikel zum Thema „Popstars empfehlen Bücher“ den 1943 erschienenen Roman „The Fountainhead“ von Ayn Rand, der militant individualistischen Lieblingsschriftstellerin aller Rechtslibertären, als „fucking amazing“ gelobt.

Ich hab nun versucht, mir „Anthems of Doomed Youth“ so anzuhören, als wären das nicht die Libertines, sondern die Libertarians, die da spielen, und ja doch, es geht sich aus.

Denn diese Community des frühen Online-Zeitalters, die die Libertines mit ihrer Welt der krachigen MP3-Files und vollgekritzelten Notizbücher einmal repräsentierten, sie hat sich in Individuen im Einzelkampf zerstreut.

Dann und wann kehren sie an die Orte ihrer Gemeinsamkeit zurück und hören noch einmal die alte Band. Sowohl Publikum als auch Band machen alles richtig, sie tragen dieselbe Kleidung, sie sehen ihrem früheren Selbst immer noch erstaunlich ähnlich (so lange ist das schließlich auch wieder nicht her), und sie spielen ihre Gitarren noch genauso linkisch und mit genau demselben Sound. Aber sie stehen eigentlich nur mehr für sich allein.

Das mit der Doomed Youth stimmt insofern schon und betrifft sie alle, auf individuell verschiedene Weise.

Trotzdem: Gute Besserung, Peter Doherty.