Erstellt am: 14. 3. 2014 - 20:19 Uhr

Romany and Tom, Tracey and Ben

Ich hab ja schon einmal anhand des Erscheinens des Morrissey-Buchs hier was über die Musiker_innen-Memoiren-Schwemme der letzten Jahre und ihre nicht immer rein künstlerischen Motive geschrieben. Mein Text war allerdings unvollständig, weil ihm die löblichen Ausnahmen fehlten, oder besser: die eine löbliche Ausnahme, nämlich „Bedsit Disco Queen“, der voriges Jahr herausgekommene, wunderbar ungeschönte Erlebnisbericht von Tracey Thorn über ihre Laufbahn als suburbane Jugendliche, mittelerfolgreiches Indie-Darling (bei den Marine Girls) und Popstar in Zeiten des Auf- und Abwinds (bei Everything but the Girl) – ein Buch, das sogar den härtesten aller Pop-Memoiren-Tests besteht, und zwar: Könnte das auch jemand mögen, der/die sonst echte Bücher liest?

Voraussetzung für ein herzhaftes „Aber ja!“ ist allerdings schon, dass man sich halbwegs für die Popmusik der letzten dreißig Jahre interessiert, was „Bedroom Disco Queen“ dann wiederum entscheidend von den Büchern von Tracey Thorns Ehemann Ben Watt unterscheidet. Dessen Erstling „Patient“ erschien 1997, kurz nachdem Everything But The Girl mit „Missing“ ihren großen Welthit gelandet hatten, erzählte aber von den Jahren kurz davor, als Watt beinahe an einer Entzündung seiner Blutgefäße gestorben wäre.

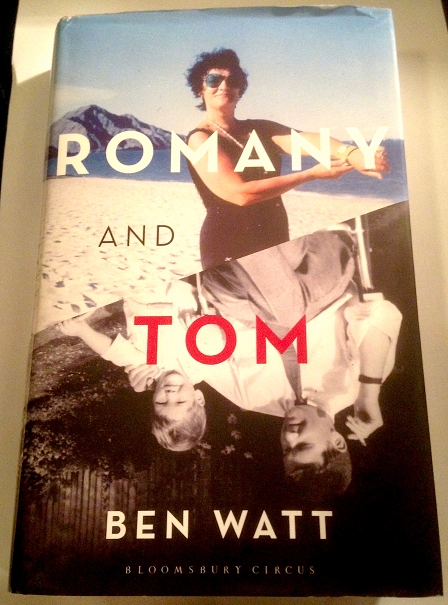

„Patient“ machte die Geschichte einer Krankheit zu einem mitreißenden Seitenfresser, und mit seinem jüngsten Buch „Romany and Tom“ ist Ben Watt ein ähnlicher Coup gelungen: Die Entwicklung seiner Eltern von einem kauzig grantigen Alkoholikerpärchen mit interessantem Showbiz-Hintergrund zu Pflegefällen, mündend im Tod seines Vaters, dokumentiert er auf eine sprachlich äußerst feine, von reichlich spannenden Beobachtungen begleitete, aber nie erdrückte Art.

Robert Rotifer

Eine weihnachtliche Spazierfahrt im Auto mit seinem Vater schildert er etwa so atmosphärisch, dass ich drauf und dran war, sofort in den nächsten Zug nach West-London zu springen, um an den geschilderten Orten in fremden Erinnerungen zu schwelgen:

“At Hammersmith Bridge, my dad, who had been largely silent throughout the journey, let out a big sigh, as if it had been there for a while. Hammersmith Bridge was a gateway on to an old world for both of us. Barnes and south-west London started on the other side. The outspread sweep of the Thames curves in both directions under the bridge, rippling and polished, with the old Harrods repository building peeping over the towpath trees, a once yearly national landmark on Boat Race day. It was also the place I found out recently where my dad proposed to my mum for a second time.

We crossed over and turned right down Lonsdale Road past my old school and the old reservoirs. From the age of eleven I used to ride my bike to school down that road come rain or shine. Neither of my parents ever dreamed of taking me in the car; that would have been far too indulgent. Instead, my mum woke me every school day and I got dressed in my uniform upstairs in my room. She prepared breakfast for me in her nightie and occasionally my dad might appear before I left, but only to stand blearily in his dressing gown at the kitchen sink facing the garden to down a large beer glass of ice cold water from the mains tap – sometimes with an Alka-Seltzer – and then wipe his mouth on the back of his sleeve before turning round and going silently back to bed.”

Die morgendliche Szene, die Watt da in sich trotz ihrer Vielschichtigkeit nie verlaufenden Rückblenden beschreibt, vermittelt etwas von der Atmosphäre im Haushalt einer (wegen der Geburt ihrer Kinder) gescheiterten Schauspielerin und eines Big Band-Arrangeurs und Komponisten in den mittleren bis späten Sechziger Jahren. Bens Vater Tommy Watt hatte Ende der 1950er sein eigenes Orchester, das Londoner Nachtleben lag ihm zu Füßen. Er konnte sich die besten Jazzer für sein Ensemble aussuchen, das regelmäßig für die BBC Live-Sessions spielte. Es war die goldene Zeit fingerschnippender, kniewippender, zum Puls des modernen Lebens swingender Eleganz samt Doppelmanschetten und Stecktuch.

In den paar Jahren vom Auftauchen der Beatles bis zum Ende der 1960er sollte diese Welt - getroffen von der Konkurrenz der billiger zu buchenden, unaufwendig aufgestellten Beat-Bands - schlagartig implodieren. Wenn Tommy Watt also frühmorgens nach einer durchswingten Nacht melancholisch in Richtung Garten starrte, dann dachte er dabei vermutlich an die sinkenden Einnahmen seiner Branche und das drohende Ende am Horizont. Ich kann nicht leugnen, dass mir als Musikjournalist in den Zehnerjahren des 21. Jahrhunderts dieses Gefühl ziemlich bekannt vorkommt.

In den Siebziger Jahren sollten sich die Rollen der Eltern in Ben Watts Haushalt vertauschen. Seine Mutter machte Karriere als Journalistin, unter anderem dank einer Serie von Exklusiv-Interviews mit Richard Burton und Liz Taylor, während sein Vater für die Familie kochte, dabei zuviel trank und sich schließlich zum Maler und Anstreicher umschulen ließ.

Maler und Anstreicher, gar keine schlechte Idee. Das klingt nach einem Job, den es auch nach dem Ende von Print und Radio noch geben könnte.

Nebst der persönlichen Identifikation interessierte mich diese Geschichte aber auch noch auf einer anderen Ebene, und zwar als Detailansicht der produktiv/destruktiven Weiterentwicklung der Popkultur.

Tommy Watt selbst hatte sich als Quereinsteiger in die Big Band-Szene vorgearbeitet. Ein furchtloser Autodidakt wie er hätte in der Opern- und Operettenwelt davor keine Chance gehabt.

Dass ihm sein Status dann von jungen Dilettanten mit langem Haar, Gitarren und großen Verstärkern streitig gemacht wurde, ist nur die halbe Ironie. Deren zweite Hälfte liegt darin, dass sein eigener Sohn später in den Achtzigern – zunächst als Solokünstler auf dem Cherry Red Label, dann mit Everything but the Girl – ebenfalls mit einer elektrischen Gitarre im Arm, aber als Vertreter einer neuen, von Jazz-Akkorden geprägten Ästhetik seine eigene Musikerlaufbahn einschlug.

In den mittleren Achtzigern importierte die sogenannte New Jazz-Welle die seit den großen Jobim-Schlagern der Sechziger verpönten Bossanova-Beats, Majors-Sevens und Minor-Sixths ins Pop-Vokabular zurück; von Kopisten wie Working Week bis zu Paul Wellers überzeugenderem Sophistication-Schnellsiedekurs The Style Council. Ich selbst war damals immerhin schon alt genug, um die echten Jazz-Fans verächtlich über diesen neuen Aufguss alter Akkordfolgen und Arrangements spötteln zu hören.

Wer verstehen will, warum das damals derselben Kategorie zugerechnete Debüt-Album „Eden“ von Everything But The Girl im Vergleich zu so vielen Genrewerken der Zeit so gut gealtert ist, sollte seine Vorgänger anhören: Ben Watts EP „Summer Into Winter“ (1982, mit Robert Wyatt) oder seine Solo-LP „North Marine Drive“ bzw. Tracey Thorns „A Distant Shore“ (1982, entstanden nach ihrer Zeit bei den bahnbrechenden Marine Girls).

Da war von Anfang an wesentlich mehr dahinter als bloß eine gut bestückte Cocktail-Bar.

Insbesondere "Soft Touch", der von Watt gesungene Schlusssong von "Eden", erscheint rückblickend als ein echter Juwel im Kieselmeer der Slogan-lastigen politischen Songschreiberei der Ära.

Thorn und Watt tauchten dann später in der Welt des Trip Hop wieder auf (von Thorns Gastspiel bei Massive Attack auf „Protection“ bis zu ihren eigenen Alben „Amplified Heart“ und „Walking Wounded“), die ihrerseits so wie einst der New Jazz die volle Rache der britischen Pop-Modezyklen zu spüren bekommen sollte. Doch Watts nächste Inkarnation als DJ schien in den angehenden Zweitausendern noch einen weiteren Kreis zu schließen.

Die Herstellung von Tanzmusik war wieder um eine Stufe ökonomischer geworden. Die Typen mit den Gitarren, die einst die Big Bands wie die von Tommy Watt wegrationalisiert hatten, waren nun von den Typen mit den Plattenspielern wegrationalisiert worden.

Entgegen seinem Vater sah Ben Watt darin keine Kompromittierung seines musikalischen Ethos, sondern eine Inspiration, wurde nicht Maler und Anstreicher, sondern folgte dem Zug der Zeit.

Und jetzt, im April, kommt Ben Watt erst recht mit „Hendra“, einem großteils mit Ex-Suede-Gitarrist Bernard Butler eingespielten Solo-Album voller Gitarren-Songs zurück. Da hat der Kreis sich also noch einmal aufgetan, um sich noch einmal neu zu schließen bzw. tut er das in Wahrheit – entgegen der Behauptung der Metapher – ja eh nie, weil die Zeit doch schließlich weiterlaufen muss.

Ich habe mit Ben Watt unlängst darüber gesprochen, wie seine Songs die Themen seines jüngsten Buchs aufgreifen, will daraus hier aber nicht zitieren, weil ich die niedergeschriebene Version meines Interviews schon einem der letzten noch bestehenden, mit Musik befassten Printmedien versprochen hab.

Stattdessen soll dieser Blog hier zweierlei Missionen dienen: Erstens als Anregung, sich das wunderbare Buch „Romany and Tom“ zu besorgen, und zweitens als Hinweis darauf, dass die Radioversion meines Interviews hier noch bis Montag nachzuhören ist. Samt Musik aus allen Phasen von Ben Watts Karriere. Ja selbst das Orchestra seines Vaters kommt vor.