Erstellt am: 1. 3. 2013 - 20:15 Uhr

Österreichs Premiere im All läuft nach Plan

tugsat

"Wir hatten vor wenigen Minuten einen Überflug. Ich komme grade aus der Bodenstation. Alles im grünen Bereich zum Glück", sagte Otto Koudelka etwas außer Atem zu ORF.at.

Der Professor für Nachrichtentechnik ist seit Montag permanent zwischen seinem Büro und der Bodenstation im Dachgeschoß der TU-Graz unterwegs. Etwa alle 100 Minuten zischt TUGSAT1 auf seiner Bahn entlang der Erdachse am Himmel über der TU Graz vorbeі.

Dem Würfel folgen

Den Wisschaftlern bleiben jeweils zehn Minuten, um einen Satz Steuerungsdaten durchzufunken bzw. Statusmeldungen des Satelliten zu empfangen.

Zu diesem Zwecke hat man in Graz ein schwenkbares Antennenarray auf dem Dach plaziert, das dem 20 mal 20 mal 20 Zentimeter kleinen Würfel nachfährt. Seit vergangenem Montag ist mit TUGSAT1 der erste Satellit im All, der je in Österreich gebaut wurde.

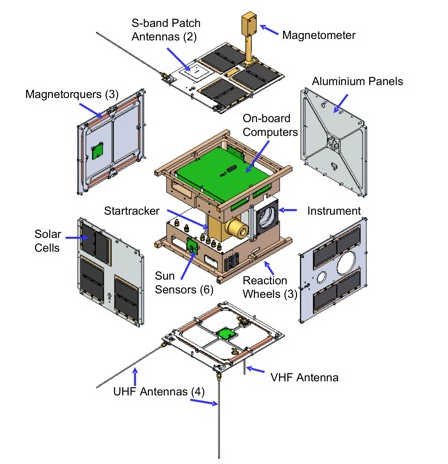

"Er taumelt noch ein bisschen, es sind so ein, zwei Umdrehungen pro Minute, aber das ist ganz normal" sagt Koudelka. An Bord laufen jetzt Testprogramme über jede einzelne der erstaunlich vielen Komponenten, aus denen der mit Elektronik vollgepackte Würfel besteht.

Legende

Die Schüssel ist für den Downlink im S-Band. Die Daten von TUGSAT kommen auf einer Frequenz knapp unterhalb des WLAN-Bereichs bei 2,2 GHZ herunter. Die beiden Yagi-Richtantenen für VHF und UHF-Steuersignale sind kreuzweise polarisiert, wie es beim Funkverkehr mit Raumfahrzeugen oft zu sehen ist.

tugsat

Vom zentralen Rechner, der den Status aller anderen Teile kontrolliert, war schon wenige Stunden nach dem Start grünes Licht gekommen, wie auch die Batterien die volle Ladung gemeldet hatten. Das sind zwei absolut kritische Werte, denn grobe Anomalien an Bord wären anhand dieser zwei Parameter schon aufgefallen.

Schwungrädchen und Spulen

Die kommenden vier Wochen werden Koudelka und sein Team mit Bordrechner Nummer zwei beschäftigt sein. Der dient der Lageberechnung bzw. -korrektur und wird erst einmal die Eigenrotation neutralisieren. Sodann muss TUGSAT präzise ausgerichtet werden. Das geschieht mittels dreier Magnetspulen in seinen drei Achsen, die nach dem Prinzip von Elektromotoren funktionieren.

Die Feinstabilisierung erfolgt dann mit kleinen Schwungrädchen. Die Teleskopkamera wiederum liefert in dieser Phase die Daten bekannter Sternbilder, die mit einer bordeigenen Sternendatenbank abgeglichen werden. So wird die Ausrichtung von TUGSAT auf das erste Forschungsziel langsam immer präziser.

Zoomen auf acht Pixel

Das muss so sein, zumal das TUGSAT-Teleskop immer auf einen gerade einmal acht Pixel umfassenden Ausschnitt des Sternenhimmels zoomen soll.

Dabei handelt es sich weniger um Fotografie, als um eine Serie von Lichtmessungen, die wiederum mit den Daten des Schwestersatelliten aus Kanada abgeglichen werden. Der schaut zur selben Zeit aus einer anderen Position auf denselben, winzigen Himmelsausschnitt, verwendet dabei aber eine andere Filterlinse.

Durch den Abgleich können so alle Verzerrungen, Phasenverschiebungen, Brechungen und andere Störungen dieser Lichtsignale aus endlosen Weiten in weiterer Folge herausgerechnet werden.

All das zusammen stellt einen vielstufigen Prozess zur Fehlerkorrektur dar, an dessen Ende Daten über einzelne Sterne von bisher nicht erreichter Genauigkeit herauskommen sollten.

Die Komponenten an Bord

TU Graz

Würfelchen im Huckepack

Diese erstaunlich leistungsfähigen, würfelförmigen Kleinsatelliten ("Cubes" oder "Cube Sats") werden rund um die Welt in drei verschiedenen Standardgrößen von Forschungslabors, aber auch von Funkamateuren gebaut.

Die Standards braucht es, damit die Sats "huckepack" mitfliegen können, wenn ein großer TV- oder Forschungssatellit ins All geschossen wird. Bei immer mehr zivilen Sat-Projekten wird ein solcher "piggyback launch" für wissenschaftliche Projekte mitangeboten.

Robustheit, Redundanz

"Raumqualifizierte Bauteile" wie sie in diesen kommerziellen Satelliten zum Einsatz kommen, seien für ein solches Forschungsprojekt nicht leistbar, sagt Koudelka.

Diese Komponenten wie Prozessoren, Logische Gatter, Flashspeicher usw. sind im All mit einer absolut feindlichen Umwelt konfrontiert. Röntgen und andere harte Strahlungen, freifliegende Neutrinos, die in die dicht gepackte Nano-Schaltkreise moderner Prozessoren Löcher brennen können, setzen fürs All ganze andere Prioritäten für Bauteile. Robustheit und Redundanz sind Trumpf, irdische Qualitätsparameter wie Rechengeschwindigkeit und Speichergrröße sind im All sekundär.

"Allwürdig" durch Industriebauteile

Da alle Bauteile mit dem Gütesiegel "spaceworthy" aber nur zu Raumfahrtspreisen erhältlich sind, haben sich Koudelka und sein Team lange bei gehobenen Industriebauteilen umgesehen und die ausgiebig in den eigenen Labors getestet.

"Letzlich wurden Bauteile selektiert, die einen Bruchteil davon kosten", sagt Koudelka. Man habe das Bestmögliche ausgesucht und gewisse Elemente wie etwa Speicher sicherheitshalber dreifach redundant verbaut.

Laufzeit und Flughöhe

Superteure geostationäre TV- und Kommunikationssatelliten sind auf eine Lebensdauer von zehn bis fünfzehn Jahren ausgelegt. Die Laufzeit des "BRITE-Projekts", an dem insgesamt sechs Satelliten - je zwei aus Österreich, Kanada und Polen - zum Einsatz kommen, ist hingegen nur auf zwei Jahre ausgelegt.

Das BRITE-Projekt

Insgesamt werrden sechs dieser Nanosatelliten, die im Rahmen des BRITE-Projekts ins All fliegen gemeinsam dieselben, Hellen Sterne beobachten. Der zweite Satellit aus Österreich wird von der TU Wien gesteuert. Der TUGSAT-Zwilling UNI BRITE wurdfe in Kanada gebaut. Kanada und Polen sind mit je zwei Sats mit von der BRITE-Partie

Anders als bei geostationären Sats, die in 28.000 Kilometer Höhe scheinbar starr über dem Äquator stehen, beträgt die Flughöhe der TUGSATs nur 800 Kilometer. Der Grazer TUGSAT zischt dabei um acht Grad versetzt von Pol zu Pol.

Fünf bis sechs Kontakte pro Tag

Da sich die Erde bekanntlich um die Achse dreht, ist nicht jeder Überflug brauchbar, um Kontakt herzustellen. Manchmal fliegt der Grazer Würfel zu tief am Horizont vorbei, manchmal fliegt er auch direkt über die Bodenstation.

Fünf bis sechs Kontakte seien pro Tag realistisch, so Koudelka. Sobald das Experiment nach der Testphase angelaufen ist, werden auch die anderen Bodenstationen alle Satelliten des "BRITE Prokjekts" empfangen können.

Ausblick

"Natürlich wird er irgendwann runterkommen" sagt Otto Koudelka, "seine Bahn ist zwar über den gefährlichen Schichten, aber der Sonnenwind bremst natürlich die Geschwindigkeit auch hier."

In Graz ist man aber durchaus optimistisch, dass TUGSAT1 länger funktionieren könnte, als für das Projekt geplant. Ein Testsatellit der kanadischen Partner sei nach vier Jahren im All immer noch funktionstauglich, so der Professor für Nachrichtentechnik abschließend.