Erstellt am: 12. 10. 2012 - 16:38 Uhr

Der böse Kinderclown

Ich kann es ja nicht nachvollziehen.

Ich bin hier ja nicht aufgewachsen.

Ja, ich verstehe die Bedeutung von Top of the Pops, hab sogar 2006 bei der Abschaffung der Sendung hier einen gar nicht sooo schlechten Text darüber veröffentlicht (abgesehen von den unterirdischen zwei letzten Sätzen: "Keine Frage, Top of the Pops musste tatsächlich längst weg. Fragt sich nur, was der Creative Review der BBC stattdessen bringen wird." Aber hallo, was war denn da los? Vielleicht hatte ich Kinokarten).

Auf jeden Fall kam in dieser meiner alten Geschichte ganz selbstverständlich die Figur des Moderators Jimmy Savile vor. Ich nannte ihn „objektiv hochgradig lächerlich“ und schrieb ihn konsequent mit einem „l“ zu viel.

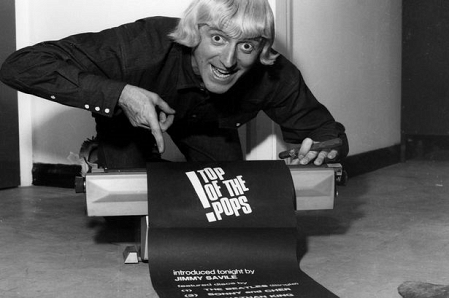

Wenn man so wie ich nicht mit Jimmy Savile als Bote der Popmusik aufgewachsen ist, dann sieht man ihn in den Aufzeichnungen alter Top of the Pops-Sendungen als nicht mehr, denn einen aus unerfindlichen Gründen sehr von sich eingenommenen Mann mit weißblonder Vogelscheuchenfrisur und grimassenhaftem Grinsen, der das Kunststück zustande brachte, die ganzen Sechziger und Siebziger hindurch kein einziges Mal auch nur halbwegs brauchbar gekleidet gewesen zu sein, und ab den Achtzigern mit kubanischer Zigarre im Mund in glänzenden, grellen Trainingsanzügen und Goldketten herumlief - die groteske Karikatur eines schmierigen Kinderclowns mit ungesunden Hintergedanken.

Und wie sich herausstellt, war er auch genau das.

Bloß, dass es nicht nur bei den Gedanken blieb.

public domain

Nachdem am vergangenen Mittwoch im Hauptabendprogramm eine Fernsehdoku Geschichten über sexuelle Belästigung und Vergewaltigung an mindestens zehn Minderjährigen durch Savile offenlegte, sind bei der Polizei über hundert neue Vorwürfe gegen den 2011 85-jährig Verstorbenen eingegangen.

Dabei hatte der lebenslange Junggeselle, der in Leeds mit seiner Mutter unter einem Dach wohnte, bereits in seiner 1974 erschienenen Autobiographie „As It Happens“ recht freimütig und humorig über eine Nacht in den 1950ern berichtet, die er mit einer aus einem Erziehungsheim abgängigen Minderjährigen verbracht hatte.

Eine Polizistin, schrieb er, sei “von ihren Kollegen überzeugt" worden, "keine Anzeige gegen mich einzubringen, denn es war wohlbekannt, dass ich, falls ich [ins Gefängnis] gegangen wäre, wahrscheinlich die halbe Polizeistation mitgenommen hätte.“

Kaum auszudenken, wie dieser letzte Satz zu deuten war. Der Verlag ließ ihn jedenfalls einfach so stehen.

Seit den jüngsten Enthüllungen bekennt nun ein nie endender Strom von Medienmenschen, damals einschlägiges Gemauschel über Savile gehört zu haben. Ex-KollegInnen berichten davon, wie sie den Entertainer backstage in verfänglichen Situationen mit jungen Mädchen antrafen.

Seine Neigungen waren in der Branche ein offenes Geheimnis. Aber niemand sagte was, weil niemand einem geglaubt hätte. Weil Savile einfach zu mächtig gewesen sei, unangreifbar geradezu. Weil das Klima der Siebziger mit seiner gefährlichen Kombination aus sexueller Befreiung und ungebremster männlicher Macht eben ein anderes gewesen sei.

Sprich: Weil alle zu feig waren und im Zweifelsfall lieber an ihre eigene Karriere dachten.

Die von all den Anschuldigungen in einen verspäteten Seelenerforschungsmodus versetzte BBC will nun allen Spuren nachgehen. Damals dagegen zogen Saviles Obrige es vor, seine Umtriebe zu ignorieren, solange die Boulevard-Presse kein Interesse zeigte.

Und jener sonst nicht zimperliche Boulevard brachte die Story, die alle Spatzen von den Dächern des Londons der Sixties, Seventies und Eighties pfiffen, angeblich deshalb nicht, weil Savile sich mit den kolportierten 40 Millionen Pfund Spendengeldern seiner Wohltätigkeitsorganisationen für bedürftige und kranke Kinder einen Status der Unantastbarkeit erkauft hatte.

Nachdem prominente Frauen, die zu jener Zeit in der BBC arbeiteten, mit ihren eigenen Geschichten von Grapschereien seitens weiterer prominenter Kollegen an die Öffentlichkeit gegangen sind, hat sich der Nachhall der Affäre mittlerweile zu einer generellen Debatte über die sexuellen Mores an britischen Arbeitsplätzen im Wandel der vergangenen Jahrzehnte ausgewachsen.

Aber so wichtig die Aufarbeitung dieses Themas ist, mit Savile und seinen Taten hat es wenig zu tun. Denn der Top of the Pops-Moderator beschränkte seine Aktivitäten nicht auf die Garderobe des Television Centre oder den Wohnwagen der Radio One Roadshow, er ging vielmehr so weit, sich mit den Spenden seiner wohltätigen Stiftung in Jugendheimen und Kinderspitälern einen Ehrenjob als „Nachtportier“ zu erkaufen.

Kinder, die sich über ihn beschwerten, wurden ausnahmslos der Lüge bezichtigt.

Die nahe liegende Versuchung, aus all dem schnelle Rückschlüsse auf die nationale Befindlichkeit Großbritanniens zu ziehen, wollen wir gleich einmal schön beiseite lassen (wie sich das von der anderen Seite her anfühlt, hab ich hierzulande beim Fall Fritzl eindringlich erlebt).

Was mich als Pop-Journalist viel mehr interessiert, ist, wie die Mutter aller Pop-Sendungen einem Typen wie Jimmy Savile zu seinem Status verhalf, und was das über die Machtstrukturen der frühen Pop-Industrie aussagt.

Der DJ mit Hang zum Größenwahn (er behauptete, nach dem Krieg der erste gewesen zu sein, der mit zwei Plattenspielern aufgelegt hatte) war bereits knappe Vierzig, als Top of the Pops zum ersten Mal auf Sendung ging – zu einer Zeit, als Pop noch ein generationenspezifisches Phänomen war und es noch keine Spur jenes Erwachsenenpop-Segments gab, das Leute wie ich heutzutage so selbstverständlich bedienen.

Dieser bizarre Onkel hütete also das Portal in die Welt der Teenagerverheißung und nährte sich parasitär vom Glamour des Pop.

In dem Machtverhältnis zwischen Musikbusiness, Fernsehen und Publikum stand niemand auf der Seite der Teenybopper, weder Saviles wegschauende AssistentInnen, noch die Musikjournaille, noch jene in ihren frühen Zwanzigern steckende Musikergeneration, die das Wachsen ihrer künstlerischen Ansprüche in der aktiven Entfremdung von ihrem (weiblichen) Teenie-Publikum maß (siehe Beatles ca. 1966/67 als klassisches Beispiel).

Die kreischenden jungen Mädchen, deren Taschengeld den Großteil dieser Revolution finanzierte, wurden als anonymes Kanonenfutter der Popgeschichte verheizt.

Es ist zur Routine unseres retromanischen Zeitalters geworden, die Ursprünge des Pop in den 1960ern als jugendliche Ermächtigung zu idealisieren. Die fand auch fraglos statt.

Das mindestens genauso charakteristische Element der zynischen Ausbeutung und Manipulation wird von der Mythenschleuder der Retro-Industrie geflissentlich ausgeblendet (Das war nicht immer so. Die heutzutage gängige Pop-Geschichtsauffasung, die alles Vergangene zumeist heroisch, zumindest aber irgendwie okay findet, hat sich erst seit Beginn des CD-Reissue-Zeitalters durchgesetzt. Frühere popgeschichtliche Grabenkämpfe waren in ihren Unterscheidungen von Gut und Böse zwar oft schlecht beraten, aber immerhin moralisch motiviert).

Im Nachhinein zu behaupten, Jimmy Savile könnte sich von der blanken Verachtung des Popgeschäfts für das eigene Publikum zu seinen Monstrositäten animiert gefühlt haben, wäre vielleicht übertrieben.

Aber das Schweigen seiner Umgebung ist ein Zeugnis für den Zynismus seiner Zeit bzw. die aus heutiger Sicht kaum mehr begreifliche, babylonische Macht des Fernsehens und der Popindustrie im letzten Drittel des Zwanzigsten Jahrhunderts.

Könnte ja heutzutage alles nicht mehr passieren.

Oder doch?

Ende letzten Jahres hatte die BBC-Nachrichtensendung bereits eine Reportage zu den Untaten des kurz davor verstorbenen Moderators vorbereitet. Sie wurde kurz vor der Ausstrahlung stillschweigend aus dem Programm genommen.

Eine rein redaktionelle Entscheidung, rechtfertigen sich die damals Verantwortlichen, die rein gar nichts damit zu tun hatte, dass die BBC für ihr Weihnachtsprogramm eine Gedenkausgabe von Saviles Wunscherfüllungsshow „Jim'll Fix It“ geplant hatte.

Sowieso.