Erstellt am: 1. 10. 2012 - 20:46 Uhr

Eric Hobsbawm 1917-2012

Dieser Text ist sich seiner Überflüssigkeit bewusst. Was gut informierte Nachrufe anlangt, ist jenem von der verstorbenen Dorothy Wedderburn vorbereiteten, von Martin Kettle überarbeiteten im morgigen Guardian wohl wenig hinzuzufügen. Am wenigsten von mir.

Mit seinem Erscheinen am Abend nach dem Bekanntwerden des Todes von Eric Hobsbawm fällt dieser Text, auch das ist ihm bewusst, noch dazu in jene Phase, da die ersten posthumen Preisungen wohl bereits von Relativierungen abgelöst werden.

Da hört man etwa das Erstaunen, dass einer sein Leben lang Marxist bleiben und trotzdem von seiner KollegInnenschaft so respektiert werden konnte – so als wäre die systematische Analyse ökonomischer Zusammenhänge und Widersprüche ausgerechnet vor dem heutigen Hintergrund einer vom deregulierten Finanzkapitalismus bedingten Weltwirtschaftskrise irrelevant geworden.

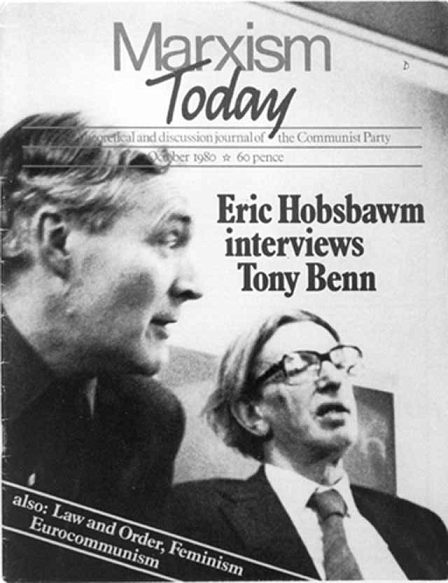

Marxism Today

Dazu gesellt sich der schon zu Hobsbawms Lebzeiten (vor allem seitens linker Kollegen) eifrig erhobene Vorwurf der mangelnden Distanzierung von den Verbrechen der Stalin-Ära, der sich zumeist daran stößt, dass der alles andere als Moskau-treue Eurokommunist Hobsbawm darauf bestand, jene Gräuel stets unter Erwähnung ihres historischen Kontexts zu be- bzw. verurteilen – nicht ganz unlogisch für einen Historiker.

Fest steht, dass er nie die Ursprünge seiner persönlichen Perspektive des 20. Jahrhunderts verleugnete:

Als einer, der im Jahr der Oktoberrevolution in Alexandria, Ägypten, als Kind des polnisch-stämmigen Engländers Leopold Percy Hobsbaum und der Wienerin Nelly Grün geboren und im Wien der ersten Republik vom Brand des Justizpalasts politisiert wurde.

Der als 15-jähriger Jude 1933 in Berlin die Schlagzeile von Hitlers Machtübernahme lesen musste („I can see it still, as in a dream“, schrieb er noch vor 18 Jahren).

Der nach seiner Emigration in Cambridge in linksintellektuellen Kreisen stimulierende Gesellschaft fand und sich im zweiten Weltkrieg freiwillig zum britischen Geheimdienst meldete (aber wegen seiner politischen Überzeugung abgelehnt und einer Pioniereinheit in East Anglia zugeteilt wurde).

Gerade wegen seiner Befangenheit in Bezug auf das selbst Erlebte sah Hobsbawm seine eigene wissenschaftliche Stärke in der Analyse des 19. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg und beschrieb sich im Vorwort zu „Age of Extremes - The Short Twentieth Century 1914-1991“, dem vierten Teil seiner „Age of“-Serie über die Geschichte seit der französischen Revolution (nach „Age of Revolution“, „Age of Captial“ und „Age of Empire“) selbstkritisch als das, „was meine Ahnen einen Kibbitzer genannt hätten“.

Dasselbe Vorwort enthält unter anderem noch folgende bedenkenswerte Sätze der Art, wie wenige außer Hobsbawm sie aus dem Ärmel schütteln konnten:

„The destruction of the past, or rather of the social mechanisms that link one's contemporary experience to that of earlier generations, is one of the most characteristic and eerie phenomena of the late twentieth century. Most young men and women at the century's end grow up in a sort of permanent present lacking any organic relation to the public past of the times they live in.“

Die Zerstörung der Vergangenheit, oder besser der sozialen Mechanismen, die unsere zeitgenössische Erfahrung mit der früherer Generationen verbinden, ist eines der charakteristischsten und unheimlichsten Phänomene des späten 20. Jahrhunderts. Die meisten jungen Männer und Frauen wachsen am Ende des Jahrhunderts in einer Art permanenter Gegenwart auf, die jeglicher organischer Verbindung mit der öffentlichen Vergangenheit der Zeit, in der sie leben, entbehrt. (meine eigene Übersetzung)

Ich für meinen Teil habe rund um diese schöne Idee herum einmal einen Song namens „The Pickle Jar“ geschrieben.

Solcherlei triviale Zweckentfremdung scheint beim Lesen Hobsbawms erlaubt, ja ermutigt, richtete er seinen Stil doch bewusst unelitär an „the non-academic reader with a general interest in the modern world“ (seine Frau Marlene fungierte als Testleserin).

Ob er meinen Song gemocht hätte, ist dagegen mehr als anzuzweifeln, war Hobsbawm doch ein ideologisch begründeter Jazz-Fan, der den Triumph des Rock'n'Roll in den Fünfziger Jahren einmal als „Vatermord“ am Jazz bezeichnete.

Hobsbawm, damals in seinen Dreißigern, schrieb zu jener Zeit neben seiner akademischen Tätigkeit unter dem Pseudonym Francis Newton Jazz-Kritiken im New Statesman, eine Periode, an die er sich noch 2010 in einem Diary für den London Review of Books erinnerte.

In seinem Kopf waren die beiden Leidenschaften für Jazz und Geschichte sichtlich Teil derselben Gedankenwelt.

Sein '98 erschienener Essay-Band „Uncommon People – Resistance, Rebellion and Jazz“ verband etwa Texte über Themen wie den politischen Radikalismus der Schuhmacherzunft, die Maschinenstürmer des 18. und 19. Jahrhunderts oder die Geschichte des 1. Mai mit Aufsätzen über Count Basie oder Duke Ellington – meiner bescheidenen Meinung nach ziemlich unverständlicherweise, schließlich sollte sich das Buch von der Vorgabe her jenen Unbekannten widmen, die die Welt verändern, „ohne dass wir je ihre Namen hören“ (der Tatsache, dass letzteres bei den behandelten Jazz-Größen keineswegs der Fall war, begegnet der Autor mit einem seiner weniger schlüssigen Sätze, dass „Musik und Sport Leuten persönliche Prominenz verliehen“ hätte, die „in früheren Zeiten anonym geblieben wären“).

Zweifelsohne war Hobsbawm einer der wesentlichen Begründer der Alltagsgeschichte als Idee der Erzählung der „Geschichte von unten“ aus der Perspektive der gemeinen Bevölkerung - im Gegensatz zur alten Schule der Lehre von Geschichte in Form herunter gebeteter Herrscherdaten.

Und vor allen Dingen ein grandioser Formulierer mit einem klaren Kopf für große und kleine, auf unglaublichem Detailwissen fundierte Zusammenhänge, erklärt in weiten, aber immer nachvollziehbaren Erzählbögen.

Ein unfassbar gebildeter und bildender Mensch mit im digitalen Zeitalter der von der Online-Existenz fragmentierten Gedankengänge fast nicht mehr vorstellbarem Überblick.

Möglicherweise einer der letzten.