Erstellt am: 22. 9. 2012 - 09:32 Uhr

Crystal Method

Es gibt kaum was Erbärmlicheres als den Patriotismus des Ausgewanderten, aber gesagt gehört es schon:

Robert Rotifer

London hat heutzutage eine Doppelmayr-Seilbahn.

Dasselbe Modell, das sonst die Pisten versorgt, in diesem Fall aber zum Überflug der Themse zwischen North Greenwich und den Royal Victoria Docks, wo neuerdings das energiesparendste Gebäude Londons den vorbei schippernden Lastkähnen seine zackigen Glaswände präsentiert.

Gerade ist mir übrigens was noch Erbärmlicheres eingefallen als der Patriotismus des Ausgewanderten, nämlich Hofberichterstattung für Weltkonzerne.

Vorgestern nämlich hab ich mich auf Kosten der Firma Siemens am kalten Buffet bedient, bei der Eröffnung des erwähnten, von ebenjener Firma geplanten, gebauten und betriebenen Gebäudes genannt The Crystal.

Robert Rotifer

So, und jetzt, wo diese Befangenheit offengelegt und mein Appetit auf crudités aus dem Blumentopf gestillt ist, darf ich mit dem vollmundigen Lob loslegen.

Robert Rotifer

Bei aller eingebauter Skepsis hat mich diese Präsentation nämlich tatsächlich mit einem veränderten Weltbild hinterlassen. So schnell kann's gehen.

Der Kristall also:

Er generiert 20 Prozent seiner eigenen Elektrizität (mehr Sonne scheint nicht in London und Windräder wurden wegen des nahe liegenden City Airport nicht bewilligt), 100 Prozent der eigenen Beheizung (mit Erdwärme aus 360 Bohrlöchern von je 150 Meter Tiefe) und 80 Prozent der eigenen Kühlung.

Er hat zwei Hälften.

Die eine ist Konferenz- und Vortragsschauplatz, verbunden mit einem Technologiezentrum, in dem Siemens-SpezialistInnen Abgesandten von Stadtverwaltungen aus aller Welt ihre Modelle für eine zukunftstaugliche Stadt verkaufen sollen.

Die andere ist eine öffentlich zugängliche Ausstellung zum selben Thema.

Robert Rotifer

Nachdem – so eine Statistik aus der Ausstellung, durch die uns der Projektmanager Werner Kruckow lotste – bis 2050 erstaunliche 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben werden (China allein baut, so habe ich bei der Pressekonferenz gelernt, gerade hundert (!) Millionenstädte) – hat so eine urbane Zukunftsversion logischerweise eine gewisse Allgemeingültigkeit.

Robert Rotifer

Trotzdem: Nichts, was dieser Kristall voraussagt, wird je so eintreffen. Was da zu sehen ist, ist vielmehr eine idealisierte Zukunft aus der Perspektive eines Technologiekonzerns, die Verwirklichung aller technischen Möglichkeiten unter den bestmöglichen Umständen.

Nicht, dass die vorgeführten Utopien naiv von einer Welt ohne Wirtschaftskrise ausgingen. Wie die Manager bei der Pressekonferenz erklärten, seien von Geldnot geplagte Kunden dem Konzern im Gegenteil überhaupt die liebsten, da man gerade denen beispielsweise rohstoffsparende Konzepte oder effiziente Straßenmaut-Technologie verkaufen kann (die fünf größten Kundenstädte des Konzerns in diesem Sektor liegen nicht zufällig in den alten Industriemächten: New York City, Berlin, Rhein/Ruhr, München und London).

Ganz abgesehen von den zu allen Innovationsplänen gleich mitgelieferten Finanzierungskonzepten der betriebseigenen Siemens Financial Services (der Anbieter, der dem Kunden die Bezahlung des Angebots organisiert, kein unheikles Thema, kennen wir alle vom Autohandel her) werden hier nicht nur Technologien, sondern auch Verwertungsmodelle verkauft:

Robert Rotifer

Wohnhäuser zum Beispiel, die selbst generierte Wind- und Solarenergie zu Spitzenverbrauchszeiten ans Netz zurückverkaufen und billigen Nachtstrom speichern. Eine Technologie, die "uns alle zu Energiehändlern machen" wird, wie ein Informationsfilm enthusiastisch erklärt - und in mir gleich eine tiefe Erschöpfung auslöst von wegen der fortschreitenden Individualisierung kollektiver Interessen mittels finanzieller Anreize, die uns nach und nach jede soziale Intelligenz abgewöhnen.

Robert Rotifer

Oder die Aussicht auf ein "partizipatives" Gesundheitssystem, das Krankheiten früh erkennt und dabei die Eigenverantwortung des Individuums für einen gesunden Lebenswandel voraussetzt - begleitet von düsteren Ahnungen in meinem Kopf, wie ein technologisch assistierter Überwachungsmechanismus und ein dazu passendes flexibles Gesundheitsversicherungssystem aussehen könnten (Spuren von Nikotin oder zu viel Alkohol in der Blutbahn, und die Beiträge schnellen hoch).

Oder die datenschutzmäßig ziemlich bedenkliche Vorstellung von "mühelosen Reisen" in Zügen, die ihre PassagierInnen automatisch identifizieren und den Fahrpreis von ihren Konten abbuchen

(Was die Überwachbarkeit von Reisenden jetzt schon bedeuten kann, wurde mir vor ein paar Jahren am Beispiel der Londoner Oyster Card klar, als einer brasilianischen Studentin im Bekanntenkreis die Visumsverlängerung verweigert wurde, weil die auf ihrer Karte registrierten Wege - sie verdiente sich ihren Unterhalt mit Babysitten - laut Home Office darauf hindeuteten, dass sie nicht zum Studieren allein in London sein konnte).

Zugegeben, ich destilliere hier bloß das Negativste aus einer von ihren EntwicklerInnen gut gemeinten Hi-Tech-Vision heraus, die im Alltag fraglos viel Komfort und - so wie unsere Smartphones, die gleichzeitig unsere Diener und unsere Überwacher sind - auch ein Empfinden von Ermächtigung bringen würde.

Die im Crystal vorgestellte Stadt der Zukunft deren BürgerInnen gestikulierend und glücklich grinsend vor multifunktionalen, interaktiven Bildschirmwänden stehen, bietet fabelhafte Erleichterungen und unendliche Möglichkeiten zu transparenten, freien Entscheidungen.

Aber nur solange diese auch was mit Arbeit oder Konsum zu tun haben.

Nicht so sicher scheint mir dagegen, dass diese automatisierte Stadt auch Möglichkeiten zur Dissidenz, also zum Schwimmen gegen den Strom bietet, ganz zu schweigen von einem der kostbarsten Aspekte der Urbanität: der Freiheit, jederzeit in der Anonymität der Masse verschwinden zu können.

Robert Rotifer

Die Darstellung von New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg, wie er mittels einer elektronischen Wandprojektion und einer 3D-Projektion auf seinem Tablet-Computer das Verkehrsgeschehen seiner Stadt in Echtzeit überwachen und steuern kann, wird etwa Occupy Wall Street-AktivistInnen wenig begeistern.

Aber der libertäre Instinkt, die Angst vor der orwellianischen Kontrollgesellschaft und dem Weltkonzern als Überstaat sollten uns nicht von einer mindestens genauso wesentlichen Fährte ablenken.

Denn wie gesagt werden, so wie die Dinge heute politisch stehen, die Prophezeiungen des Crystal sowieso nie wahr werden.

Die Urbanisierung, sagte der Siemens-Manager Roland Busch bei der Eröffnung des Crystal, sei "ein Trend, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen." Ein stückweises Vorgehen würde dabei nicht reichen. Es brauche vielmehr einen "ganzheitlichen Zugang."

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, so etwas von einem Repräsentanten eines multinationalen Konzerns zu hören, schließlich gibt es genau so eine Ganzheitlichkeit nur dann, wenn auf der Seite der Kunden eine alle Aspekte koordinierende Kraft am Werk ist - in anderen Worten:

Ein starker Staat, ausgerechnet jener angeblich so unflexible Klotz am Bein des Fortschritts, wenn man immer noch den vorherrschenden Wirtschaftstheorien der letzten 35 Jahre glauben mag.

Es ist schließlich kein Zufall, dass die großen Visionen, die der Crystal seinen BesucherInnen präsentiert, in ihrem weit ausschweifenden Futurismus auch einen gewissen Retro-Geruch verströmen.

Seit dem Anbrechen des neoliberalen Zeitalters Ende der Siebziger sehen wir die Zukunft nicht mehr als großen utopischen Plan, sondern als unberechenbares, weil planloses Ergebnis des Kampfs zwischen konkurrierenden Profitinteressen.

Wir können uns gut vorstellen, wie Technologiekonzerne Innovationen vorantreiben, weil sie einander Marktanteile abringen wollen. Wenn dagegen die Siemens-Ausstellung zum Beispiel eine Simulation integrierter Transport Hubs zeigt, in der nach Bedarf mietbare Elektroautos mit öffentlichen Verkehrsmitteln aller Arten zum komplikationsfreien Passagieraustausch zusammentreffen, dann wirkt das in etwa so wahrscheinlich wie das plötzliche Hereinbrechen des realen Sozialismus.

Überhaupt in Großbritannien mit seinem fragmentierten öffentlichen Bahnnetz, in dem sich jeder Versuch des gemeinsamen Handelns zunächst einmal als Festmahl für die Anwalts- und Buchhalterbranche gestaltet, die kräftig an der Klärung der Frage verdient, wer wofür bezahlen und woran verdienen wird, und damit jeden großen Schritt mindestens genauso effizient verzögert wie die gewohnheitsmäßig gescholtene Bürokratie des öffentlichen Sektors.

Robert Rotifer

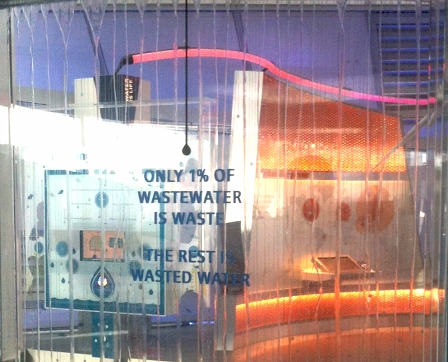

Wenn ich etwa die Exponate zu technisch längst verwirklichbaren Szenarien zur Abwasseraufbereitung sehe (Nur ein Prozent des Abwassers, sagt die Ausstellung, sei tatsächlich Abwasser, der Rest sei Verschwendung), kommen mir als Bewohner des Vereinten Königreichs der zerfaserten Privatinteressen nur die Tränen:

Als Bewohner von Kent zahle ich getrennte Rechnungen an zwei privatisierte Monopole: Die Wassergesellschaft einerseits, die Abwassergesellschaft andererseits.

Heuer herrschte bei uns Trockenheitsalarm, während im Norden des Landes nie dagewesene Wassermassen niedergingen (die allerdings anderen Wassergesellschaften gehören, und niemand weiß, wer heute eine Pipeline bezahlen sollte, wie sie etwa die alten Römer gebaut hätten).

Wie sich herausstellte, wurde der Wassermangel im englischen Süden aber nicht bloß von der Witterung oder den Löchern in den ermüdeten viktorianischen Wasserrohren verursacht, die aus Gründen der Profitmaximierung so spät wie möglich ersetzt werden. Vielmehr hatte die Wassergesellschaft so ganz nebenbei ein paar Reservoirs stillgestellt und als Baugrund verkauft.

Solche Beispiele machen jede Hoffnung auf die großen Lösungen, die die Welt zum Überleben braucht, zum frommen Wunsch.

Robert Rotifer

Zum Schluss unserer Führung durch die Ausstellung spielte ich übrigens zusammen mit ein paar holländischen JournalistInnen die Computersimulation einer Stadtverwaltung durch. Den TeilnehmerInnen werden per Touchscreen Ressorts wie Umwelt, Verkehr und Finanzen zugeordnet.

Ich hatte die Finanzen über und erhöhte gleich einmal kräftig die Steuern, weil ich aus dem Augenwinkel meine KollegInnen wie wild Infrastrukturprojekte verwirklichen sah.

Binnen vier Minuten waren wir trotzdem pleite, zumal mich keineR der anderen je um Erlaubnis für ihre Investitionen bat. Und vermutlich hatten die ProgrammiererInnen des Spiels bereits realistisch alle profitablen Elemente des öffentlichen Sektors verhökert.

Als ich Werner Kruckow mit meinen Gedanken zur Durchführbarkeit all der tollen Ideen für die urbane Zukunft konfrontierte, bestätigte er dann auch, dass am Ende wohl alles an der politischen Entschlusskraft der Regierungen hänge.

Und einen Moment lang wünschte ich mir, dass irgendwer von der konservativ-liberalen Regierung, die ja immer noch den Rückzug des Staates predigt und gerade heftig dabei ist, das Schul- und Gesundheitssystem in ein Winkelwerk unregierbarer Privatinteressen zu zersplittern, sich vom Projektmanager eines multinationalen Konzern beraten ließe.

Genau dazu sollte dieser Crystal am Themsenufer ja da sein. Und das finde ich auch als einer, der sich selbst von fünf Blumentöpfen voller crudités noch nicht zum Liebhaber der Großkonzerne bekehren ließe, in diesem Fall gar nicht so schlecht.

Nur sollten die zu integriertem Handeln frisch motivierten StadtentwicklerInnen vom Besuch des Crystal dann am besten gleich noch eine weitere, über die Interessen von Siemens weit hinausgehende Lektion auf ihren Weg mitnehmen:

Dass nämlich ihre auf demokratischen, nicht wirtschaftlichen Mandaten beruhende politische Entschlusskraft auch der Garant zur Verhinderung der totalitären Aspekte neuer Technologien zu sein hat.

Und das ist ein fast genauso wichtiger Auftrag, wie die Erneuerung selbst, denn Technologien verändern die Gesellschaft, und die Zielrichtung dieser Veränderung lässt sich nicht allein der Forschung nach dem technisch Möglichen überlassen. Das braucht politische Entscheidungen.

Nur der Gesetzgeber kann sagen:

Ja, wir könnten die gesamte Bevölkerung überwachen und das Leben für Kommerz, Exekutive und die Versicherungsbranche um ein Vielfaches leichter machen, aber wir tun es aus Prinzip nicht.

Wir haben ein Wasserversorgungsproblem zu lösen und wir tun das, selbst wenn es ordentlich was kostet und davon zunächst einmal nur die Allgemeinheit profitiert.

Sonst finden wir uns am Ende in einer Zukunft wieder, wo wir von mächtigen Versicherungsgesellschaften zu einer spaßfreien Lebensführung genötigt und von Videoscreens beobachtet rund um die Uhr im Eigenheim arbeiten, während draußen auf der Straße die Wasserfontänen aus dem Gully sprudeln.