Erstellt am: 18. 7. 2012 - 17:32 Uhr

Enter through gift shop

Das Problem ist: Ich weiß zuviel. Nicht bloß geheime Dinge, die mir jederzeit eine dieser Drohnen an den Hals hetzen könnten, die während der olympischen Spiele über London kreisen werden. Nein, auch die haarsträubenden Dinge, die eh schon alle Hähne hier von allen Dächern krähen.

Von den verbotenen Wörtern wie "London 2012", "games" oder einfach "summer", die niemand außer den olympischen Sponsoren verwenden darf, über die lila gekleidete Markenpolizei, die in ganz Großbritannien die Befolgung dieser Vorschriften überwacht, bis hin zu den Würsten in der Fleischhauerauslage, die nicht in Form olympischer Ringe drapiert werden dürfen.

Was am Morgen gerade spannend, absurd, kurios oder witzig scheint, ist am Nachmittag, wenn ich Zeit zum Bloggen finde, auch schon wieder gegessen. Das ist das Leid des Korrespondenten im digitalen Zeitalter, wiewohl immer noch vorzuziehen dem Leid des Kanalarbeiters.

So wie jener mit der Zeit lernt, ohne Gebrauch der Hände den Geruchssinn auszuschalten, werde ich hier in den nächsten Tagen in den übel dampfenden olympischen Sümpfen fischen.

Und das obwohl meine Entrüstung über all die anzukreidenden Sauereien rund um dieses halböffentliche Sponsorenfest mit Sportbegleitung längst mit einer wachsenden Abwehrreaktion gegen das ewige Sudern kollidiert, welches die BritInnen ja genauso beherrschen wie die WienerInnen, PariserInnen und - entgegen gängigen Gerüchten - alle anderen Menschen auf der Welt. Abgesehen von denen aus Bhutan vielleicht.

Beginnen wir also mit dem Bloggen über die Olympischen Spiele zu London genau dort, wo ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal in deren Riechweite kam.

Ich stieg an der Station Stratford International aus dem High Speed-Train, und was mich dort erwartete, war dieser Anblick:

Robert Rotifer

Was man da zur Rechten sieht, ist das Westfield-Shopping Centre, das mit, sagen wir, dem Atrio in Villach durchaus mithalten kann in seinem überbordenden Angebot an luxuriösen Kettenläden der bestbeworbenen Marken der Welt. Selbst wenn man ihm den Prunk von außen nicht wirklich ansieht.

Das Westfield ist jetzt schon ein Kulturdenkmal, oder besser gesagt ein Mahnmal, das an die Zeit erinnert, als Großbritannien und der Rest der westlichen Welt noch glaubte, dass man sich auf ewig in den Wohlstand konsumieren könnte.

Genau genommen stammt nämlich der schlaue Plan, dieses Hyper-Kaufhaus mitten in eine der ärmsten Gegenden Londons zu stellen, sogar noch aus vorolympischen Zeiten. Shopping als urbane Regenerationsmaßnahme, das war damals die Vision der Nation vor dem Payday Loan (reimt).

Als London am 6.7. 2005, einen Tag vor den ersten Bombenanschlägen auf Underground und Busse, den Zuschlag zu den olympischen Spielen erhielt, stand wohl auch schon der Plan, den Zugang zu den kommenden Spielen ausschließlich durch das Shopping Centre zu führen.

Aus heutiger Sicht der endlosen Rezession erscheint diese symbolische Geste zum Empfang ja wie eine sinnlose Erniedrigung der sowieso schon von den Karten- und Hotelpreisen gepeitschten Ankömmlinge, aber die Realität spielt im Unternehmen Olympia wenig Rolle, denn wie wir hier sehen können, werden die BesucherInnen durch eine Parallelwelt geschleust, in der Madonna in ihrer Achtziger-Jahre-Blüte Cola schlürft und dabei Popcornschachteln aufrechthält, während nebenan zufriedene Damen in Begleitung eines Nebendarstellers von Mad Men auf eine riskante Art Nudeln essen, die im echten Leben zur Kontamination des Cappucino durch die Pasta-Sauce führen würde.

Robert Rotifer

Die Wahrheit im Inneren des Gebäudes sah am Tag meiner Inspektion ein bisschen anders aus als, standen da doch bloß einige Männer in signalgelben Westen an der Gastronomie und genehmigten sich einen wohlverdienten Pausensnack zwischen ihren olympischen Organisationstätigkeiten.

Robert Rotifer

Echte Kundschaft war dagegen kaum zu sehen, aber das kommt wohl erst mit Beginn der Spiele, die London in den nächsten Wochen derart auf den Kopf stellen sollen, dass man nicht mehr wissen wird wohin vor lauter Menschenmassen.

Ein Zustand, den LondonerInnen - gerade im Sommer - allerdings ohnehin als normal identifizieren würden.

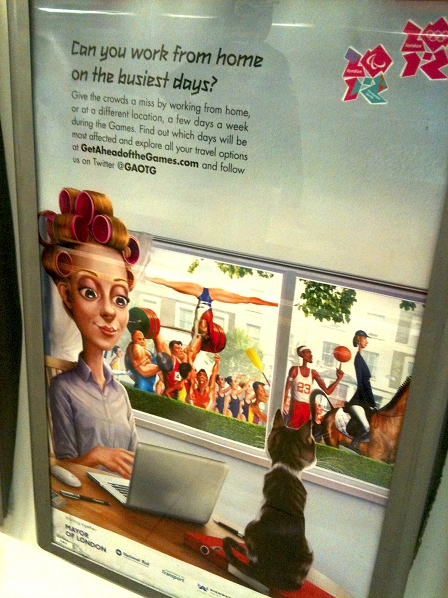

Wenn also die Londoner Underground mit folgendem, sämtliche PendlerInnen aufs schlimmste verarschenden Poster nahe legt, dass man doch lieber von zuhause arbeiten solle...

Robert Rotifer

...dann unterschätzt sie vielleicht die Zahl der Leute, die wie ich und viele meiner Bekannten längst die Flucht geplant haben.

Wie sich herauszustellen scheint, lief auch der Kartenvorverkauf längst nicht so gut wie zuerst getönt. Vielleicht wird London also weit weniger verstopft sein als befürchtet.

Noch dazu, wo heuer gerade wegen der Olympischen Spiele erheblich weniger Sightseeing-Touristen anreisen werden, was sich durch den zusätzlichen Sporttourismus kaum wettmachen lassen wird - zumal die schamlose, spekulative Gier der Hotels bzw. privater Wohnungs- und Haus- und Wohnungseigentümer, die in Erwartung aus dem Hut gezauberter Fantasie-Mieten von bis zu 6000 Pfund für die Dauer der Spiele reihenweise ihre LangzeitmieterInnen vor die Tür setzten, einen völlig unrealistisch überpreisten Markt erzeugt und dabei einiges an potenziellem Publikum abgeschreckt hat.

Robert Rotifer

So oder so, unter den Leuten, die ich an der neuen Shoppingmeile von Stratford traf und ansprach (mit Mikrophon geht das ganz unverschämt), kam absolut niemand aus der Nachbarschaft.

Das mag man einerseits als Erfolg ansehen, schließlich verirrten sich außer verwirrter Shakespeare-Fans früher absolut keine TouristInnen hierher, andererseits aber auch als Zeichen, dass es für die Leute aus der Gegend im Luxussortiment, das hier geboten wird, ohnehin nichts zu holen gibt.

Robert Rotifer

Die dekorativen Gebilde, die sie in die Backstein- und Asphaltwüste vor der Bus-Station gepflanzt haben, vermitteln jedenfalls jetzt schon was vom melancholischen Charme verstaubter Plastikblumen bzw. dem Flor der Vergänglichkeit, der ihnen anhaften wird, wenn dereinst auch das Einkaufszentrum und sein sportliches Beiwerk die klassische post-olympische Rolle des weißen Elefanten übernommen haben wird.

Ich arbeitete mich also durch Westfield vor bis hin zum olympischen Park und stieß wie abzusehen auf einen Bauzaun.

Robert Rotifer

Die Aussicht auf die Anlage ließ sich also ebenfalls nur über den Umweg einer Einkaufsgelegenheit genießen; in diesem Fall einer Filiale des Mittelklassebedarfsladens John Lewis.

Ein paar Rolltreppen höher bewunderte ich die Aussicht auf das Stadion und Anish Kapoors Fischer-Technik-Tribute "Orbit"...

Robert Rotifer

Robert Rotifer

Seit meinem Besuch ist ja schon eine Weile vergangenen, ich weiß also nicht mehr wirklich, von wo aus ich die andere Seite dieses Panoramas fotografiert habe, fürchte aber, die wie Meereswellen vor dem Gummiboot (=Turnhalle) platzierten Zelte waren nur provisorisch.

Robert Rotifer

Immerhin konnte ich mir in John Lewis' offiziell olympischem Shop einen guten Eindruck vom olympischen Merchandise machen, das diese harmlose ältere Dame da so unverschämt durch sein Zyklopenauge hindurch angestarrt hat.

Die eindeutige Körpersprache der Kundin bedarf keiner Dekodierung ("würde meinem Enkel mitbringen, fühle mich aber davon bedroht"), und tatsächlich sind Wenlock und Mandeville - ich weiß nicht wirklich, wer wer ist - mit ihren Überwachungskamera-Zyklopenaugen einer der furchterregendsten Aspekte dieser Spiele, erst recht wenn sie in Lebensgröße im Straßenbild auftauchen.

All das kann aber sowieso nur als Satire gemeint sein, geht gar nicht anders.

Genauso wie Danny Boyles Kleinbahn-meets-Rosamunde-Pilcher-Plan für die Eröffnungszeremonie.

Robert Rotifer

Nein, das ist alles voller Ernst. Und aus den künstlichen Wolken soll's regnen.

Die Tierschutzorganisation PETA hatte sich beschwert, dass die zwölf Pferde, drei Kühe, zwei Ziegen, zehn Hühner, zehn Enten, neun (warum nicht zehn??) Gänse, siebzig Schafe und drei Hirtenhunde, die in dieser schockierenderweise nicht sarkastisch gemeinten Reproduktion der britischen Countryside herumlaufen sollen, von der Aufregung und der ungewohnten Umgebung traumatisiert werden könnten.

Boyle hatte diese Bedenken schon bei seiner Pressekonferenz mit dem Hinweis abgeschmettert, dass die Tiere sicher besser behandelt werden als die unentlohnten menschlichen Freiwilligen, die an der Zeremonie teilnehmen (sollte Humor sein, falls wer fragt).

Und da hat er nicht einmal gelogen. Einige jener Performer wurden nun nämlich nach monatelangen Proben in letzter Minute rausgeworfen, weil die Show um eine halbe Stunde gekürzt werden muss, damit alle die letzte Underground erwischen. Nur vernünftig.

Mehr morgen.