Erstellt am: 5. 10. 2011 - 16:46 Uhr

Bert Jansch, 1943-2011

Keine drei Jahre ist es her, da saß ich zu Hause und schrieb den Nachruf auf Davy Graham, jenen großen Meister der britischen, aber in alle Himmelsrichtungen zugleich ausschlenkernden Schule des Fingerpicking, dessen Namen man man immer nur in Verbindung mit seinem Gegenstück (aber Verbündeten) Bert Jansch und dem dritten im Bunde, John Renbourn, nennen konnte.

Wenn Graham, Jansch und Renbourn die große Dreifaltigkeit der akustischen Folk-Gitarre auf dieser hypertalentierten kleinen Insel darstellten*, dann waren die ersteren beiden einander stilistisch näher, nicht bloß wegen ihrer Zwillingsversionen von Grahams “Angie“ bzw. “Anji“, die Jansch als Grahams präziseren Schüler auswiesen, sondern auch wegen ihrer geteilten Neigung zum Drone, zur unter die afroamerikanischen Blue Notes, die keltische Pentatonik und die englischen Folkmelodien gemischten, östlichen bis nordafrikanischen Tonalität (man sagte damals "Folk Baroque" dazu, eine terminologisch völlig irreführende Bezeichnung).

Es überraschte nicht sonderlich, dass Jansch Graham überleben sollte. Davy Grahams schwere Drogenprobleme waren der Hauptgrund seines langen Rückzugs aus dem Musikgeschäft gewesen, Bert Jansch dagegen hatte schon 1965 sein berühmtes Anti-Heroin-Lied „Needle of Death“ (gewissermaßen das ältere Geschwister von Jansch-Verehrer Neil Youngs „The Needle and the Damage Done“) aufgenommen, hatte zwar viel getrunken aber schon Ende der Achtziger erfolgreich damit aufgehört, als seine Ärztin ihm einen schnellen Tod prophezeite.

Jansch wirkte seither ziemlich solide, sein einst so verhärmtes Gesicht hatte sich gemütlich gefüllt, seine Haut glänzte ein wenig ungesund, aber seine Finger waren immer noch so flink wie früher.

Als er vor vier Jahren in der Rolle des alten Helden auf dem Babyshambles-Album „Shotter's Nation“ und bei einigen der darauffolgenden Gigs auftauchte, erschien er neben dem fragilen Pete Doherty als eine würdige, unerschütterliche Präsenz.

Dass er 2005 eine Herzoperation überstanden hatte, wusste ich nicht einmal, als 2006 sein wunderbares letztes Album „Black Swan“ herauskam; aufgenommen im Kreis seiner jungen amerikanischen Freak Folk-JüngerInnen aus der Szene rund um Devendra Banhart, Vetiver, Currituck County, unterstützt durch seinen Sohn Adam und Beth Orton.

Voriges Jahr, nachdem Neil Young ihn zu einer gemeinsamen US-Tournee mitgenommen hatte, erschien im Guardian ein unverblümtes Interview über seinen Lungenkrebs. Damals schien es, als hätte Jansch seine Krankheit in den Griff bekommen. Gestern ist er nun in einem Hospiz in Hampstead gestorben.

Jansch spielte sein letztes Konzert am 1. August in der Royal Festival Hall: eine Reunion mit den wiedervereinten Pentangle, jener britischen Folk-Supergroup, die ihn in den späten Sechzigern bis frühen Siebzigern in Riechweite der begrenzten Wahrnehmung des Mainstream gebracht hatte.

Der 1943 in Glasgow geborene, in Edinburgh aufgewachsene Sohn einer Einwandererfamilie aus Hamburg, war Anfang der Sechziger in den Folk-Clubs von Schottland vor allem durch die Sängerin Anne Briggs in die Tradition der britischen Volksweisen eingeführt worden. Als Autostopper zog er durch Europa und Nordafrika, wo er seinen Horizont mit fremder Musik und allerhand Substanzen erweiterte, während die britische Folk-Puristenszene im eigenen Saft briet.

Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien wurde Jansch in London neben Davy Graham zu einem der Stars der kleinen Folk-Crossover-Szene rund um den Club Les Cousins. Zu den Leuten, die ihm dort auf die Finger schauten, gehörten unter anderem der nach London gepilgerte Paul Simon und der junge Jimmy Page (auf den wir noch zu sprechen kommen).

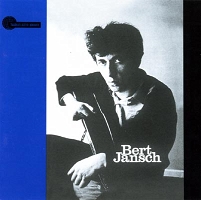

Der Produzent (sprich: Mann mit Bandmaschine) Bill Leader lud ihn 1965 ein, in seiner Küche auf einer von Martin Carthy geborgten Gitarre ein paar Songs einzuspielen. Die Bänder erschienen völlig ungeschönt als Bert Janschs titelloses Debüt-Album, das einer ganzen Generation von Gitarristen den Kopf verdrehte.

Demon Records

Was Janschs Fingerpicking so revolutionär machte, war die halb-improvisierte, mit expressiven Hammer-ons gespickte Vielfalt manchmal parallel, manchmal gegeneinander laufender, manchmal durch jähe, synkopierte Akkorde unterbrochener Melodien, die wie sprudelndes Wasser rund um seine sanft durch den Song gleitende Stimme zu kräuseln schienen.

In meinem nächsten FM4 Heartbeat kommenden Montag ab 22 Uhr werde ich (neben einem Interview mit Baxter Dury) Bert Jansch ausgiebig würdigen

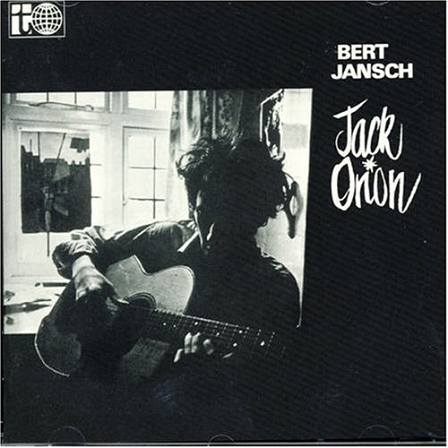

Ein klassisches Beispiel dafür ist „Black Water Side“ aus Janschs drittem Album „Jack Orion“ (1966), bekanntlich kopiert von Jimmy Page als „Black Mountain Side“ (siehe auch „White Summer“ versus Davy Grahams Arrangement von „She Moved Through The Fair“). Es heißt, Jansch hätte sich eine Klage gegen Led Zeppelin nicht leisten können.

Was für uns Unbeteiligte viel interessanter ist als solche Tantiemenstreitigkeiten, ist aber die direkte Linie vom versifften, kleinen Folk-Club zum Stadionrock.

united artists

Eine der großen Spezialitäten des Bert Jansch war seine Fähigkeit, einzelne Saiten einen Viertel- bis Ganzton weit zu dehnen, und dabei mit den anderen Fingern gleichzeitig einen sauberen Akkord zu halten. Was für einen allein spielenden Folk-Gitarristen genauso nützlich ist wie für den Gitarristen eines elektrischen Power-Trios.

Aber ich schweife ab: Auf „Jack Orion“ spielte Jansch bereits mit John Renbourn zusammen, mit dem er sich eine Ausnahmegitarristenwohnung in Maida Vale teilte.

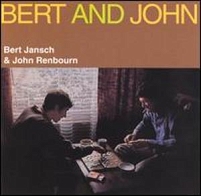

Transatlantic

Dort entstand dann auch „Bert And John“, das bekiffte Dokument eines privaten Jams, eine wertvolle Momentaufnahme zweier Typen, die mit dem Selbstbewusstsein der Jugend mit ihren akustischen Gitarren plündernd kreuz und quer durchs Gemüsebeet ziehen, egal ob ihnen dabei ein Jazz-Standard, ein Blues oder ein englischer Folksong in die Finger kommt.

In diesem von ganz viel Alkohol beschleunigten Freigeist steckte auch die Grundlage für das Projekt Pentangle, das Jansch und Renbourn mit der Sängern Jaqui McShee, Bassist Danny Thompson und Schlagzeuger Terry Cox verband.

Pentangle

Was wir heute auf Tonkonserve von dieser erstaunlichen Band hören können, reicht offensichtlich nicht an ihre damaligen improvisatorischen Exkursionen heran, die laut Augenzeugen sowohl große Offenbarungen als auch schlimme Desaster hervorbringen konnten. Jansch selbst hat in Interviews zugegeben, dass er hin und wieder während Thompsons Bass-Soli auf der Bühne einschlief.

Wenn es einen tröstlichen Aspekt an seinem viel zu frühem Ableben gibt, dann ist es wohl, dass ihm in den letzten Jahren im Zuge des beharrlichen Folk-Revivals große öffentliche Anerkennung zuteil wurde.

Reich starb er zwar nicht – er war Bewohner einer Kellerwohnung mit Gärtchen in Kilburn -, aber sein verdienter, unbestrittener Legendenstatus war ihm wohl bewusst. Er trug diese Auszeichnung mit Bescheidenheit. Wie es einer seiner Schüler Stephen Duffy heute in der Knappheit eines Tweets unsentimental aber treffend ausdrückte:

„Heartening to see Bert Jansch generating so much love and respect. A brilliant man. He never looked well.“

Amnesty International

* abgesehen einmal von Martin Carthy, mehr der Begleiter, und Richard Thompson, der doch ein wenig mehr im Rock sozialisiert ist