Erstellt am: 29. 7. 2010 - 11:05 Uhr

"Fußball ist kein Streichelzoo"

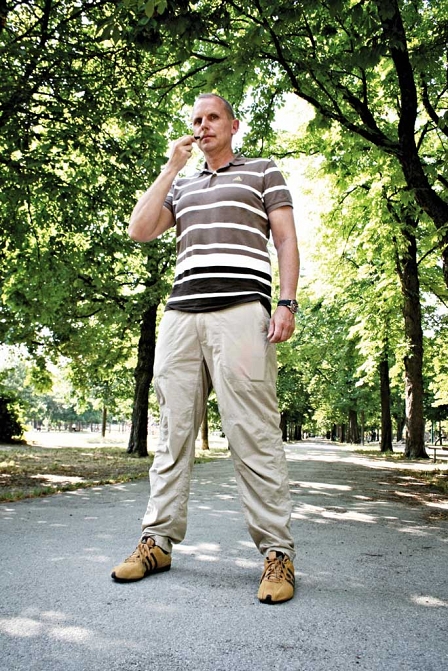

Interview: Alexander Nebel & Clemens Schotola

Foto: Anna-Selina Kager

ballesterer

Weitere Inhalte des ballesterer Nr. 54 (August 2010):

- Trainer oder Manager?: Das Anforderungsprofil an den Coach von heute

- "Es wird immer Leute geben, die meckern": Franco Foda setzt auf mündige Spieler

- Anstoß: Aparte Welten in Südafrika

- Groundhopping: Ein Fisch namens Adams und Meisterfeuer in Barcelona

- Sinnreich: Was die FIFA von Nordkorea lernen kann

Kein anderer österreichischer Schiedsrichter der vergangenen Jahre polarisierte so stark wie Fritz Stuchlik. Vom Publikum gehasst, von den Spielern gefürchtet – so blieb Stuchlik vielen in Erinnerung. Im Vorjahr beendete der 44-Jährige, noch vor Erreichen der Altersgrenze, nach 364 nationalen und 89 internationalen Einsätzen seine Karriere. Während der WM gab es ein Wiedersehen: Stuchlik analysierte im ORF die Fehlentscheidungen seiner ehemaligen Kollegen – und stand damit noch stärker im Rampenlicht. Am Vortag des ballesterer-Interviews war Stuchlik Studiogast in der »ZiB 2«. Eine Rampensau, die es genießt im Mittelpunkt zu stehen? Mitnichten, denn der Kellner im Wiener Prater erntet auf die Nachfrage, ob Stuchlik denn nicht Schiedsrichter sei, nur ein verlegenes Nicken.

ballesterer: Täuscht der Eindruck, oder stehen Schiedsrichter heute stärker im Blickpunkt der Öffentlichkeit als früher?

Fritz Stuchlik: Ja, natürlich. Früher war am Wochenende das Spiel, dann ist ein Zeitungsartikel erschienen. Die Leute haben entweder selbst im Stadion sein müssen oder darauf vertrauen, was der Reporter gesehen hat. Mit Zunahme der TV-Berichterstattung wird durch Wiederholungen und Zeitlupen eine Entscheidung entweder bestätigt oder widerlegt.

Die Bedingungen, unter denen Schiedsrichter heute pfeifen, haben sich also verändert. Schiedsrichter blamieren sich vor einem Millionenpublikum, aber reagiert wird darauf nicht wirklich.

Das Regelwerk ist weitgehend unverändert geblieben. Umgekehrt ist aber die konditionelle Anforderung an die Schiedsrichter gestiegen. Die Schiedsrichter der 1970er und 1980er Jahre werden, wenn überhaupt, nur locker laufen gegangen sein. Heute wird gemeinsam zweimal die Woche in Trainingsstützpunkten trainiert. Zur Frage der technischen Hilfsmittel muss man sagen, dass die FIFA recht konservativ reagiert. Einerseits, weil die bisherige Handhabung, Fußball auf der ganzen Welt nach den gleichen Regeln zu spielen, gebrochen werden würde. Andererseits hat die FIFA in ihren bisherigen Tests festgestellt, dass kein technisches Hilfsmittel eine hundertprozentige Sicherheit gibt.

Nicht nur den Schiedsrichtern fehlt diese Sicherheit, auch ORF-Kommentator Thomas König hat während der Übertragung des WM-Finales seine Meinung über strittige Entscheidungen oft revidiert.

Das ist genau die Grundsatzfrage zur Technik im Fußball. Zeitlupen und weitere Einstellungen werden dem ORF nach ein bis zwei Minuten nachgeliefert. Wenn ich als Kommentator etwas objektiviert bekomme, wäre es ja unfair, wenn ich zuvor etwas Böses über den Schiedsrichter gesagt hätte. Wenn der Kommentator zuerst dem Schiedsrichter recht gibt, und in der Zeitlupe schaut es auf einmal ganz anders aus, muss er es revidieren. Denn der TV-Konsument sieht diese Bilder ja auch und würde sich denken: "Jetzt war schon der Schiedsrichter so ein Trottel, aber der hat einen Bildschirm und korrigiert das nicht einmal."

Anna-Selina Kager

Was bedeutet das jetzt im Bezug auf einen TV-Beweis?

Für einen Schiedsrichter ist es natürlich angenehm, wenn man in einem Spiel wenig Fehler begeht. Niemand steht gern am nächsten Tag als Volltrottel der Nation da. Aber wenn ich als Schiedsrichter ein technisches Instrument in die Hand bekomme, dann darf es mich nicht in zusätzliche Schwierigkeiten bringen. Auch beim Videobeweis muss ja erst jemand sagen: ›Das war verkehrt.‹ Was passiert bei Situationen im Graubereich? Wir haben Situationen im Strafraum, wo man Strafstoß geben kann, aber nicht muss. Außerdem begibt man sich als Schiedsrichter auch in die Hand eines Regisseurs, weil ich das Bildmaterial ja von irgendwem eingespielt bekommen muss. Da ist eine zusätzliche Gefahr gegeben, weil manipuliert werden kann. Und letztlich muss es natürlich Diskussionen im Fußball geben. Ich glaube nicht, dass der Fußball so ein großes Interesse wie jetzt hervorrufen würde, wenn alles glatt und ohne Kanten abläuft.

Würde ein Videobeweis auch das Spiel verändern?

Natürlich. Das könnte als taktische Maßnahme verwendet werden. Wenn jede Mannschaft das zweimal pro Halbzeit beanspruchen kann und ein Team diese Versuche zwei Minuten vor Schluss noch nicht aufgebraucht hat und merkt, dass der Gegner aufkommt, dann würden sie jeden Einwurf überprüfen lassen.

Wie stark transportiert man als Schiedsrichter am Platz auch die eigene Persönlichkeit? Oder muss man sich hinter einer Maske verstecken?

Jeder, der in der Öffentlichkeit steht, ob Fußballer, Politiker oder Schauspieler, stellt etwas dar. Der Schiedsrichter repräsentiert den Unparteiischen, der über Fußballregeln gut Bescheid weiß. Diese Regeln muss er durchsetzen, und darauf muss er sein Verhalten abstimmen. Wenn jemand zu Hause weniger temperamentvoll ist und das aufs Spielfeld umlegt, würden die Spieler über ihn drüberfahren. Er muss signalisieren, dass er Energie hat.

Was ist schlimmer zu pfeifen: ein Wiener Derby mit aufgeheizter Stimmung oder ein U12-Spiel mit übermotivierten Eltern?

Die Herausforderung ist wahrscheinlich bei der U12 härter. Wenn jemand die U12 pfeift, ist er noch nicht lange dabei. Er kämpft mit vielen Problemen, die er beim Wiener Derby nicht mehr hat. Diese unnötigen und dummen Fouls, die im Amateurbereich aufgrund von körperlicher Schwäche oder geistiger Müdigkeit passieren, macht ein austrainierter Profi nicht. Viele Vergehen sind besser und klarer zu sehen. Das Spiel ist natürlich schneller, aber mit sich selbst ist man bei der U12 mehr beschäftigt.

Bei ihrem ehemaligen Kollegen Konrad Plautz war auffällig, dass er international ganz anders aufgetreten ist als national, wo er viel gütiger und nicht so zackig agiert hat.

Der große Unterschied ist die sprachliche Voraussetzung. National wird man wesentlich leichter verstanden. Dann kommt es auf den Bewerb an. Die UEFA gibt sicherlich ein wesentlich engeres Korsett vor als die österreichische Bundesliga. Das Grundgerüst, also das Regelwerk, ist natürlich gleich, aber bei Dingen wie Simulieren ist die UEFA in der Auslegung wesentlich schärfer. Die UEFA möchte das Spiel schützen, jedes Spiel wird in ganz Europa übertragen, speziell die Champions League. Dort wollen sie fairen und schönen Fußball zum Anschauen. Und das müssen die Schiedsrichter entsprechend umsetzen. Zusätzlich spricht die UEFA ab einer gewissen Anzahl von Gelben Karten Geldstrafen aus. Also nicht nur die Spieler, sondern auch der Klub oder der Nationalverband werden bestraft.

Bei Ihnen hat es oft den Vorwurf gegeben, Sie würden am Feld arrogant und eingebildet auftreten. Wie stehen Sie diesen Einschätzungen gegenüber?

Ich selbst würde mich nicht so sehen, aber ich war für die Spieler sehr unnahbar. Ich war der Meinung, dass ich nicht dazu da bin, mir die Meinung der Spieler zu meinen Entscheidungen anzuhören. Jedes Spiel findet mit drei Mannschaften statt: Da gibt es die zwei Mannschaften, die spielen um Tore zu erzielen, und die dritte Mannschaft – das Schiedsrichterteam. Die Interessen sind jedoch unterschiedlich: die zwei Mannschaften wollen das Spiel gewinnen und das Schiedsrichter-Team möglichst wenig Fehler machen. Dass es dabei einen Aufprall gibt, liegt in der Natur der Sache. Wenn ich mir das zu Herzen nehme, müsste ich mich beim nächsten Spiel nach jeder zweiten Entscheidung fragen, ob ich heute ›eh nett‹ bin. Das ist nicht meine Aufgabe.

Sie haben einmal Ivica Vastic innerhalb einer Minute wegen Kritik mit Gelb-Rot ausgeschlossen. Würden Sie heute genauso handeln?

Ich würde diese Situation heute nicht anders beurteilen. Die Ausgangssituation war damals ja eigentlich eine lustige, denn es ist um eine Outentscheidung gegangen, also kein großes Ding. Diese Entscheidung hat er kritisiert, worauf ich ihm gesagt habe, wenn er keine Ruhe gibt, bekommt er Gelb. Dann hat er weiter kritisiert, und ich habe ihm gesagt, wenn er so weitermacht, gibt es Gelb-Rot. Ich bin kein Politiker, der Dinge ankündigt und sie danach nicht umsetzt.

Sie sind also nicht der Schiedsrichter, der sagt: ›Du wirst jetzt nicht wegen einem Einwurf frühzeitig duschen gehen wollen?

Ich sehe das nicht als Aufgabe des Schiedsrichters. Wenn ich jemanden streicheln will, dann gehe ich in den Streichelzoo. Der Schiedsrichter ist nicht dazu da, jemanden von etwas abzuhalten.

Sie haben von drei Teams gesprochen, die sich im Spiel gegenüberstehen. Im Film »Referees at work« werden erstaunliche Adrenalinausbrüchen beim Schiedsrichterteam vor dem Matchbeginn gezeigt. Ist man da wirklich so aufgedreht?

Na ja, da gibt es genauso große emotionale Unterschiede wie bei den Spielern. Jedoch darf man bei dem Film nicht vergessen, dass es sich um eine Europameisterschaft handelt, für einige war es altersbedingt der letzte große Auftritt. Wenn ich jetzt die Schiedsrichter der österreichischen Bundesliga hernehme, die im Jahr rund 20 Spiele pfeifen, dann wird nicht jedes so eine Emotion auslösen wie eines von zwei bis maximal drei EM-Spielen.

Der schwedische Schiedsrichter Peter Fröjdfeldt hat es ja richtiggehend zelebriert: Er liegt mit nacktem Oberkörper am Bett, rund um ihn sitzen seine Assistenten im Anzug.

Man muss sich körperlich gut vorbereiten, die Regeln kennen, schauen, dass man im Vorfeld keine großen Fehler macht, um nicht schon vor dem ersten Pfiff keinen Kredit mehr zu haben. Aber ob jetzt jemand schaut, dass die Krawatte sitzt, die Haare gegelt sind oder die Assistenten wie bei einer Anbetung eines Götzen herumsitzen, ist jedem Einzelnen überlassen.

Wie schnell kann man nach einem aufreibenden Spiel abschalten?

Es war für mich zwar bedauerlich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, aber es ist keine Welt zusammengebrochen. Ich habe danach versucht zu analysieren, wodurch der Fehler passiert ist und wie ich es vermeiden kann, dass er mir im nächsten Spiel wieder passiert. Ich habe noch nie einen Spieler erlebt, der am leeren Tor vorbeigeschossen hat und sich dann entleibt hat, daher sollte ein Schiedsrichter nach einer Fehlentscheidung auch keinen Selbstmord begehen.

Nicht nur bei der WM, sondern auch in der Bundesliga waren die Schiedsrichter in der Kritik.

Zu Beginn der Frühjahrssaison hat es einige unrichtige Entscheidungen gegeben, wobei auch eine richtige Entscheidung als falsch dargestellt wurde. Einfaches Beispiel: Rapid gegen Austria. Die Assistentenanzeige des Ellbogenstoßes wurde in der Sportöffentlichkeit als unrichtig dargestellt, was einfach nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass in der letzten Saison mehr Fehlentscheidungen passiert sind als in den vorangegangenen. Eine Schiedsrichterkrise gibt es ja nur dann, wenn es größere Vereine betrifft, die eine größere Beachtung in der medialen Berichterstattung finden.

Sie haben Ihr Amt vor dem Erreichen der Altersgrenze zurückgelegt. Würden Sie sagen, dass Sie als Schiedsrichter alles erreicht haben?

Man muss immer Realist sein. Bei Großereignissen ist es schon einmal sehr fraglich, ob überhaupt ein Österreicher dabei ist. Und dann ist da natürlich noch ein interner Konkurrenzkampf. Ich habe nie gedacht, dass ich einmal Bundesliga-Schiedsrichter werde und dass ich ab 1994 auf der internationalen Liste bleibe. So gesehen bin ich sehr zufrieden. Ich habe den Ausstieg zu einem Zeitpunkt gewählt, wo es mir noch Spaß gemacht hat.

Sie haben den Konkurrenzkampf erwähnt. Wie ausgeprägt ist der zwischen den Schiedsrichtern?

Konkurrenz gibt es natürlich, genauso wie in einem Fußballkader, der auch nicht nur aus 26 Freunden besteht, sondern wo auch alle zu den elf gehören wollen, die spielen. Es wird immer von einer Mafia geredet, aber das wäre ja eine intern eingeschworene Gemeinschaft. Natürlich gibt es Einzelinteressen. Denn der Schiedsrichter steht ja auch allein auf dem Spielfeld und muss allein entscheiden.