Erstellt am: 29. 3. 2010 - 20:13 Uhr

Dunkle Wäsche in der Mythenschleuder

Ja, sagt D, er habe schon von dem Buch gehört, „Aber jetzt einmal ehrlich, ohne dich beleidigen zu wollen: Die Memoiren eines Musikjournalisten? Da les ich lieber was über jemand, der selbst Musik gemacht hat.“

Manchmal kann so eine vorauseilende Entschuldigung einen überhaupt erst auf die Idee bringen, beleidigt zu sein.

Dabei hätte ich Ds Skepsis ja eigentlich noch eins draufzulegen gehabt, ist der Untertitel von „Apathy for the Devil“ doch „a 1970s memoir“ und die Siebziger gleich hinter den Sechzigern die erwiesenermaßen überdokumentierteste Periode der Popgeschichte - noch dazu, wo betreffender Musikjournalist schon Anfang der Neunziger unter dem Titel „The Dark Stuff“ eine ausführliche, nachgeschönte Sammlung seiner Artikel und Interviews herausgegeben hat.

Und tatsächlich finden sich in diesem Band auch prompt Stellen, wo der Autor sich etwa aus der Schilderung seiner Erlebnisse mit den Stones mit dem Hinweis verabschiedet, dass er uns all das eigentlich schon anderswo erzählt hat.

Andererseits sprechen wir hier von keinem anderen als Nick Kent, in dessen journalistischer Laufbahn das Drumherum bekanntlich aus wesentlich mehr als Deadlines, dem Sammeln von Aftershow-Pässen und Batterien kaufen für das Dictaphone bestand.

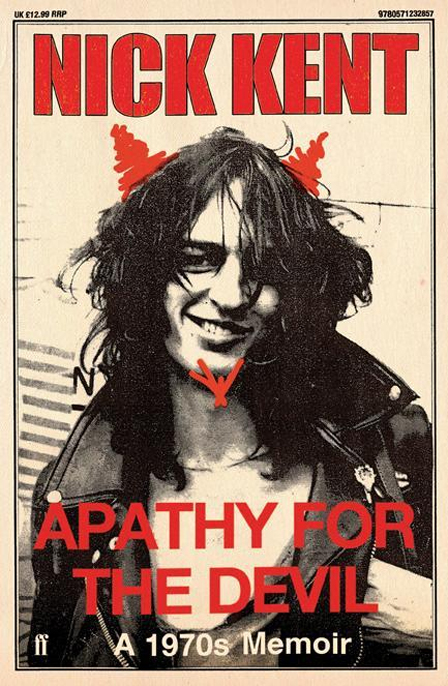

Faber & Faber

Nick Kent gehörte seit seinen Anfängen in der britischen Underground-Presse vor vier Jahrzehnten gewissermaßen der Stanislawski-Schule des Musikjournalismus an. Will sagen, er begnügte sich nicht erst mit der Voyeursperspektive, sondern stürzte sich kopfüber in dieselben Exzesse wie die Objekte seiner Beschreibungen.

Sein direktes Vorbild dabei war wohl nicht nur der amerikanische New Journalism der Beatnik-Periode, sondern konkret die pharmazeutisch assistierte Schreibe des Lester Bangs.

Eines der aufschlussreichsten Kapitel in „Apathy for the Devil“ ist Kents erste Reise in die USA, eine Pilgerfahrt nach Detroit auf der Suche nach der Geburtsstätte der Stooges und der MC5.

In der benachbarten Vorstadt Birmingham findet Kent, zu diesem Zeitpunkt ungefähr 20-jähriger Nachwuchsstar des Londoner NME, Unterschlupf in der Redaktion des Underground-Rock-Magazins Creem und wird dort zu Bangs' erwähltem Begleiter bei dessen nächtlichen Pendelfahrten zu seiner Freundin in Windsor, Ontario. Kent sorgt dafür, dass der dauerberauschte Bangs nicht am Steuer einschläft, und Bangs gewährt ihm dafür einen Einblick in seine hyperaktive Gedankenwelt.

Über weite Strecken liest sich die Beschreibung von Nick Kents frühem Berufsleben wie ein Freak Brothers-Cartoon, dann wieder wie eine von jeglicher Niedlichkeit (aber durchaus nicht von Humor) befreite Version von Cameron Crowes Almost Famous.

In London, Detroit, LA und New York stolpert der schwarzgekleidete Held durch den bizarren Alltag von Hawkwind, Iggy Pop und Captain Beefheart und verfängt sich in den dekadenten Backstage-Bacchanalien gedopeter Abgötter wie David Bowie und Led Zeppelin.

Wie der Guardian neulich in seiner boshaften Veräppelung des Buchs nicht zu unrecht feststellte, greift der Autor dabei tief in die Klischeekiste, aber es gibt zumindest zweierlei triftige Gründe, ihm das weitgehend zu verzeihen.

Erstens ist Kent einer der eigenhändigen Erfinder dieser Klischees. Genauso wie Keith Richards für den Rest seines Lebens Riffs spielen darf, die in anderer Leute Hände wie der Welt müdester Sound außerhalb des Proberaums von Primal Scream klingen würden, darf Nick Kent in seiner süffigen Prosa meinetwegen die „dark vortex“, „demons“ und „hellhounds“ antanzen lassen, wenn er die düsteren Seitenstraßen des Rock'n'Roll durchläuft.

Seine damals im NME veröffentlichten, enorm einflussreichen Exposees über Syd Barrett, Brian Wilson und Nick Drake bildeten schließlich die Vorlage für den Stereotyp der morbiden Außenseiterglorfizierung in der Rockmusik (was man davon halten mag, ist die andere Frage).

Zwar wurden in mir beim Lesen da oder dort leise Zweifel an Kents Erinnerungen wach - wenn etwa der junge Mick Jagger von der Bühne aus einen Schmäher mit seinem Mikrophonständer so die Zähne ausschlägt, dass sich rote Blutfontänen durch die Lichtkegel der Saalscheinwerfer ziehen -, aber einige andere hier wiedergegebene Anekdoten wirken gerade in ihrer Banalität und Erbärmlichkeit entwaffnend glaubhaft.

Zweitens liegt im Ton von Kents Schreibe doch genug unmissverständliche Selbstironie, um nicht in die penetrant moralisierende Pose des geläuterten Ex-Junkies zu verfallen.

Nicht dass „Apathy for the Devil“ ein amoralisches Buch wäre, ganz im Gegenteil. Aber die moralische Entrüstung hebt Kent sich nicht für die Drogen selbst, sondern für die von ihnen verstärkten Machtfantasien des Rockgeschäfts am historischen Höhepunkt seiner scheinbaren Allmacht auf. Das ist okay, weil er dieses Urteil wiederholt auch auf sich selbst und seine eigene aufgeblasene Rolle innerhalb der Szene rückbezieht.

Die popgeschichtlich kontroversiellste Erkenntnis dieser chronologisch vorgetragenen Geschichte der Seventies liegt allerdings ganz woanders, nämlich in Kents Widerspruch zum von Schreiberkollegen wie Greil Marcus und Jon Savage geprägten, gängigen Punk-Narrativ.

"I can't help resenting the way 'postmodernists' have ceaselessly endeavoured to rewrite history by claiming that the early seventies were empty, worthless times and that the decade only began to flourish with the arrival of Johnny Rotten and his barbarian hordes. That's just a wilful misrepresentation of the facts."

Hört sich an wie ein verbitterter Prog-Rocker. Oder wie David Thomas. Stattdessen haben wir es hier mit einem zu tun, der selbst intimst in die Ursprünge des britischen Punk verwickelt war. Über Sex Pistols-Manager Malcolm McLaren schreibt er:

"His yuppie apologists like to throw around big words like 'situationism' and 'postmodernism' when discussing McLaren's questionable accomplishments in the realm of seventies punk management these days, terms inevitably designed to bewilder rather than illuminate. I knew McLaren throughout 1974 and 1975 and was privy to many conversations with him about his personal vision of what the Sex Pistols might represent as a potential art concept. He never once mentioned situationism to me as a guiding philosophy. It only appeared in his interviews after the fact."

Möglich, wie gesagt, dass man Nick Kents Memoiren nicht grenzenlos vertrauen kann. Julie Burchill, die in dem Buch - Überraschung! - genauso wie ihr damaliger Gefährte Tony Parsons gar nicht gut weg kommt, hat ihre inhaltlich übrigens nicht ganz haltbare Vernichtung des Werks ihres Ex-Kollegen dazu genützt, ihn gerade heraus der Lüge zu bezichtigen.

Aber selbst wenn man Nick Kents narkotisierte Reminiszenzen nur zur Hälfte glauben mag, war es offenbar doch er, der - als Stammkunde von McLaren und Westwood's Boutique an der King's Road – einst den hoffnungslosen Fifties-Puristen McLaren in die musikalische Gegenwart eingeführt hatte.

Und der 1975 selbst zwei Monate lang als vorübergehendes Mitglied der Sex Pistols mit Steve Jones das Gitarre spielen übte.

"Actually, that was the most exciting aspect of being in the Sex Pistols musical boot camp – watching Steve Jones find his own voice as a guitar player. Once his fingers could form a few rudimentary chord shapes he was off and running because those chords finally offered him a language to express himself in that had nothing to do with his nemesis, the written word."

Den Rest der Zeit über indoktrinierte Kent die Band mit dem Werk der Stooges und frühen Demos der Modern Lovers, die John Cale ihm geschickt hatte.

Seine Darstellung von McLaren als von jeglichem Anflug von Menschlichkeit verschontem Opportunisten wird indessen selbst Zyniker noch schockieren. Spätestens in dem Moment, wo der selbstermächtigte Svengali im 100 Club seine jungen Schergen Jah Wobble und John Beverly (den späteren Sid Vicious) ausschickt, um mit seiner Fahrradkette an Nick Kent ein blutiges Exempel zu statuieren.

Von jenem Moment an, wird das Leben des in Ungnade gefallenen Schreiberlings zum Spießrutenlauf. McLaren begründet Vicious' Einführung in die Sex Pistols öffentlich damit, dass er Nick Kent im 100 Club gegeben habe, was er verdient.

Und jeder Punk, der seine Credibility beweisen will, versucht es Sid gleichzutun und dem Besserwisser vom NME ein paar überzuziehen.

Der Terror kulminiert eines Nachts im Jahre 1977, als eine Gruppe Punks Kent in der Gegend King's Cross auflauert und ihm mit ihren Messern das Gesicht aufschneidet.

Ich kann nicht sagen, ob Nick Kent übertreibt. Ich war nicht dabei.

Die Zeitzeugen, mit denen ich bisher ausführlich über diese Periode gesprochen habe, widersprechen einander jedenfalls eklatant.

Wreckless Eric zum Beispiel erinnert sich gut an die Gewalt, die in der Luft lag, an sinnlose Schlägereien und Szeneprominente, die straflos mit Brutalitäten davonkamen. Billy Childish dagegen besteht darauf, dass Punk eine enorm fürsorgliche, gewaltfreie Szene mit moralischem Ehrenkodex gewesen sei.

Nick Kent führt solche nachträglichen Schönfärbereien auf die dem Gedächtnis abträglichen Effekte des weit verbreiteten Amphetamine Sulphate zurück.

Man mag dem Autor schon glauben, wenn er gegen Ende seiner Memoiren erklärt, die Siebziger wären die allerletzte Epoche der Weltgeschichte, in die er sich per Zeitmaschine verfrachten ließe.

"I may have left the seventies but the seventies never totally left me. Not in my waking hours so much. But when I sleep, they still reappear to torment me anew."

Das ist zumindest eine Darstellung, die mir aus so manchem Interview mit Musikmachenden jener Ära nur allzu bekannt vorkommt, die ihren Ruhm aus genau jener Vergangenheit beziehen, die sie am liebsten vergessen würden.

Der schlagende Grund, dennoch im eigenen Alptraum zu wühlen, ist vermutlich auch derselbe: Nick Kent, der mit Familie im Pariser Exil wohnt, braucht den eigenen Mythos bzw. das mit ihm verbundene Geld. Und er entblößt sich hier dafür auf immerhin ausgesprochen unterhaltsame Weise.

Was wiederum das schwache Wortspiel im Titel anlangt: So hat damals, wie wir erfahren, Bob Dylan einen lustlosen Auftritt der Rolling Stones kommentiert. Der Arme kann sich auch nicht aussuchen, welche seiner Perlen zitiert werden.

"Apathy for the Devil" von Nick Kent ist vor dreieinhalb Wochen bei Faber & Faber erschienen.