Erstellt am: 18. 3. 2010 - 18:11 Uhr

"I worry whether this is my last life"

Es ist eine eigenartige Zeit, in der so viel an der Rock-Rezeption dem wehmütigen Rückblicken gewidmet ist. Mit einem routinierten Seufzen empfangen wir die Emails von denen, die es zuerst wissen.

Alex Chilton R.I.P.

Und weil man es doch nicht gleich glauben will, scannt man schnell ein paar News-Seiten durch und verirrt sich bei nme.com in eines jener zum stupiden Clicks-Sammeln für die Hitrate gedachten, themenbezogenen Foto-Alben mit jeweils zwei Sätzchen pro Bild.

unbekannt

In diesem Fall geht es um „Cult Heroes“, natürlich in Form einer Chart, die bei diesem Thema wohl den Grad an legendärer Obskurität messen soll. Auf Nummer zehn Mark Linkous: „The Sparklehorse man was already a cherished legend, but his tragic death recently cemented his status even further.“

Treffend formuliert, wenn auch ungewollterweise: Noch eine einzementierte Leiche mehr in den tragenden Pfeilern des Musikgeschäfts, vielleicht krümelt es ja deshalb so verdächtig unter dem Fly-Over.

Auf Platz zwei der Liste findet sich ausgerechnet Alex Chilton, dessen Todesmeldung es zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf die Frontpage des Online-NME geschafft hatte: „The Big Star man inspired many other bands including Teenage Fanclub and The Replacements, who wrote a song named after him.“

Was für eine Zusammenfassung für was für ein Lebenswerk. Man sollte es nicht glauben, aber dies war einmal das wichtigste Musikperiodikum Britanniens.

Give me a ticket for an aeroplane

Und jener "cult hero", der gestern im viel zu jungen Alter von 59 Jahren – vermutlich an einem Herzinfarkt – gestorben ist, war auf gewisse Weise eine der überzeugendsten Kunstfiguren des Pop, ein Fan, der aus geborgten Bausteinen Identitäten formte und in seiner Musik wissende Pop-Fantasien verwirklichte - und das obwohl er ausgerechnet aus Memphis kam, jenem hyper-authentischen Mekka des Soul und Rock'n'Roll (gesetzlich vorgeschriebener Beisatz bei Nennung des Wortes Memphis).

unbekannt

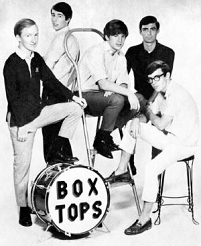

Als Sänger der Box Tops machte Chilton erst einmal blue-eyed soul (das gängige, rassistische Codewort für Soul von Whiteys).

So gern die Briten auch behaupten mögen, sie hätten den ignoranten weißen Amerikanern den schwarzen Rhythm & Blues zurückexportiert, die Box Tops widersprachen diesem gern wiedergekäuten Mythos.

Der Soul, den sie ab Mitte der Sechziger spielten, war ganz gewiss nicht aus dem Britischen rückübersetzt, siehe etwa die programmatisch betitelte Nummer „Soul Deep“, die auch ein stimmgewaltiger Clarence Carter kaum souliger bringen konnte als das 17-jährige Käsegesicht Alex Chilton.

Oder „Cry Like A Baby“.

Oder einen Song wie „Together“, in dem eine plötzlich aus dem Blauen heraus einfallende, jaulende Lead-Gitarre die Brücke zu jenem psychedelischen weißen Rock schlug, dessen Herstellern die Box Tops in ihrem sonnigen Hippie-Fummel so ähnlich sahen.

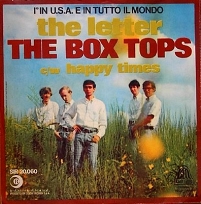

Und natürlich der große Hit, das herrlich simpel gestrickte, mit seinem Tonartenwechsel im Fade-Out in ein ewiges, anderes Morgen weisende „The Letter“, eine Nummer aus dem 67er-Jahr, die auch durch meine in Kindheit in den Siebzigern hindurch noch regelmäßig die Airwaves heimsuchte, ohne sich dabei im Geringsten verstaubt anzufühlen.

Sir Records

Chiltons Stimme war damals ein körniges, gute 15 bis 20 Jahre reifer als sein wahres Alter klingendes Organ voller imaginierter Weitgereistheit, das spätestens mit dem eine gute Oktave höher angelegten Dylan-Cover „I Shall Be Released“ eine erstaunliche Wandlung erfahren sollte.

Es heißt, nach dem Ende der Box Tops 1969 habe Chilton in der Wohnung eines Bekannten den Byrds-Sänger/Gitarristen Roger McGuinn angetroffen und sich von dessen Gitarrenspiel zur Neuentdeckung seines Stamminstruments inspirieren lassen, aber die Stimme McGuinns war in Chiltons Output seit jener Zeit mindestens genauso unüberhörbar präsent.

Big Star hieß die Rockband, in der Alex Chilton mit unschuldigen 20 Jahren bereits sein zweites Musikerleben beginnen und fast daran zugrunde gehen sollte.

So wie die Flamin' Groovies aus San Francisco machten Big Star kein Hehl aus ihrer kindlichen Begeisterung für die British Invasion-Bands der vorangegangenen Dekade. Man höre etwa ihre Version des Kinks-Klassikers „Till the End of the Day“, augenzwinkernd eingeleitet vom Gitarrenintro zu „Anyway Anyhow Anywhere“ von The Who.

Ardent Records

Aber während ihre britischen Vorbilder sich längst in den Tiefen des eigenen Rektums verlaufen hatten, erfanden Big Star eine um die dynamischen Tricks des ausgereiften Rock-Idioms erweiterte Neufassung des melodiösen Sixties-Pop.

Ein paar Jahre später sollten die Amerikaner Power Pop dazu sagen. Dass der Einfluss von Big Star erst nach Punk so richtig spürbar wurde, lag vor allem daran, dass das 1971 „erschienene“ Debüt-Album mit dem bitter verfehlten Titel „#1 Record“ - trotz aufgelegter Hits wie „When My Baby's Beside Me“ oder „In The Street“ - im Handel kaum zu kriegen war. Der Vertrieb (das auf Soul-Singles spezialisierte Stax Records-Label) hatte den Release gründlich vergeigt. Als Columbia dann die Agenden von Stax übernahm, wurden aus vertraglichen Gründen sogar alle Big Star-Platten aus den Plattenläden entfernt.

Ardent Records

Dem Nachfolgealbum „Radio City“, das mit „September Gurls“ und „Back of a Car“ zwei der eingängigsten, dynamischsten Rocksongs überhaupt enthielt, erging es nicht besser, aber die Strahlkraft dieser wie ein heimliches Kapitel der Popgeschichte weitergereichten Platten war trotzdem enorm.

Ardent Records

Der konspirative Prozess ihrer Verbreitung von Fan zu Fan sorgte dafür, dass der Ruhm der 1974 aufgelösten Band sich über die Jahrzehnte ihrer Abwesenheit hinweg enklavenweise fortpflanzte.

Im Glasgow der frühen Neunziger etwa waren Big Star eindeutig die Konsensband der Szene. Nicht zufällig klangen Bands wie Teenage Fanclub oder die BMX Bandits über weite Strecken wie Big Star-Tribute Acts.

Wie viele andere auch, besaß ich selbst nur eine Bootleg-Fassung von „#1 Record“ und „Radio City“, aber das durch die eiernde Konterfei-Pressung verursachte, windschiefe Wabern der akustischen Gitarren klang bloß umso magischer.

A wasted face

Ein Freund überspielte mir das von Legenden der Selbstzerstörung umrankte, eigentlich von Alex Chilton solo aufgenommene dritte Big Star-Album „Third“ bzw. „Sister Lovers" auf Kassette.

Obwohl ich Chilton damals sein spekulatives Spiel mit der Schockvokabel Holocaust übelnahm („You're a wasted face / You're a sad-eyed lie / You're a holocaust“), wurde dieses leiernde Band zum Begleiter meiner nächtlichen Autofahrten.

unbekannt

Allerdings nur wenn ich allein war, zu zweit oder in der Gruppe war dieser fragile Schatz nicht konsumierbar.

Die zerbrochenen Songs eines von Drogen und der Enttäuschung seiner gescheiterten Karriere gezeichneten Depressiven schlichen wie Geister durch eine abgesehen von ein paar grazilen Streicher- und Holzbläser-Arrangements karge, von Nebelschwaden aus Hall und Echo durchzogene Klanglandschaft.

Selbst wer so wie ich sonst wenig Interesse am vertonten Selbstmitleid berauschter junger Männer hat, würde Songs wie „O Dana“, „Blue Moon“, „Take Care“, erwähntem „Holocaust“, dem klingenden Road Movie „Big Black Car“ oder der herrlich verhatschten Version von „Femme Fatale“ auf ihrer dunklen Fährte folgen.

Nach meiner löchrigen Erinnerung war außer dem sarkastischen „Thank You Friends“ jedenfalls nichts aus dieser LP zu hören, als ich beim Reading Festival 1993 Augenzeuge der großen Big Star Reunion werden durfte.

Ein unleugbarer Schatten hing über diesem Familientreffen. Chiltons Songwritingpartner Chris Bell war 1978 bei einem Autounfall gestorben, und Bassist Andy Hummel hatte die Band eigentlich schon 1973 verlassen. Seine Äußerung in diesem Interview aus dem Jahre 2001 zu seiner Abwesenheit bei der Reunion ist einer der deprimierendsten Sätze, die ich je gelesen habe: „I mean I was/am totally absorbed in making money and that requires pretty much all of one's resources.“

#2 Band

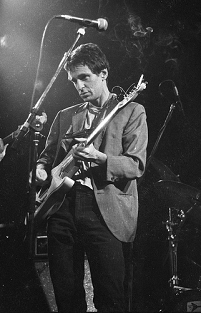

In jenem heillos überfüllten Zelt in Reading (keiner kümmerte sich an diesem Abend um die Hauptbühne) spielten aus der Originalbesetzung also bloß Schlagzeuger Jody Stephens und Alex Chilton, die Schuhe von Bell und Hummel füllten Jon Auer und Ken Stringfellow von den Posies als gelehrige Schüler.

Es war eine jener Shows, bei denen man ein bisschen was davon aufblitzen sieht, wie diese Sache namens Rockmusik, die wir so gut zu kennen vermeinen, eigentlich einmal gemeint war.

Anders als bei sonstigen Reunions alter Helden erreichte diese Band mit diesen Songs zum ersten Mal ihr Publikum. Da ging es auf beiden Seiten der Speakers um wesentlich mehr als bloß Nostalgie.

Alex Chilton nahm auch an Reunions der Box Tops teil, aber er lebte nicht bloß in der Vergangenheit. Nach dem Ende von Big Star hatte er mit Tav Falco's Panther Burns gespielt und produziert und sieben Solo-Platten aufgenommen. 2005 brachte das neue Big Star-Line Up ein viertes Album namens „In Space“ hervor. Nächste Woche hätten Big Star beim SXSW-Festival in Austin, Texas, spielen sollen.

Wie sang Chilton doch gleich in „Big Black Car“ auf "Third"? „Nothing can hurt me / Nothing can touch me / Why should I care / Driving's a gas / It ain't gonna last“.

Der Traum dauerte immerhin wesentlich länger an als jene 1974 aufgenommene, mangels williger Labels erst 1978 veröffentlichte Platte einst vermuten hätte lassen.

Wenigstens hatte Alex Chilton genug Gelegenheit, sich im Nachhinein die Anerkennung abzuholen, die Big Star in den Siebzigern nicht vergönnt gewesen war.