Erstellt am: 6. 2. 2010 - 14:42 Uhr

Pennies for the Guy

Letzten Donnerstag sind wir, also Ian, Stefan und ich (die durchreisende Band) mit Daddy D nach Mitternacht in St. Pölten zusammengesessen und haben bei gutem Wein und Bier am Beispiel von Obama und seiner Gesundheitsreform über vorgefertigte Narrative in den Medien schwadroniert, die sich durch ständige Wiederholung ins kollektive Bewusstsein einbrennen.

Irgendwann kamen wir dabei auch auf unsere unterschiedlichen Meinungen zu Zustand und Zukunft der Musikindustrie zu sprechen.

Dave stellte mich den anderen gegenüber als Verteidiger der alten Ordnung dar. Meine Zunge war schon zu schwer, um zu erklären, dass gerade bei diesem Thema die Trampelpfade irreführender Narrative am Ziel eines differenzierten Standpunkts vorbeiführen.

Gestern folgte jedenfalls das typische Beispiel in Form der Berichterstattung über die existenzbedrohend hohe Verschuldung der EMI:

1,75 Milliarden Pfund auf der falschen Seite der bottom line, das lässt sich kaum mehr vom Tisch wischen.

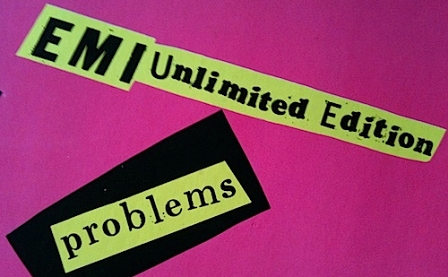

"I tell you it was all a frame"

(Johnny Rotten, 1977, "E.M.I. Unlimited Edition")

Und schon setzte es allerorts die üblichen Thesen von Verlusten durch illegale Downloads und der Krise der Musikindustrie, von alten Geschäftsmodellen, die nicht mehr greifen und der seit zwei Jahren vom neuen Eigentümer Terra Firma verordneten Umstrukturierung, von deren Erfolgsaussichten der Markt erst überzeugt werden müsse.

Und fertig war die Story.

Robert Rotifer

Was sich zwar zufällig, aber recht treffend auf den Namen eines gedächtnisschwachen Paletten-Doktorfisch aus dem Pixar-Universum reimt.

Ich kann mich nämlich noch ziemlich rege an jene Übernahme der EMI vor zwei Jahren durch ebendiese Private Equity-Gruppe namens Terra Firma unter der Führung des aus den Ställen Goldman Sachs und Nomura kommenden Wunderwuzzi Guy Hands erinnern.

Meine Sicht davon veröffentlichte ich zu jener Zeit in der Berliner Zeitung.

Wie da nachzulesen ist, zahlte Terra Firma damals umgerechnet 4,8 Milliarden Euro für den Musikkonzern. Eine Summe, die jedem, der die vergeblichen Versuche der EMI mitverfolgt hatte, sich zu verkaufen oder mit anderen Multis zusammenzutun, ziemlich hoch vorkommen musste (erst 2001 war der Aktienwert der EMI auf den Tiefstand von 2 Milliarden Dollar gefallen).

"Efficiency, efficiency, they say"

(John Cale, 1973, "Paris 1919")

Downloads hin oder her, wie es die alten Herren der EMI (zuletzt der Keksbaron Eric Nicoli) geschafft hatten, diese Firma mit einem derartigen Katalog an die Wand zu fahren, war damals schon unglaublich: die Beatles, Teile des Rolling Stones-Katalogs, David Bowie, Queen, Pink Floyd, Beach Boys, Beastie Boys, Blur, Radiohead, Sex Pistols, Spice Girls, Kylie Minogue, Pet Shop Boys, Korn, Coldplay, McFly, Gorillaz, Daft Punk, Lily Allen, Katy Perry, Robbie Williams... Hot Chip.

Wer daraus kein Geld machen kann, muss zuviel ins kolumbianische Agrarwesen investiert haben, wird Hands sich - nicht ganz ohne Berechtigung - gedacht haben. Er kündigte gleich den Abbau von 2.200 MitarbeiterInnen an, tauschte das große Londoner Hauptquartier in Hammersmith und das von Virgin in der Harrow Road gegen ein kleineres in Kensington ein, ließ den Katalog von 14.000 KünstlerInnen von kommerziellen Nieten bereinigen, vergraulte mit Tony Wadsworth einen seiner wichtigsten Mittelsleute zu den MusikerInnen und in schneller Folge mit Radiohead und Paul McCartney zwei seiner wichtigsten Zugpferde.

"Efficiency, efficiency, they say", wie es so schön in John Cales "Paris 1919", einem weiteren in Terra Firmas Besitz übergegangen Klassiker heißt, dessen Tantiemen demnächst in der Buchhaltung der Citigroup abgerechnet werden könnten, falls die EMI am Ende der traurigen Saga in den Händen jenes 2008 von der amerikanischen Treasury geretteten Bankgiganten landen sollte.

So firm ist diese Terra nämlich keineswegs, auf der Guy Hands sein Imperium gebaut hat.

"You never give me your money, you only give me your funny paper"

(Paul McCartney, 1969, "You Never Give Me Your Money")

Wir erinnern uns: Die Vorschüsse von 80 Millionen Dollar für Mariah Carey bzw. 80 Millionen Pfund für Robbie Williams wurden einst als Beispiel der unfassbaren Hybris des Musikbusiness medial angeprangert.

Gegen den gewagten Gamble des Guy Hands, sich mit 4,8 Milliarden Euro auf Pump in diese krisengeschüttelte Branche einzukaufen, waren das allerdings bloße Sandkastenspiele.

Nach Ausbruch der Kreditkrise im Herbst 2008 wurden die dazu benötigten Schulden unfinanzierbar.

Um es ganz deutlich zu machen: Die EMI hat - nicht zuletzt dank der Beatles-Remasters - im vergangenen Jahr eigentlich einen sehr anständigen Profit von 293 Millionen Pfund sprich 335 Millionen Euro erwirtschaftet.

Die umgerechnet 2 Milliarden Euro Schulden gehen ergo auf die laufenden Kosten genau jenes Pumps zurück, mit dem Terra Firma die EMI erworben hat.

Mit anderen Worten: Entgegen dem gängigen Narrativ ist es weder das alte Wirtschaftsmodell, noch sind es die illegalen Downloads, die die EMI an den Rand der Existenz gebracht haben, sondern das vor der Finanzkrise als the bee's knees gepriesene Private Equity-Modell ihres Eigentümers Terra Firma.

"And when you put it all together there's the model of a charmless man"

(Damon Albarn, 1995, "Charmless Man")

Und was macht nun der Mann, dessen Name wie ein Ausschlussgrund am Fußballplatz klingt? Guy Hands hat den Nerv und klagt die New Yorker Citigroup, weil sie ihn mutwillig verleitet habe, mehr als notwendig für die EMI zu zahlen und sich somit von ebenjener Citigroup mehr als notwendig, nämlich umgerechnet 3 Milliarden Euro zu borgen.

Klingt frech, schließlich könnte man es ja für den Job eines Investment-Gurus halten, den Wert seines Investments selbst richtig einzuschätzen. Es wird aber noch frecher.

Die Citigroup hat nämlich nichts dagegen, Guy Hands vor Gericht zu treffen, allerdings lieber in London als in New York. Nur will Hands dort partout nicht hin, zumal er, dessen Privatvermögen von der Sunday Times Rich List 2008 auf 250 Millionen Pfund geschätzt wurde, in Großbritannien keine Steuern zahlt und zu diesem Zweck auf der Kanalinsel Guernsey residiert.

Seine Frau und Kinder wohnen in Kent, er selbst sieht sie aber nur, wenn sie ihn im Steuerexil besuchen. Nicht einmal britische Flughäfen wagt Herr Hands, übrigens ein persönlicher Freund des konservativen Schattenaußenministers William Hague, zu betreten.

Das ist also das Kaliber, mit dem wir es hier zu tun haben. Letztes Jahr starb Allen Klein, der mythenumrankte große Blutsauger des Musikgeschäfts an Alzheimer. Im posthumen Vergleich zur neuen Garde, die heute die Reste des Musikgeschäfts ausweidet, macht sich der Mann, der einst die Stones über den Tisch zog und den Beatles den Kapitalismus beibrachte, glatt wie ein Wohltäter aus.

Das ist die Story, Dory.