Erstellt am: 7. 6. 2009 - 21:33 Uhr

island in the sunset

Schon irgendwie eigenartig, dass hier innerhalb kurzer Zeit schon die zweite Geschichte zu Pop als Ausstellungsobjekt vorkommt.

Es ist ungefähr ein Jahr her, da hab ich den nie um eine apodiktische Aussage verlegenen Jon Savage zu seinem Beitrag zur damaligen Punk-Ausstellung in der Wiener Kunsthalle interviewt. Meine Einstiegsfrage, ob die Musealisierung von Punk nicht dessen ursprünglicher Idee widerspreche, schmetterte er gleich als "banal" ab.

Ich hatte ja auch keine euphorische Zustimmung erwartet, schließlich müsste Savage sich sonst von seiner eigenen Arbeit als oberster Museumswächter des Punk distanzieren, aber ganz so banal, wie er tat, war meine Frage nun auch wieder nicht gewesen.

Eine lebendige, sich ständig verändernde Popkultur lässt sich nicht glaubhaft in ein Museum pressen. Sobald sie einmal dort angelangt ist, gehört sie für immer der Vergangenheit - selbst wenn ihre Musik manchmal lebendiger klingen kann als die Gegenwart.

Aber dazu komm ich dann demnächst im zweiten Teil dieser Geschichte über Island Records, eines der wichtigsten Labels überhaupt je, dessen 50. Jubiläum in den vergangen Wochen unter anderem - Erraten! - mit einer Ausstellung im Keller des Plattenladens Phonica in der Poland Street in Soho gefeiert wurde.

Robert Rotifer

Nur meine Entschlossenheit zur kosmetischen Vermeidung gängiger Pop-Geschichtsschreibungsklischees kann mich - gerade noch - daran hindern, die behauptete Bedeutung von Island Records mit einer endlosen Kette zutiefst berechtigter "ohne x gäbe es kein y"-Postulate zu untermauern.

Eine Popwelt ohne Reggae

Nein, scheiß drauf, es muss sein: Hätte es Island Records nicht gegeben, wäre Reggae heute vielleicht ein weltmusikalisches Nischenphänomen statt einer globalen Popsprache. Vielleicht hätte sich nie jemand gefunden, der die Platten von Roxy Music rausgegeben hätte. Oder die von King Crimson, was rückwirkend die Existenz des ganzen Neo-Prog gefährdet hätte, der gerade wieder überall die StudentInnen-WGs beschallt. Der kleine Stevie Winwood wäre wiederum als Barmusiker in den Pubs von Birmingham versumpert, und Eric Prydz hätte somit nichts zu sampeln gehabt. Nick Drake hätte auf der Uni was Gescheites gelernt. Bono hätte statt die Welt zu retten nur verbittert in sein Guinness-Glas gepredigt. Tom Waits wäre genau derselbe, der er jetzt ist, vielleicht mit weniger Geld auf der Bank. Pulp hätten bis zum Ende ihrer Tage John Peel-Sessions gespielt. Und PJ Harvey hätte Too Pure Records eigenhändig zu einem multinationalen Konzern gemacht, anstatt der Karriere wegen zu Island abzuwandern.

Nur so ein paar Hypothesen.

Aber eine innere Stimme sagt mir, dass ich den größten Teil der verständlicherweise Mojo-Uncut-TheWord-resistenten Generation von KonsumentInnen digitaler Musikkompressionen ohnehin schon auf dem Weg zum ersten Bild verloren haben könnte:

Schließlich ist der Stellenwert des Labels, dessen Moment der größten öffentlichen Präsenz wahrscheinlich in der Hochblüte der Dance Culture in den Neunzigern erreicht war, seither in Richtung kompletter Irrelevanz gesunken.

Das Lebenswerk eines Wasserschilehrers

Wenn eine Band heutzutage auf einem kleinen Label groß wird, von dem noch niemand je gehört hat, dann ist dieses Label zumeist bloß der Deckmantel ihres - sich strategisch bedeckt haltenden - Investors. Steht ein historisch wichtiger Labelname wie zum Beispiel Def Jam, 4AD, oder Blue Note drauf, dann heißt das wiederum jeweils nicht viel mehr, als dass jemand bei Universal, Beggars Banquet respektive EMI beschlossen hat, dass die jeweilige Band sich unter der jeweiligen Marke am besten vermarkten lässt.

Insofern hat die erstaunliche, einen Konsens der Ignoranz voraussetzende Gleichgültigkeit, mit der etwa iTunes sich beim Verkaufen der Lizenz zur Anhörung einer digitalen Annäherung an eine Tonaufnahme jede Nennung des involvierten Labels erspart, sogar was Richtiges.

Robert Rotifer

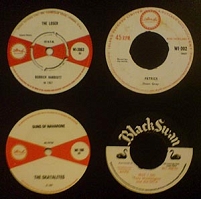

Ein Label ist wörtlich übersetzt schließlich der Aufkleber in der Mitte einer Vinylplatte, und im Fall von Island sahen die über die Jahrzehnte hinweg ziemlich verschieden aus.

Robert Rotifer

Nicht ohne Grund übrigens. Das Spiel mit der Corporate Identity war in der Geschichte dieser Firma von Anfang an ein enorm wichtiger Faktor.

Dieser Anfang kam 1959. Chris Blackwell, der in London geborene, aber in Jamaika aufgewachsene, gutaussehende Sohn einer irisch/jüdischen Familie arbeitete als Wasserschilehrer in einem Hotel an der Montego Bay.

Begeistert von den Spielkünsten des dort angestellten blinden Pianisten Lance Hayward, beschloss er gemeinsam mit seinem Freund Graeme Goodall, dessen Klavierspiel auf Platte zu pressen.

Robert Rotifer

Eigentlich war es der Alec Waugh-Roman "Island In The Sun", der ihn dazu inspirierte, das Wort "Island" aufs Label zu schreiben, aber der unterschwellig mitschwingende Anspruch, die Musik Jamaikas zu repräsentieren, sollte dem Label in den nächsten Jahrzehnten gut ins Konzept passen.

Gerade zu dem Zeitpunkt, als der örtliche Mento und die aus den USA importierte Popularmusik sich zum Ska vermischten, waren Blackwell und Goodall zur Stelle, um Platten wie "Boogie in my Bones" von Laurel Aitken zu veröffentlichten.

Als 1961 in Jamaika der erste James Bond-Film Dr. No gedreht wurde, verdiente Blackwell als Assistent genug Geld, um sich einen Flug nach Großbritannien zu finanzieren. Er hatte gehört, dass dort unter den karibischen EinwanderInnen Raubpressungen von Island-Singles kursierten.

Blackwell kaufte sich einen Mini Cooper, stopfte ihn mit Platten voll und verkaufte überall in England, wo jamaikanische ImmigrantInnen wohnten, sein frisches Vinyl aus Jamaika.

Robert Rotifer

1964 fuhr Blackwell seinen ersten großen Charts-Hit ein. Eine vom ebenfalls aus Jamaika eingewanderten Ernest Ranglin arrangierte, von der 15-jährigen Millie Small gesungene Version des amerikanischen Doo Wop-Songs "My Boy Lollipop" führte den Ska-Beat in den Pop-Mainstream ein.

Island war in Sachen Ska-Import bald so erfolgreich, dass Blackwell sich zur Vermeidung des Eindrucks eines Monopols (man teilte sich den Markt freundschaftlich in einer bis in die Siebziger überdauernden Partnertschaft mit Trojan Records) mit Sub-Labels wie Black Swan oder Surprise Records selbst zu konkurrieren begann.

Blue Beat, Pink Label

Neben den schwarzen Rude Boys hatte sich inzwischen auch die weiße Subkultur der Mods für den damals in Großbritannien oft auch "Blue Beat" genannten Sound begeistert. Guy Stevens, ein DJ im von Mods besuchten Scene Club in Soho (derselbe, der später "London Calling" von The Clash produzierte), spielte dabei eine einflussreiche Rolle und wurde dafür von Blackwell mit seinem eigenen Sub-Label Sue Records belohnt.

Robert Rotifer

Gleichzeitig wurde Blackwell als Manager einer R&B-Band namens Spencer Davis Group umtriebig. Als deren Frontman, der Teenager "Little" Stevie Winwood, Anfang 1967 seine eigene Band Traffic gründete, gab Blackwell ihm - und einem großen Teil der wachsenden psychedelisch gepolten Szene - eine neue Heimat auf dem Pink Label von Island Records, in der sich - zum Teil über Vermittlung von Joe Boyd und seinen Witchseason Productions - mit der Zeit so Leute wie Fairport Convention, John Martyn, Nick Drake, John Cale, Nico, Roxy Music, Brian Eno, Jethro Tull, Marianne Faithfull versammelten.

The Harder They Fall

Zur Vermeidung von Enttäuschungen sollte das rosa Design der Kernkundschaft klar signalisieren, dass es sich hier nicht um Ska- oder Rocksteady-Produkte handelte. Aber mit dieser eigenartigen Apartheid innerhalb des Firmenkatalogs wurde paradoxerweise der Grundstein für die spätere Schlüsselrolle des Labels als integrative Kraft in der Verschmelzung schwarzer und weißer Popkultur gelegt.

Wer heute die Deluxe-Remaster-Version des Bob Marley & The Wailers-Albums "Catch A Fire" aus dem Jahre 1973 anhört, kann direkt zwischen CD1, dem jamaikanischen Original, und CD2, der unter Blackwells Regie in London von Sessionmusikern aufbereiteten angerockten Version vergleichen.

Die erste Version ist weit würdiger gealtert, aber die zweite lässt nachvollziehen, mit welcher Cleverness Blackwell den Reggae-Sound für das weiße Rock-Publikum erschloss. Wer will mag darüber die Nase rümpfen, aber die Glaubhaftigkeit von Island als Reggae-Label steht außer Zweifel - vom 1972 erschienenen Soundtrack zum Film "The Harder They Come" mit Jimmy Cliff und Toots & The Maytals, über Burning Spear bis zu Aswad als britischem Reggae-Act aus der zweiten Einwanderergeneration.

Robert Rotifer

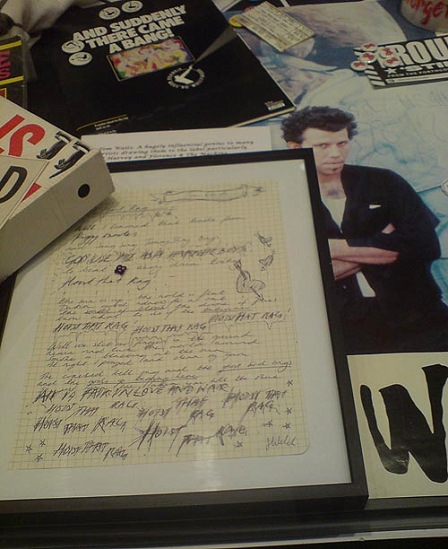

All diese verschiedenen Gesichter von Island vereinen sich in der Island-Ausstellung zu einem erstaunlichen, aber großteils (ich komme noch auf den kleineren Teil zurück) schlüssigen Durcheinander, mitten drin natürlich auch der größte Fang von allen: U2, die Band, die es Chris Blackwell möglich machte, sein Label 1989 um damals noch sagenhafter als heute klingende 272 Millionen Pfund an die seither in der Universal Music Group aufgegangene Polygram zu verkaufen.

Robert Rotifer

Chris Blackwell hat zwar noch bis 1997 bei Island Entertainment mitarbeiten dürfen, ehe er sozusagen im Exil sein leider wesentlich kurzlebigeres Palm Pictures-Label gründete, aber eigentlich hätte die Ausstellung genauso gut "20 Jahre nach dem Ende von Island Records" heißen können.

Robert Rotifer

Ist natürlich etwas überspitzt formuliert, schließlich war Island in der PolyGram und Universal-Familie auch nach dem Verkauf merkbar eine gute Kraft, siehe Stereo MCs, Tricky, Talvin Singh, Pulp, DJ Shadow.

Aber irgendwann wurden während der vielen Merger links und rechts derart viele Schreibtische zusammengelegt, dass von einem klassischen Label mit einer vielschichtigen, aber eindeutigen Identität nur mehr der Markenname übrig blieb.

Robert Rotifer

Über den Retro-Soul-Sound von Amy Winehouse lässt sich streiten, und auch die Fratellis hatten zweifellos ihre Momente. Aber sind sie wirklich auf irgendeine Weise eine Island-Band?

Robert Rotifer

Bei McFly, Busted, Keane oder der glänzenden leeren Hülle, die von den Sugababes übrig geblieben ist, hat es sich dann jedenfalls endgültig ausgestritten.

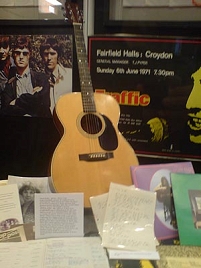

Die offizielle Geschichtsschreibung stellt sich diesem Verfall gegenüber natürlich blind und stellt in den Schaukästen die Trophäen für McFly neben das Kleid von PJ Harvey oder ein Frontcover von Busted neben die Gitarre von Paul Weller. Natürlich geht sich das nicht aus.

Natürlich muss das so aussehen, als hätte jemand lustiger ein bisschen Junk zwischen die Exponate gemischt.

Aber es ist andererseits eine - wenn auch ungewollt - treffende und brutale Illustration des Verfalls der Idee des Plattenlabels an sich. Und das regt immerhin - wie es bei Ausstellungen immer so schön heißt - zum Denken an.

Robert Rotifer

Die Ausstellung Island Life ist noch bis 17. Juni, Montags bis Samstags im Keller von Phonica in der Poland Street, Soho, gratis anzusehen.

Das Buch "Keep On Running - The Story of Island Records" u.a. mit Beiträgen von Paul Morley, Robin Denselow und Jon Savage ist im Island-Verlag erschienen.

Am Mittwoch wird in FM4 Connected zw. 15 und 19 Uhr ein Beitrag zum Thema 50 Jahre Island zu hören sein.

Eine Rezension der 50 Jahre-Island-Jubiläums-Gigs von Toots & The Maytals, Paul Weller, Spooky Tooth und Ernest Ranglin folgt hier demnächst.